БСЭ - Большая Советская энциклопедия (РЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (РЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (РЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (РЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отношение количества флегмы к количеству дистиллята обозначается через R и носит название флегмового числа. Это число — важная характеристика Р.: чем больше R , тем больше эксплуатационные расходы на проведение процесса. Минимально необходимые расходы тепла и холода, связанные с выполнением какой-либо конкретной задачи разделения, могут быть найдены с использованием понятия минимального флегмового числа, которое находится расчётным путём в предположении, что число контактных устройств, или общая высота насадки, стремится к бесконечности.

Если исходную смесь нужно разделить непрерывным способом на число фракций больше двух, то применяется последовательное либо параллельно-последовательное соединение колонн.

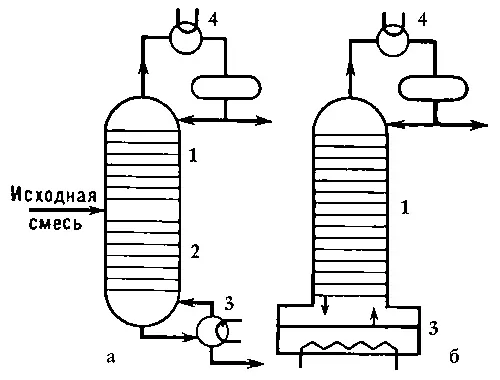

При периодической Р. ( рис. 3 , б) исходная жидкая смесь единовременно загружается в куб колонны, ёмкость которого соответствует желаемой производительности. Пары из куба поступают в колонну и поднимаются к дефлегматору, где происходит их конденсация. В начальный период весь конденсат возвращается в колонну, что отвечает т. н. режиму полного орошения. Затем конденсат делится на флегму и дистиллят. По мере отбора дистиллята (либо при постоянном флегмовом числе, либо с его изменением) из колонны выводятся сначала легколетучие компоненты, затем среднелетучие и т. д. Нужную фракцию (или фракции) отбирают в соответствующий сборник. Операция продолжается до полной переработки первоначально загруженной смеси.

Основы расчёта ректификационных колонн.Р. с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки. Именно такой подход к математическому описанию расчёта процесса развивается в связи с применением электронных цифровых вычислительных машин (ЦВМ).

Всё же при количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкости, т. е. концентрации компонентов этих потоков связаны между собой коэффициентом распределения. Любой реальной ректификационной колонне можно поставить в соответствие колонну с определённым числом теоретических тарелок, входные и выходные потоки которой как по величине, так и по концентрациям совпадают с потоками реальной колонны. Можно сказать, например, что данный реальный аппарат эквивалентен по своей эффективности колонне с пятью, шестью и т. н. теоретическими тарелками. Исходя из этого, можно определить т. н. кпд колонны как отношение числа теоретических тарелок, соответствующих этой колонне, к числу действительно установленных тарелок. Для насадочных колонн можно определить величину ВЭТТ (высоту, эквивалентную теоретической тарелке) как отношение высоты слоя насадки к числу теоретических тарелок, которым он эквивалентен по своему разделительному действию.

С концепцией теоретической тарелки связана плодотворная идея отделения конструктивных и гидравлических параметров от технологических параметров, таких как отношения потоков и коэффициента распределения. Единая задача расчёта ректификационной колонны распадается при этом на две более простые, самостоятельные: а) технологический расчёт, когда нужно установить, какие составы будут получаться на фиксированном числе теоретических тарелок, или найти, сколько надо взять теоретических тарелок, чтобы получить желаемый состав выходящих потоков; б) расчёт, когда нужно установить, сколько взять реальных тарелок или какая высота насадки должна быть для реализации желаемого числа теоретических тарелок. В математическом отношении первая задача (а) допускает чёткую формулировку и сводится к решению обширной системы нелинейных алгебраических уравнений (для непрерывно действующих колонн) или к интегрированию систем обыкновенных дифференциальных уравнений (для периодических колонн). В случае Р. многокомпонентной смеси решение доступно лишь с помощью ЦВМ. Использование машин позволяет также рассчитывать сложные колонны, применение которых на практике в какой-то степени тормозилось ранее отсутствием точных методов расчёта. При гидравлическом расчёте (б) могут быть использованы либо непосредственно эмпирические корреляции между величинами ВЭТТ и кпд, с одной стороны, и конструкцией тарелки, типом насадки и гидравлическими параметрами (удельные нагрузки по пару и жидкости) — с другой, либо соотношения, связывающие ВЭТТ и кпд с кинетическими и диффузионными параметрами (такими, как коэффициент массоотдачи и эффективной диффузии).

Основные области промышленного применения Р. — получение отдельных фракций и индивидуальных углеводородов из нефтяного сырья в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, получение окиси этилена, акрилонитрила, капролактама, алкилхлорсиланов — в химической промышленности. Р. широко используется и в др. отраслях народного хозяйства: цветной металлургии, коксохимической, лесохимической, пищевой, химико-фармацевтической промышленностях.

Лит.: Касаткин А. Г., Основные процессы и аппараты химической технологии, 8 изд., М., 1971; Александров И. А., Ректификационные и абсорбционные аппараты, 2 изд., М., 1971; Коган В. Б., Азеотропная и экстрактивная ректификация, 2 изд., М., 1971; Олевский В. М., Ручинский В. Р., Ректификация термически нестойких продуктов, М., 1972; Платонов В. М., Берго Б. Г., Разделение многокомпонентных смесей. Расчёт и исследование ректификации на вычислительных машинах, М., 1965; Холланд Ч., Многокомпонентная ректификация, пер. с англ., М., 1969; Крель Э., Руководство по лабораторной ректификации, пер. с нем., М., 1960.

В. М. Платонов, Г. Г. Филиппов.

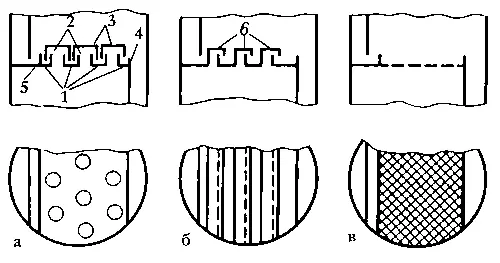

Рис. 1. Схема тарелок с переливным устройством: а — колпачковая (1 — основание со слоем жидкости; 2 — патрубки для прохода пара; 3 — колпачки; 4, 5 — переливные устройства); б — из S-образных элементов (6); в — ситчатая.

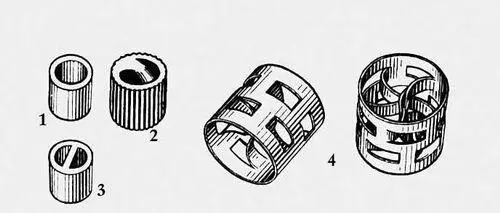

Рис. 2. Различные типы насадок: 1 — кольца Рашига; 2 — спиральные кольца; 3 — кольца с перегородкой; 4 — кольца Паля.

Рис. 3. Схемы потоков ректификационных колонн: а — непрерывная ректификация; б — периодическая ректификация; 1 — укрепляющая секция; 2 — исчерпывающая секция; 3 — куб колонны; 4 — дефлегматор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: