БСЭ - Большая Советская энциклопедия (РЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (РЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (РЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (РЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рессора

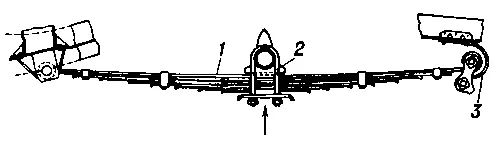

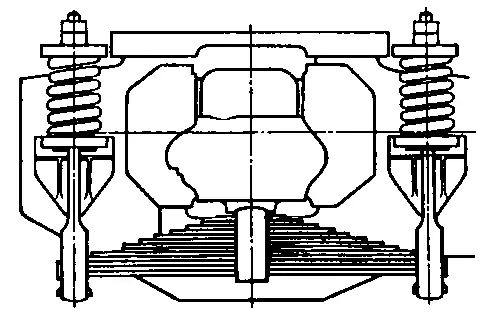

Рессо'ра(франц. ressort, буквально — упругость, пружина, от старофранц. ressortir — отскакивать), вид амортизирующего устройства (см. Амортизатор ) , упругий элемент подвески транспортной машины (автомобиля, вагона, локомотива и др.), передающий нагрузку кузова на ходовые тележки, колёса, гусеницы, лыжи, полозья и т.п. и смягчающий толчки и удары при прохождении по неровностям пути. Р. бывают металлические, гидравлические и пневматические. Наибольшее распространение получили металлические Р., которые разделяются на листовые, торсионные (см. Торсион ) и пружинные. Листовая Р. ( рис. 1 ) состоит из пакета стальных закалённых листов 1 различной длины, соединённых хомутами 2. Хомуты опираются на ходовые элементы транспортных машин и предохраняют листы от относительного бокового смещения, а свободные концы листов шарнирно закрепляются на кузове машины через серьги, ушки или специальные подвески 3. Листовая Р. работает на изгиб, как упругая балка. Для уменьшения рабочих напряжений листам придают изогнутую форму. Пружинная Р. имеет одну или несколько пружин (цилиндрических, конических, параболоидных или тарельчатых), расположенных одна в другой или одна над другой. Пружинные Р. часто сочетают с листовыми, например в ж.-д. подвижном составе ( рис. 2 ).

Пружинные Р. более чувствительны к изменениям нагрузки, а листовые Р. лучше гасят колебания. Это обеспечивает большую плавность хода транспортной машины. В гидравлических Р. жидкость перетекает из одной полости цилиндра в другую через калиброванные отверстия. В пневматических Р., кроме того, могут использоваться упругие свойства газа или воздуха.

В. С. Киреев.

Рис. 1. Листовая рессора задней оси автомобиля: 1 — лист; 2 — хомут; 3 — подвеска.

Рис. 2. Смешанная (комбинированная) подвеска железнодорожного подвижного состава.

Рессу Камил

Ре'ссу(Ressu) Камил (28.1.1880, Галац, — 1.4.1962, Бухарест), румынский живописец и график, народный художник СРР, член Академии СРР. Учился в школах изящных искусств в Бухаресте (1897—99) и Яссах (1899—1902), в Мюнхене и в Париже в академии Жюлиана (1902—07). Профессор (с 1924) и ректор (с 1955) института изобразительных искусств в Бухаресте. В 1910—20-е гг. выполнял сатирические рисунки для прогрессивных газет и журналов. Автор портретов и картин на темы крестьянской жизни, которым свойственны демократизм образов, обобщенность рисунка и чётких пластических объёмов, сдержанность гаммы («Отдых косарей», 1925; «Подписание воззвания о мире», 1950, — обе в Музее искусств СРР, Бухарест).

Лит.: Cosma G., С. Ressu, Buc., 1967.

Реставрация (в архитектуре и иск-ве)

Реставра'цияв архитектуре и искусстве, укрепление и восстановление разрушенных, поврежденных или искажённых памятников истории и культуры (архитектурных сооружений, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, археологических находок и пр.) с целью сохранить их историческое и художественное значение (как частный случай — с целью вернуть первоначальный облик). Р. является составной частью охраны памятников истории и культуры и имеет важное значение для общей истории и истории искусства. Проводимые при Р. исследования нередко коренным образом меняют сложившиеся концепции исторического развития (например, в 1890-е гг. при реставрационных работах И. Е. Забелина в Успенском соборе 12 в. во Владимире были достаточно точно установлены существенные черты стилистики древнерусских построек домонгольского периода; иногда аналогичную роль играет Р. произведений изобразительного искусства). Попытки Р. памятников архитектуры известны уже в античный период, однако до рубежа 18 и 19 вв. они обычно сводились к простому ремонту; под Р. произведений изобразительного искусства и памятников материальной культуры вплоть до конца 19 — начала 20 вв. подразумевали подновление объекта., на которое большое влияние оказывал уровень знаний в области истории искусств и материальной культуры. На рубеже 18 и 19 вв. задачей Р. стали считать «восстановление первоначального облика» или «великолепия» поврежденных или искажённых позднейшими перестройками и переделками памятников. Однако цель была поставлена ошибочно, так как невозможно полностью вернуть первоначальный облик художественных произведений, искажённых в течение веков. Отсутствовала и научно разработанная методика Р. (произведения архитектуры, изобразительного искусства и материальной культуры произвольно дополнялись и изменялись в соответствии с изменившимися вкусами, практическими потребностями и т.п.). Это приводило к искажениям и даже утратам выдающихся памятников культуры. Некоторые ограничения и предписания для производства реставрационных работ (в том числе обязательность предшествующего Р. глубокого изучения как самого здания, так и архитектуры периода его постройки, недопустимость компилятивных заимствований даже со зданий одного хронологического периода) были предложены Э. Э. Виолле-ле-Дюком. Архитектурная одарённость позволила ему в некоторых Р. (преимущественно в ранний период деятельности, например в соборе Нотр-Дам в Париже в 1840-е — 1850-е гг.) добиться удовлетворительных результатов. Существенные ошибки допускались при реставрационных работах в России и в середине 19 в. Так, пресловутым стремлением к «единству стиля» была обусловлена Р., например, Дмитриевского собора во Владимире (были разобраны не только колокольня начала 19 в., но и приделы 16 в. и даже первоначальные угловые башни 12 в., ошибочно принятые за позднейшие пристройки). Отдельные ценные научные Р. проводились уже в первые десятилетия 19 в. Лишь с конца 19 в. накопление систематических знаний в области истории искусств и материальной культуры, а также инженерно-технических знаний сделало возможной подлинно научную Р. На развитие теории и практики Р. большое влияние оказали проведённые греческим архитектором Н. Баланосом в 1898—1917 работы по реставрации Парфенона, Эрехтейона, Пропилей в Афинском акрополе. В России на производство реставрационных работ начала оказывать благотворное влияние Археологическая комиссия Русского археологического общества; П. П. Покрышкин при Р. церкви Спаса на Берестове в Киеве (1903—04) выявил подлинные части здания 11—12 вв., раскрыв их от наслоений, но при этом сохранил колокольню (19 в.), апсиды и главы 17 в. Большую известность получила Р. в 1908—12 церкви Василия (12 в.) в Овруче по проекту А. В. Щусева. На рубеже 19 и 20 вв. складывается научная теория Р., наиболее разработанная в отношении памятников архитектуры (труды и высказывания К. Бойто и Г. Джованнони в Италии, Ш. Бюльса в Бельгии, Л. Клоке, а позднее П. Леона во Франции, М. Дворжака и А. Ригля в Австро-Венгрии, К. Гурлитта, Г. Хагера в Германии и др.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: