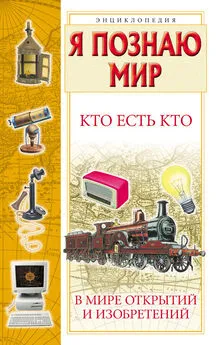

Галина Шалаева - Кто есть кто в мире открытий и изобретений

- Название:Кто есть кто в мире открытий и изобретений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ.СЛОВО

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-060010-6, 978-5-8123-0541-3, 978-5-17-060975-8, 978-5-8123-0561-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Шалаева - Кто есть кто в мире открытий и изобретений краткое содержание

Кто есть кто в мире открытий и изобретений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Каждая семья пользовалась своими собственными метками. Если сын отделялся от отца, то он выбирал себе новый знак. Правда, в его начертании всегда сохранялись некоторые элементы родного семейного знака.

Если у отца был знак «три рубежа» – три параллельные черты – старший сын получал знак, в котором к трем длинным чертам присоединялась одна маленькая. У младшего брата семейный знак с тремя длинными черточками дополнялся двумя маленькими черточками, и так далее.

Знаки можно увидеть на самых разнообразных предметах: посуде, оружии, мельничных жерновах, деревянных ульях для пчел. Их изучение помогает проследить торговые и общественные связи. Так, сравнение знаков новгородских гончаров показало, что наследником семейного дела всегда являлся старший сын.

Особую группу знаков собственности составляют «бортные знамена» – знаки, которыми отмечалась собственность на бортные деревья, в дуплах которых размещались пчелиные ульи. В «Русской Правде» (XI век), первом законодательном своде славян, предусматривалась суровая ответственность за присвоение чужих знаков.

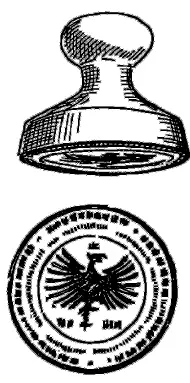

Археологи установили, что именно бортные знаки стали образцами для создания первых печатей. На Руси печати появились одновременно с установлением княжеской власти. Первоначально ими отмечались не документы, а инвентарь княжеского хозяйства: домашняя утварь, оружие, элементы одежды (кожаные пояса). Печатями обозначали границы участков, ими клеймили домашний скот (коней и коров). Во время сбора податей – полюдья, в котором участвовал и сам князь, его слуги помечали печатью все, что облагалось налогом.

Печать на документах впервые появилась на Древнем Востоке. В Месопотамии широко применялись роликовые печати – маленькие цилиндры из камня и глины с выгравированным на них орнаментом или надписью. Они закрепляли за владельцем право на его собственность, подтверждали подлинность документов. Печать, оттиснутая на клинописной табличке, могла заменить подпись.

В Древнем Египте печати использовались для оттисков на глине. Иногда в этих целях использовали подкрашенный ил.

В странах Древнего Востока печать впервые начали применять и как средство подтверждения должностных полномочий. Знаком власти в Древнем Китае являлась пайцза – небольшая костяная или металлическая пластинка, на которую наносили название должности чиновника и имя императора, при котором тот служил.

Пайцза употреблялась двояко – как удостоверение и как печать на документе. Пластинку обмазывали цветной тушью и прикладывали к бумаге.

Со временем печати появились и на Руси. До принятия христианства русские князья употребляли печати с родовыми знаками.

Кто изобрел карманный календарик?

Слово «календарик» (речь идет об однолистных карманных календарях, у которых с одной стороны – картинка, а с другой – таблица дней года) появилось в России в 1780-м году. Однако с их печатным воплощением пришлось подождать еще сто лет. Впервые такие календари в России напечатали в середине 1880-х годов в Москве. А первые календарики с новым стилем издали в Петербурге в начале 1918 года, сразу после подписания декрета о введении у нас западноевропейского календаря. В наши дни календариков ежегодно выходит не менее 1000 видов суммарным тиражом по меньшей мере 120 000 000 экземпляров.

Когда и для чего появились визитные карточки?

Первые визитные карточки появились в 1786 году, а в середине XIX века уже установились строгие правила пользования ими. Уже в то время визитная карточка стала восприниматься как знак доверия того лица, имя которого на ней обозначено. В некоторых случаях она даже заменяет письменную рекомендацию.

Первоначально на визитной карточке обозначался полный титул ее владельца и помещался его герб. Позже на ней появились и другие обозначения, например, указание на членство в аристократических клубах.

В наше время на визитной карточке принято сообщать только основную информацию о ее владельце – фамилию, имя (отчество), место работы и должность и, конечно, два телефона. Многие фирмы заказывают сегодня для своих сотрудников стандартные визитки с логотипом фирмы и ее телефоном.

Во многих странах визитки имеют специальные буквенные обозначения в уголках. Например, буквы P.R.V. («pour rendre visiie») в левом верхнем углу визитки означают, что приглашение прийти в гости принято. Буквы P.F. («pour feliciter») в правом верхнем углу свидетельствуют о поздравлении, P.P.C. («pour prendre conde») в левом нижнем – о прощании в связи с отъездом, буквы P.C. («pour condoleance») также в правом нижнем углу – о выражении соболезнования.

На визитной карточке можно и написать несколько слов, но они могут касаться лишь времени визита или выражения соболезнования.

Кто придумал рождественские открытки?

Каждый год миллионы людей отправляют друг другу яркие рождественские или новогодние открытки. Первым предложил посылать такие поздравительные открытки Генри Коль, директор музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Обычно он поздравлял своих друзей, рассылая им короткие письма. Но однажды, в 1843 году, он решил преподнести им сюрприз и пригласил своего знакомого художника Джона Хорсли, чтобы тот нарисовал для каждого из его друзей небольшую яркую картинку.

В то время никто не мог и предположить, что вскоре такие картинки станут печатать миллионными тиражами, и каждый сможет отправить открытку своим друзьям, чтобы поздравить их с праздником.

Первоначально на рождественских открытках изображались Иисус Христос в яслях или летящий ангел со звездой в руках. Однако с течением времени на них появились изображения Деда Мороза (Санта-Клауса), а затем и произвольные композиции из цветов, веток и елочных украшений.

Неизменной оставалась лишь надпись: «Счастливого Рождества!» или «С Новым годом!»

Кто придумал марки?

Хотелось ли вам когда-нибудь узнать, почему они называются «почтовыми марками»? Для ответа на этот вопрос нам нужно вернуться в старину, когда посылки и письма перевозились через всю страну эстафетой. Станции, где один посыльный передавал почту следующему, назывались «постами» («post»). Соответственно, английское слово «postage» означало почтовую службу.

Слово «марка» (англ. «stamp» – «оттиск») происходит от способа, которым запечатывались письма. На письмо капали воском и, пока он не успел затвердеть, делали на нем оттиск печати или кольца. Это устанавливало личность отправителя письма.

Идея использования марок при доставке корреспонденции была впервые предложена в 30-х годах XIX века англичанином Роландом Хиллом. Он считал, что с вводом марок объем почтовой корреспонденции резко возрастет, а значит, увеличится доход государства. Он предложил также большие нововведения, связанные с ценой отправки писем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: