Юрий Стукалин - Индейцы Дикого Запада в бою. «Хороший день, чтобы умереть!»

- Название:Индейцы Дикого Запада в бою. «Хороший день, чтобы умереть!»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-58950-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Стукалин - Индейцы Дикого Запада в бою. «Хороший день, чтобы умереть!» краткое содержание

В этой энциклопедии вы найдете ответы на любые вопросы о военном искусстве Дикого Запада, будь то мотивы и правила войны или ее магическая составляющая, вооружение и тактика индейских племен, воспитание и обучение воинов, методы боевых действий, отношение к смерти, обычай скальпирования и т. п. Беспрецедентная по объему информации, эта книга не имеет равных не только в русской, но и в американской литературе. Коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями эксклюзивных репродукций и фотографий.

Индейцы Дикого Запада в бою. «Хороший день, чтобы умереть!» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Шлейф военного общества Не Бегущих от Врага

Месть за гибель соплеменника от рук члена другого племени была основным мотивом рейдов за скальпами. Рэндолф Мэрси писал, что индеец «не знает прощения и оскорбление может быть смыто только кровью». При этом весьма примечательно замечание Вильяма Гамилтона: «Имейте в виду, и это касается всех племен, несмотря на противоположные замечания некоторых авторов, мало знакомых с характером индейца, и равнинного, и горного, — индеец никогда, ни на мгновение не считает себя агрессором. Для него достаточно того факта, что погиб кто-то из его соплеменников». И действительно, многие войны начинались после гибели одного из воинов, пытавшегося выкрасть лошадей у племени, с которым его народ был в мире. Соплеменники погибшего особо не утруждали себя размышлениями о том, насколько справедливо был наказан конокрад. Была пролита кровь, а этого достаточно, чтобы собрать отряд мстителей и отправиться в поход.

Рейды за скальпами были более распространены в первой половине XIX в., тогда как во второй преобладающим мотивом военных походов стали набеги за лошадьми. Но во время набегов конокрадов часто убивали, что заставляло воинов браться за оружие и мстить за потери. Этот замкнутый круг нашел очень точное отражение в словах шаманки кроу Красивый Щит: «Не важно, чья сторона выиграла тот или иной бой — мы или враги, проигравшие всегда находили возможность нанести ответный удар. Именно из-за желания свести счеты наши мужчины постоянно сражались с врагами, и именно из-за этого желания в лагерях постоянно были люди, скорбящие о павших».

Каждое племя занимало определенную территорию, которая, однако, четких границ не имела. Многие земли считались нейтральными и оспаривались сразу несколькими племенами, что приводило к жестоким столкновениям между ними. Даже между различными группами внутри племени или союзными племенами не всегда были установлены границы. В период договоров с правительством США из-за этого возникали недоразумения — одно племя «продавало» земли, на которое претендовало другое. На протяжении всего XIX в. племенные территории постоянно менялись в результате усиления или ослабления тех или иных племен. Индейцы никогда не вели политических войн, преследующих цели захвата чужих земель. Когда дичь на занимаемой ими территории по каким-то причинам исчезала, они, если полагали, что смогут защитить себя, мигрировали на земли, занимаемые соседними племенами, в результате чего между ними происходили столкновения. Иногда племена создавали союзы, позволяющие охотиться на землях друг друга и совместно отбиваться от врагов. Миграции бизоньих стад, доступ к огромным табунам лошадей и белым торговцам приводили к проникновению на чужие земли и вытеснению более сильными племенами более слабых. Сиу, ставшие впоследствии типичными равнинными индейцами, впервые появились на Равнинах только в последней четверти XVIII в., вытесняемые с востока сильными алгонкинскими племенами. Сперва сиу приходили к селениям арикаров, манданов и хидатсов небольшими, разрозненными и нищими группами, но к 1800 г. они уже владели огромными табунами лошадей и могли выставить сотни воинов. Слухи о богатстве сородичей на Равнинах привлекали к ним новые группы сиу с востока, и в начале XIX в. это племя стало одним из самых могучих народов Великих Равнин. Их постоянно возрастающая численность вела к необходимости расширения пастбищ и охотничьих угодий. Однако захват чужих территорий не был целенаправленной и организованной политикой сиу, а представлял лишь периодические вторжения на чужие земли и вытеснение с них живших там племен. При этом не было и не могло быть централизованного управления вторжением, поскольку оно никогда не было свойственно равнинным народам.

Шлейф военного общества. Манданы или хидатса. Ок. 1846 г.

Несмотря на повсеместные утверждения современников и последующих исследователей о минимальных потерях индейцев в войнах, количество мелких стычек и крупных столкновений было столь велико, что в сумме ежегодные потери племен нередко оказывались огромными. Картина, рисуемая многочисленными исследователями, создает впечатление, что индейская война была не более чем игрой, пусть даже со смертью. Но это иллюзия. Индейцы не могли позволить себе превращать своих мужчин в «пушечное мясо», как это было принято в европейских армиях, — даже небольшие потери в межплеменных стычках для многих племен относительно их численности оказывались весьма чувствительными. Дисбаланс в численности женщин и мужчин в индейских племенах был в среднем четыре к одному. Де Смет в 1845 г. писал, что в двух схватках с плоскоголовыми на западе черноногие потеряли 21 воина, кри на востоке убили 27 человек и увели очень много лошадей, а кроу на юге практически полностью вырезали целую общину пиеганов Короткие Шкуры, состоявшую из 50 семей (не менее 250 человек). Следует заметить, что Де Смет упомянул только крупные столкновения. Дениг в 1856 г. писал, что в войне между кроу и черноногими ежегодно с каждой стороны в результате набегов и рейдов погибает более 100 человек, а если происходят серьезные столкновения между крупными силами, то в них потери каждой из сторон могут составлять от 50 до 100 человек. Ежегодные потери в войне между черноногими и ассинибойнами составляли не менее 40–60 мужчин с каждой стороны. Потери других племен в межплеменных войнах также были значительными. По данным Сэмуэла Эллиса, только за 4 месяца — с 1 марта по 1 июля 1843 г. — пауни потеряли от рук врагов около 250 человек. Дениг сообщал, что в войне сиу с пауни и арикарами редкое лето проходит без того, чтобы воины сиу не привозили в свои лагеря множество скальпов этих врагов. «Да и в любое другое время года коротки были периоды затишья, когда не проводились пляски со скальпами, а по селению не разносилась монотонная военная песнь, сопровождавшаяся причитаниями тех, чьи друзья пали в битве. Их враги, тем не менее, тоже не ленились. Не проходило и нескольких ночей, чтобы они не увели у сиу лошадей или не убили кого-нибудь из них вблизи лагеря».

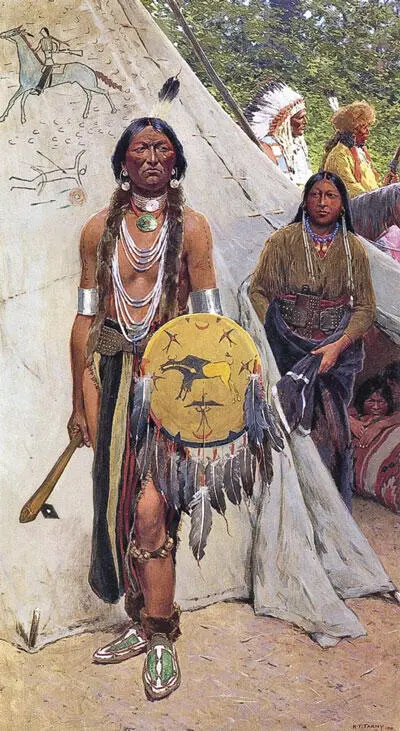

Воин. Худ. Г. Фарни

С появлением на Равнинах евро-американцев индейцы столкнулись с противником, тактика и цели войны которого полностью отличались от привычных им. Индейцам была незнакома война на полное уничтожение противника, и, как уже отмечалось выше, даже крупный военный отряд часто удовлетворялся лишь парой вражеских скальпов и возвращался домой с чувством выполненного долга. Индейцы никогда не преследовали разбитого врага, чтобы добить его полностью. Если враги обращались в паническое бегство, воины гнались за ними 5–10 миль, убивали тех, кого удавалось нагнать, после чего разворачивали лошадей и с победными песнями возвращались. Серьезными потерями считалось, если погибало человек 20. Потери в 40–50 человек были катастрофой, и племя надолго впадало в траур. Это несложно понять, если провести простой подсчет — средняя численность равнинных племен составляла около 3–4 тысяч человек, из которых количество воинов не превышало 600–900.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: