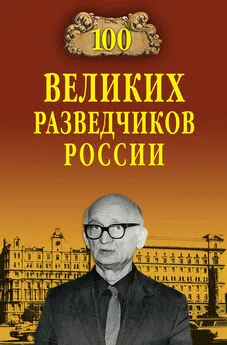

Игорь Дамаскин - 100 великих разведчиков

- Название:100 великих разведчиков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вече»

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:5-7838-0961-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Дамаскин - 100 великих разведчиков краткое содержание

100 великих разведчиков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Многие годы продолжалось единоборство Маркуса Вольфа с руководителем БНД «серым генералом» Геленом. Борьба шла с переменным успехом. Гелен засылал, точнее, вербовал свою агентуру во многих жизненно важных объектах ГДР, начиная с партийно-правительственных учреждений. Агентура Вольфа проникала в самые сокровенные места БНД и НАТО. Оба страдали от перебежчиков и изменников. Оба считали, что служат интересам германского народа.

Гелен был уволен со своего поста в 1968 году и ушёл из жизни в 1979-м.

Вольф же в 1983 году в шестидесятилетнем возрасте добровольно подал в отставку. Его сразу не уволили, передача дел новому начальнику разведки Вернеру Гроссману практически длилась около трёх лет. 30 мая 1986 года был его последний рабочий день, но официальное увольнение состоялось 27 ноября 1986 года.

Вольф оказался не у дел. Прежде всего, он выполнил мечту своего умершего брата — завершил его фильм «Тройка» о судьбах людей их московской юности. Весной 1989 года фильм одновременно вышел на экраны в ГДР и ФРГ и привлёк внимание зрителей. В нём автор критически трактовал мрачные стороны социализма, требовал открытости, демократического обмена мнениями, терпимости по отношению к инакомыслию.

В середине того же года произошло удивительное событие: генеральный прокурор ФРГ Ребман добился ордера на арест Вольфа Маркуса, являющегося гражданином ГДР. Это была бессмысленная и неумная акция, вызывавшая только раздражение.

18 октября 1989 года Хонеккер и некоторые его сподвижники ушли из политической жизни. 4 ноября Вольф выступил на пятисоттысячном митинге на Александерплатц, призывая к перестройке и истинной демократии. Но когда он упомянул, что был генералом госбезопасности, раздались свистки и крики «Долой!».

После падения Берлинской стены Маркус Вольф уехал к сестре Лене в Москву, чтобы заняться творческим трудом. Но вернувшись в Германию, попал в «истерическую атмосферу побоища». Жажда мести у многих концентрировалась на органах госбезопасности и её известных представителях — Мильке и Вольфе.

Летом 1990 года подготовленный вместе с договором об объединении закон об амнистии для сотрудников службы разведки ГДР, защищавший их от преследования, был провален. Со дня объединения, то есть с 3 октября 1990 года, Вольфу угрожал арест. Он написал письмо министру иностранных дел ФРГ, а также Вилли Брандту о том, что не собирается отправляться в эмиграцию и готов на рассмотрение всех предъявленных ему обвинений на честных условиях. «Но честных условий в эту немецкую осень 1990 года не было дано», — вспоминает Вольф.

Вместе с женой он выехал в Австрию. Оттуда 22 октября 1990 года написал письмо Горбачёву. В нём, в частности, говорилось:

«Дорогой Михаил Сергеевич…

…Разведчики ГДР много сделали для безопасности СССР и его разведки, и агентура, которая сейчас подвергается преследованию и публичной травле, обеспечила постоянный поток надёжной и ценной информации. Меня называют „символом“ или „синонимом“ успешной разведывательной работы. Видимо, за успехи наши бывшие противники и хотят меня наказать, распять на кресте, как уже писали…»

Далее в своём письме Вольф просил Горбачёва во время его предстоящего визита в Германию поставить вопрос о судьбе друзей-разведчиков, их помощников, с которыми обращаются хуже, чем с военнопленными.

Кончалось письмо словами:

«Вы, Михаил Сергеевич, поймёте, что я ратую не только за себя, но за многих, за которых болит сердце, за которых я и поныне чувствую ответственность…»

Но «дорогой Михаил Сергеевич» не только не принял никаких мер, но и не ответил на письмо.

Из Австрии Вольф и его жена переехали в Москву. Но там он почувствовал, что в Кремле существуют различные мнения относительно его пребывания в СССР. С одной стороны, его прошлое обязывало предоставить убежище, с другой — там не хотели портить отношений с Германией.

После провала «опереточного» августовского путча 1991 года Вольф решил вернуться в Германию и разделить груз ответственности, возложенный на его преемника и товарищей по службе.

24 сентября 1991 года он пересёк австро-германскую границу, где его уже ожидал генеральный прокурор. В тот же день он оказался в одиночной камере с двойной решёткой в тюрьме города Карлсруэ. Через одиннадцать дней его отпустили под огромный залог, собранный его друзьями.

Началась длинная и изнурительная процедура следствия, а затем и судебного процесса над Маркусом Вольфом. Его, как и всех здравомыслящих людей, прежде всего возмущал сам факт предания суду людей, действовавших в интересах своего, законно существовавшего, государства, члена ООН.

Даже бывшие противники Вольфа выражали недоумение.

Бывший руководитель БНД Х. Хелленбройт заявил: «Процесс против Вольфа я считаю противоречащим конституции. Вольф занимался разведкой по поручению тогдашнего государства…»

Министр юстиции Кинкель: «В немецком объединении нет ни победителей, ни побеждённых».

Берлинская судебная палата убедительно обосновала свои сомнения в соответствии обвинений против сотрудников разведки международному праву.

Тем не менее процесс состоялся.

6 декабря 1993 года Маркус Вольф был приговорён к шести годам лишения свободы, но отпущен под залог.

Летом 1995 года Федеральный конституционный суд вынес решение по делу Вернера Гроссмана, что офицеры разведки ГДР не подлежат в ФРГ преследованию за измену родине и шпионаж. На этом основании Федеральная судебная палата отменила и приговор Дюссельдорфского суда, вынесенный Маркусу Вольфу.

Бывший глава восточногерманской разведки продолжал борьбу за реабилитацию тех, кто ещё подвергается преследованию за работу на ГДР.

Интересно, что Маркус Вольф, «человек без лица», при жизни стал героем шпионского романа. В 1960 году его подвиги вдохновили молодого служащего «Интеллидженс сервис» Дэвида Корнуэлла. Под псевдонимом Джона Ле Карре он создал известный образ Карла, шефа разведки коммунистов, человека образованного и пленительного, одетого в твидовый костюм и курящего сигареты «Нейви кэт»…

ИССЕР ГАРЕЛЬ (1912–2003)

Человек, который долгие годы руководил израильскими спецслужбами, родился в далёкой России, в Витебске, в семье раввина, его первым языком был русский, и до конца дней он так и не смог избавиться от русского акцента. Его настоящая фамилия Гальперин, и лишь в пятидесятилетнем возрасте он принял псевдоним Гарель.

В 1929 году Иссер эмигрировал в Палестину, уже тогда проявив качества конспиратора: через строгую английскую таможню провёз пистолет.

Несколько лет Иссер добросовестно трудился в кибуце, где выучил иврит. Там же вступил в секретную еврейскую армию — Хаганах, а с началом Второй мировой войны поступил на службу в подразделение береговой охраны британской армии. Его приметил Исраель Амир, шеф ШАИ, разведслужбы Хаганах. Иссер быстро продвигался по службе и вскоре возглавил так называемый «еврейский» отдел ШАИ. Работа была нелёгкой, приходилось бороться как с правыми, так и с левыми экстремистами внутри еврейского движения. Иногда борьба приобретала братоубийственный характер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: