Array Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теперь нам ясно, почему жених старается внести невесту через порог своего дома обязательно на руках: ведь порог – это граница миров, и невесте, прежде «чужой» в этом мире, надлежит превратиться в «свою»…

А что белое платье? Иногда приходится слышать, будто оно, дескать, символизирует чистоту и скромность невесты, но это неправильно. На самом деле белый – цвет траура. Да, именно так. Чёрный в этом качестве появился сравнительно недавно. Белый же, как утверждают историки и психологи, с древнейших времён был для человечества цветом Прошлого, цветом Памяти и Забвения. Испокон веку такое значение придавали ему и на Руси. А другим «траурно-свадебным» цветом был… красный, «чермный», как он ещё назывался. Его издавна включали в одеяние невест. Есть даже народная песня: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» – песня дочери, которая не хочет уходить из родного дома к чужим людям – замуж. Итак, белое (или красно-белое) платье – это «скорбное» платье девушки, «умершей» для своего прежнего рода.

Теперь про фату. Ещё совсем недавно это слово означало просто «платок». Не теперешнюю прозрачную кисею, а настоящий плотный платок, которым наглухо закрывали невесте лицо. Ведь с момента согласия на брак её считали «умершей», а жители Мира Мёртвых, как правило, невидимы для живых. И наоборот. Не случайна знаменитая фраза из «Вия» Н. В. Гоголя: «Подымите мне веки: не вижу!» Вот и невесту никому нельзя было видеть, а нарушение запрета вело ко всевозможным несчастьям и даже к безвременной смерти, ибо в этом случае нарушалась граница и Мёртвый Мир «прорывался» в наш, грозя непредсказуемыми последствиями… По той же причине молодые брали друг друга за руку исключительно через платок, а также не ели и не пили (по крайней мере невеста) на всём протяжении свадьбы: ведь они в этот момент «находились в разных мирах», а касаться друг друга и тем более вместе есть могут только люди, принадлежащие к одному миру, более того – к одной группе, только «свои»…

В наши дни молодым тоже не рекомендуют усердно угощаться на собственной свадьбе и тем более пить хмельные напитки, но уже совсем по другой причине. Им надлежит в скором времени стать Матерью и Отцом, а могут ли у пьяных супругов родиться полноценные дети?

Надо упомянуть и ещё об одном интересном обычае, связанном с совместной едой жениха и невесты. В старину на Руси говорили: «Не женятся на тех, с кем вместе едят». Казалось бы, что в том плохого, если парень и девушка дружно работают или охотятся и едят из одной миски, как брат и сестра? Вот именно – как брат и сестра. Мы уже знаем, что совместная трапеза делала людей «родственниками». А браки между родственниками не поощрялись – опять-таки в интересах потомства… Подробнее о значении совместной трапезы говорится в главе «Истоки гостеприимства» и в разделе «Мой род – моя крепость».

…На русской свадьбе звучало множество песен, притом большей частью печальных. Тяжёлая фата невесты понемногу набухала от искренних слёз, даже если девушка шла за любимого. И дело здесь не в трудностях жизни замужем в прежние времена, вернее, не только в них. Невеста покидала свой род и переходила в другой. Стало быть, она покидала духов-покровителей прежнего рода и вручала себя новым. Но и былых незачем обижать и сердить, выглядеть неблагодарной. Вот и плакала девушка, слушая жалобные песни и изо всех сил стараясь показать свою преданность родительскому дому, прежней родне и её сверхъестественным покровителям – умершим предкам, а в ещё более отдалённые времена – тотему, мифическому животному-прародителю…

Вот какую глубину исторической памяти открывает нам лишь один обычай, истоки которого к тому же мало кто знает.

А теперь вспомним русские (и не только русские) сказки, в которых сочувствие рассказчика, да и всех добрых людей, всегда на стороне младшей сестры. Уж она-то и умница, и красавица, и рукодельница, в то время как старшие (обычно две) – глупы, сварливы и безобразны…

Это связано со старинным обычаем: пока не выданы замуж старшие сёстры, младшим нельзя было не то что принимать сватов, но даже красиво одеться и пойти в хоровод или на посиделки – тоже своего рода выставки невест. А если старшие сёстры, как в «Золушке» или «Аленьком цветочке», злые да ленивые, которых никто замуж за себя не возьмёт? Вот вам сразу источник семейных ссор и конфликтов. И младшей сестре вовсе не обязательно быть «падчерицей», этот мотив появился позже, когда истинная причина начала забываться. Младшая сестра и так оказывалась на побегушках у старших и ходила в обносках – особенно если была вправду красивее: страшно подумать, вдруг кто-нибудь обратит на неё внимание и посватается, минуя старших! Случись такое – и старшие сёстры окажутся навек опозоренными, замужем им почти наверняка уже не бывать. Так что Золушка не просто торжествует в конце. Она воистину совершает «страшную месть»!..

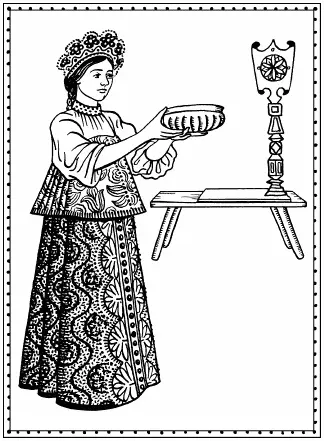

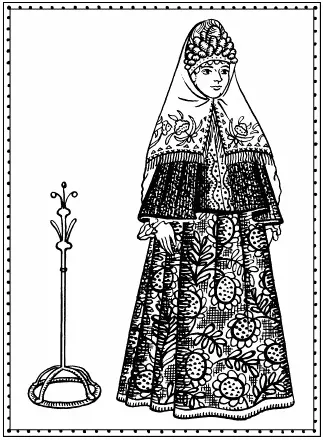

Следует ещё раз вспомнить и про «косу – девичью красу». С языческих пор сохранился обычай прощаться с нею навеки и заплетать молодой жене две косы вместо одной, притом укладывая пряди одну под другую, а не поверх (об этом уже упоминалось в главе «Коса и борода»). Если же девушка убегала с любимым против воли родителей (именно такой брак назывался «браком против воли», воля имелась в виду исключительно родительская, а не самой невесты, как думают иногда), молодой муж обрезал драгоценную девичью косу и предъявлял её новоиспечённым тестю и тёще вместе с выкупом за «умыкание» девушки. И в любом случае замужняя женщина должна была прикрывать свои волосы головным убором или платком (чтобы «сила», заключённая в них, не повредила новому роду). «Опростоволосить» женщину, то есть сорвать с неё головной убор, значило нанести колдовской ущерб её семье, оскорбить её саму и нажить серьёзные неприятности – штраф, если не кровную месть. А свадебный выкуп назывался в Древней Руси «вено», и это слово родственно словам «венок» и «венец» – девичий головной убор…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: