Array Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Выбор места для селения

Очень часто Боги говорили с людьми через свои священные изображения, в том числе указывали места, пригодные для поселений. Подобные обычаи выяснения божественной воли встречались не только у славянских народов, да и традиция отнюдь не пресеклась после принятия христианства. Вот как поступали на Русском Севере христиане-новгородцы, пришедшие осваивать неведомые места: пускали по реке принесенную с собой икону (иногда трижды). Где прибьёт её к берегу, там и деревне быть.

Согласно древнегреческой легенде, город Трою основали на том месте, где был обретён дарованный Богами «палладий» – изображение Афины Паллады, вырезанное из дерева…

А вот как поступил в IХ веке норвежский викинг Ингольв Арнарссон – первый скандинавский поселенец в Исландии. Завидев берег недавно открытого острова, он опустил с корабля в воду резные столбы с изображениями Богов, хранивших его род: в его прежнем доме, в Норвегии, они стояли по сторонам хозяйского места. Вышло так, что Ингольв потерял из виду священные столбы и нашёл их лишь два года спустя на отдалённом мысу. К тому времени у него был уже выстроен дом. Ингольв бросил всё и, невзирая на недовольство рабов, переехал туда, куда указали ему Боги. Теперь, кстати, на этом месте расположена столица Исландии – город Рейкьявик, а священные столбы Ингольва вошли в его герб.

В священных изображениях, по мнению верующих, присутствует божественный дух. Неверующие предпочитают говорить об энергетическом заряде, возникающем в результате многолетнего поклонения. Однако мы помним, что древние люди видели разумную душу во всех существах, явлениях и предметах. Если не было под рукой идола или иконы, к этим душам вполне можно было обратиться, испрашивая совета.

Якуты в старину срывали пучок живой зелёной травы и пускали по течению реки: где она остановится, там и устраивались жить. Северные славяне, карелы и скандинавы (племена, селившиеся в основном по берегам рек и озёр) часто использовали для гадания первый строевой лес (о мифологическом значении всего «самого первого» смотри подробнее, например, в главе «Границы во времени»). Согласно севернорусским преданиям, случалось, что лес, доставленный по воде к намеченному месту, вдруг сам собой отплывал прочь, уводя следом и людей. Похожие верования отразились и в рассказе об основании столицы современной Швеции – Стокгольма. В буквальном переводе это название означает «Остров Бревна»: «сток» по-шведски «бревно», «гольм» (правильнее «хольм») – «остров». Когда настало время выбирать место для города, по водам озера Меларен пустили бревно. Течение затащило его в пороги, туда, где воды озера изливаются в Балтийское море. Там оно и застряло у берега островка…

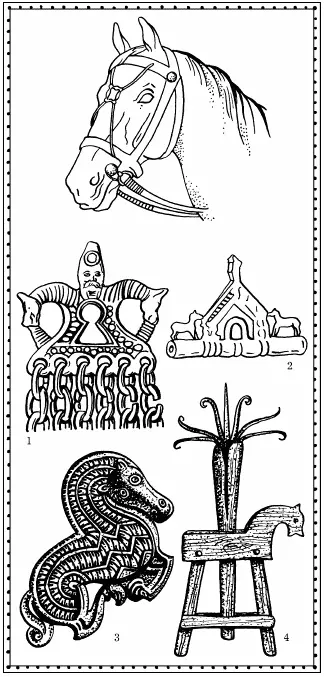

Столь же часто Боги выражали свою волю через посредство священных животных, причём едва ли не чаще всего этим животным был конь. Подробнее о мифологическом смысле, который древние люди придавали коню, говорится в главе «Обереги». Здесь лишь заметим, что культ коня был свойствен как славянам (восточным и западным), так и многим их соседям – финно-уграм, балтам, германцам. Все эти народы (исторически довольно поздно освоившие верховую езду, в особенности конный бой) считали коня тесно связанным со светлыми, солнечными Богами: благородное животное не только хранило человека от сил зла, но и как нельзя лучше подходило для гаданий самого различного рода.

Гадание было для наших пращуров не просто способом заглянуть в будущее, как обычно понимают его теперь. Гадание должно было в первую очередь раскрыть волю Богов: помогут или не помогут в намеченном деле?

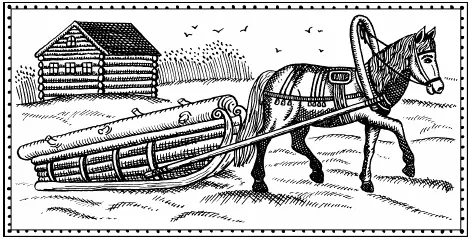

Собираясь закладывать новую деревню, уже в христианские времена славяне нередко запрягали в сани молодого, «неезженого» жеребца и, усердно помолясь, отправлялись с ним в лес. Там в сани грузили первое подходящее строевое дерево, после чего жеребцу позволяли идти, куда ему вздумается. Где он останавливался, можно было селиться. В частности, так выбирали место для церкви; хотя при внимательном рассмотрении все элементы обряда, кроме молитв, оказываются чисто языческими. Здесь и мистическое значение всего «самого первого» (впервые запряженный конь, первое дерево), и непременные сани (в какое бы время года это ни происходило; сравним с этим обычай зимою и летом везти покойного на кладбище в санях). Кстати, если на месте остановки коня в самом деле закладывали сруб (церковь для будущей деревни), привезенное «самое первое» дерево устанавливали посередине будущего здания. В главе

«Что нам стоит дом построить?» показано, что подобное дерево имело смысл «Мирового Древа» вновь создаваемой домашней или деревенской Вселенной. И вот тут русский этнографический материал поневоле заставляет вспомнить скандинавские мифы. Мировое Древо наших северных соседей называлось «Иггдрасиль» – буквально «Конь Игга», где Игг – «Ужасный» – было одним из имён-прозвищ Одина, верховного Бога скандинавов…

Выбор места для дома

Выше было описано, каким образом выбирали место для поселения, точнее, для его ритуального центра: языческого святилища либо, позднее, церкви. Но после того, как Боги указывали людям мыс на озере или поляну в лесу, на этой довольно обширной территории требовалось ещё отыскать конкретное место для каждого дома. Конечно, тот или иной уголок облюбовывали в первую очередь из практических соображений: чтобы не затапливало в паводок, чтобы было солнечно и не задували холодные ветры, чтобы поблизости была вода и так далее. К тому же требовалось, чтобы место было «добрым». Наши предки знали множество способов это проверить, и в любом из них, помимо более или менее ярко выраженного рационального начала, присутствует главная идея славянского язычества – о гармонии Вселенной и о роли Человека в этой гармонии. Вот некоторые способы определения «хороших» мест.

Ни в коем случае не годился участок, где ранее проходила дорога: чего доброго, по ней могли «уйти» из дому достаток, жизнь и здоровье. (В главе «Выбор деревьев для строительства» рассказано о мифологическом смысле дороги и упомянуто, что смертельно опасными считались даже деревья, выросшие на старой дороге.) Нельзя было строиться там, где прежде стояла баня: банный дух, Банник, был существом в общем недоброжелательным – вдруг проникнет в новую избу да примется кого-нибудь обижать?.. Спорный участок земли также не подходил для строительства: в таком доме, считалось, до веку ладу не будет, сразу пойдут споры и ссоры…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: