Array Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

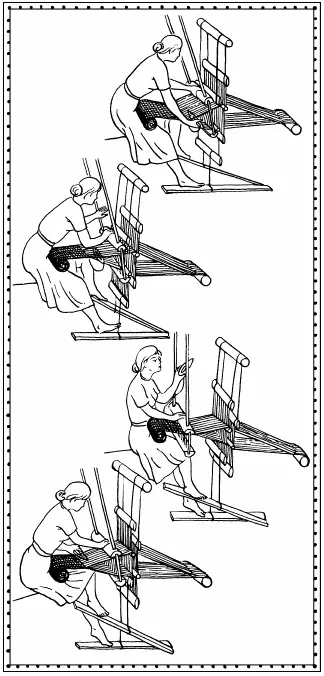

Узорное тканьё

Древнерусские горизонтальные ткацкие станы имели разное количество нитов, а следовательно, и управляющих ими подножек. При раскопках древнего Гродно в слое ХII века найдены обрывки шерстяной ткани, вытканной на стане с четырьмя подножками. Такие станы можно было заправлять на очень сложный узор.

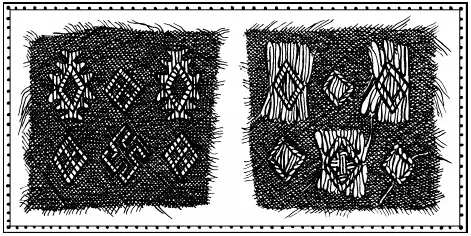

Наши предки хорошо знали особую технику тканья, получившую на Западе наименование «гобеленной»; у нас её называли «закладной». При этом для утка берут нити разных цветов и пропускают их не во всю ширину ткани, а лишь в определённых местах – там, где должен быть расположен узор. В точке, где уток поворачивает назад, в ткани остаётся едва заметная щёлка. Такой приём был известен с древнейших времён в Египте, Индии и Китае, им пользовались в Средней Азии, на Кавказе, его знали финны Поволжья, болгары и другие народы; словом, и тут древние славяне вовсе не были «варварами», какими их изображают подчас.

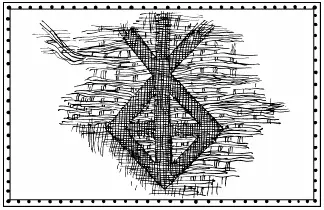

Ещё один способ получения узорной материи называется «браньем» (от глаголов «брать», «выбирать»). Изготовленная таким образом ткань или изделия из неё назывались «браными». Эта техника позволяла украшать ткань своеобразным рельефным узором того же цвета, что основной фон, или другого (особенно любили наши предки белое с красным). Браная ткань отчасти похожа на вышитую, и действительно, бранье можно имитировать обыкновенной иглой.

Браную полосу иногда ткали отдельно и затем пришивали, скажем, к подолу рубахи, на грудь или на рукава. Однако гораздо более престижной считалась одежда, браная ткань для которой была выткана по мерке и узорные полосы не пришивались, а создавались на своих местах прямо на ткацком станке.

«Брали» следующим образом. Согласно заранее намеченному рисунку выбирали несколько групп нитей и каждую подвязывали петельками, чтобы легче было вовремя поднять. Такие группы составлялись для нескольких рядов, порою больше десятка – во всю глубину будущего узора. По заключению специалистов, чтобы разметить восьмирядный узор на ткани в двести пятьдесят нитей, требовалось около шести часов кропотливой работы. В дальнейшем, в процессе тканья, после прохождения утка, образовывавшего само полотно, не меняя зева основы, нити, выбранные для данного ряда, поднимали за петельки и подкладывали прутики или дощечки (из-за этого браная техника называлась также тканьем на прутиках или на досках), образуя дополнительный зев, и уток пропускался ещё раз. Если это был тот же самый уток, получался просто рельефный узор. Если второй уток шёл цветной нитью, узор становился цветным.

Понятно, что владение закладной или браной техникой было признаком мастерства; мастерство приходило к ткачихе с опытом и возрастом, но девочка-подросток, не умеющая толком «поставить кросна», пользовалась репутацией последней неумехи и белоручки.

Образцы браных тканей были найдены археологами на реке Угре в курганах ХII века – и это наверняка не самая ранняя дата. Техника бранья пользовалась большой популярностью у всех восточных славян, а также у их родичей и соседей – литовцев. Ещё в 30-е годы ХХ века домашние мастерицы Рязани делали браные полосы на продажу, а учёные-этнографы приезжали в деревни, где прямо в избе можно было купить для музея ткацкий стан, заправленный на узорное полотно…

Грустный процесс угасания древнейшей традиции хорошо прослеживается по словарям русского языка. Словарь В. И. Даля (1880) приводит слова «брань», «бранина», «браная ткань» в значении «узорочная, которая точе ’ тся (ткётся) не просто через нитку, а где основа перебирается по узору…» – и лишь в самом конце длинной статьи упомянуто, что «браным» иногда называется также «канвейное» шитьё – по канве. Словарь С. И. Ожегова (1949) в статье, посвящённой глаголу «брать», не приводит ничего относящегося к ткачеству; слово «браный» снабжено пометкой «стар.» и трактуется как «вытканный с узорами». А Словарь современного русского литературного языка, изданный в 1991 году, истолковывает «брань» как: 1) старинную узорчатую ткань; 2) старинную вышивку по канве. Вот и всё.

Наиболее ранний из трёх словарей приводит чуть ли не технологические подробности бранья; более поздний упоминает, что узоры на материи появлялись в процессе тканья; для самого современного материя стала просто «узорчатой» – то ли выткан этот узор, то ли нарисован, то ли набит, то ли вышит?..

Когда же у нас в России перейдут от громких патриотических слов к конкретным делам? И воссоздадут экспериментальную деревню, скажем, IХ века, времён летописного «начала Руси», где интересующиеся смогут увидеть древние кросна в работе, а не на музейной витрине, смогут приобрести на память кусочек ткани или тесьмы, сотканной по доподлинным археологическим образцам, а то и сами захотят научиться прясть и ткать на старинный лад?

Беление и крашение

Постановщики исторических фильмов о жизни древних славян нередко наряжают своих персонажей сплошь в одежды из сурового (то есть сохраняющего естественный цвет растительных волокон) полотна, полагая, видимо, что создают таким образом «колорит эпохи». Если бы, однако, кинематографисты проконсультировались у авторитетных учёных, те объяснили бы, что суровые холсты редко употреблялись нашими предками на одежду: прежде их по крайней мере белили.

Отбелке часто повергались ещё нити до заправки их в ткацкий станок, а уж готовые холсты – обязательно. Вот как мог выглядеть этот процесс в Древней Руси согласно этнографическим данным.

Для начала готовый холст или нити складывали в обширный котёл или горшок, заливали горячим щёлоком (раствором древесной золы в воде) и оставляли в тёплом месте на целую ночь. Древесная зола использовалась любая, кроме черёмуховой; шла в дело и зола от соломы, например от гречишной (гречиха была исключительно популярной культурой). Потом отстиранный от золы холст влажным раскатывали по траве на солнечном месте и смачивали водой в течение дня, чтобы лучше «выгорал». Иногда расстилали холсты и по сугробам в ясный морозный день. Считалось также, что хорошо отбеливает ткани роса; для этого холсты нередко оставляли расстеленными на всю летнюю ночь, и это служило поводом для ночных бдений и развлечения молодёжи – парни и девушки вместе ходили «зорить» холсты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: