Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1916—18 гг. Филонов воевал на фронте; вернувшись в революционный Петроград, принял активное участие в художественной жизни. В 1923 г. он опубликовал «Декларацию Мирóвого расцвета» и выступил с инициативой преобразования Музея художественной культуры в Институт исследования культуры современного искусства (позднее Инхук). В 1910-е гг. художник создал свои знаменитые картины – «формулы» революции, космоса, петроградского пролетариата, Вселенной, («Формула пролетариата», 1912—13, «Формула весны», 1928—29). Филонов пытался дать в своей живописи зримое воплощение процессов, происходивших в природе и обществе, выразить в ней не только то, что видит глаз, но и свои знания о мире. Согласно его учению, художник в процессе работы с помощью аналитической интуиции выявляет волевое энергетическое начало формы, которая растёт, живёт и умирает, подобно живому организму. Картина уподоблялась «тщательно сделанной вещи», что предполагало длительную и кропотливую работу над ней, детальную проработку каждого сантиметра холста. В 1920-е гг. вокруг художника сложилась школа, с 1925 г. – коллектив «Мастера аналитического искусства».

На рубеже 1920—30-х гг. аналитическое искусство Филонова подверглось критике как «чуждое мировоззрению пролетариата». Персональную выставку художника, которая должна была открыться в Русском музее (1930), запретили. В поздних картинах Филонова ощущаются отчаяние и одиночество. Художник скончался в блокадном Ленинграде от голода, отдавая скудные пайки полученного по карточкам хлеба своей жене.

ФЛАВИ́ЦКИЙКонстантин Дмитриевич (1830, Москва – 1866, Санкт-Петербург), русский живописец. Родился в семье чиновника. В возрасте девяти лет потерял отца и был определён в дом для воспитания бедных детей, где впервые увлёкся рисованием. Учился в Петербургской академии художеств у Ф. А. Бруни . (1850—55). Испытал влияние искусства К. П. Брюллова . Закончил АХ с Большой золотой медалью, дающей право на пенсионерскую поездку, после чего на шесть лет уехал за границу; жил в Германии, Франции и Италии. Итогом поездки стало огромное полотно «Христианские мученики в Колизее» (1862), написанное в стилистике брюлловской живописи.

К. Д. Флавицкий. «Княжна Тараканова». 1863 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

На протяжении всей своей творческой жизни Флавицкий мечтал о создании значительного исторического полотна. «Княжна Тараканова» (1863) стала главным произведением художника. Героиня картины – авантюристка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. По велению Екатерины II князь А. Г. Орлов обманом арестовал княжну в Италии и доставил её в Россию (1775), где она была заключена в Петропавловскую крепость и, согласно легенде, погибла в тюремной камере во время наводнения. Флавицкий изобразил романтический эффектный финал исторической драмы. Роскошное платье, разметавшиеся чёрные кудри красавицы контрастируют с мрачными серыми сводами, отвратительными крысами, взбирающимися на убогую кровать в поисках спасения. За это произведение художник был удостоен звания профессора исторической живописи. Картина имела небывалый успех у публики и впоследствии неоднократно копировалась живописцем.

Флавицкий работал также по официальным заказам: писал церковные образа, портреты президентов АХ. Постоянная нужда и необходимость работать на заказ подорвали здоровье мастера. Он умер, не дожив нескольких дней до 36 лет.

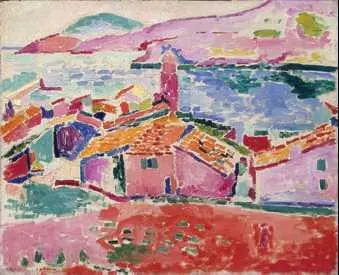

ФОВИ́ЗМ(от франц. fauve – дикий), авангардное направление во французском искусстве нач. 20 в. (1905—07). Фовистами («дикими») называли группу художников, в которую входили А. Матисс , А. Марке, А. Дерен, М. Вламинк, за «кричащую» выразительность цвета в их картинах. Позднее к фовистам присоединились К. Ван Донген, Ж. Руо, Ж. Брак и др.

Художники не имели чётко сформулированной программы, их объединяло стремление к использованию яркого открытого цвета. Смело брошенные на холст пятна чистых красок, мощные контрасты, разнообразие фактуры захватывали, ошеломляли зрителя невиданной ранее энергией звучания цвета. Так, в «Красную комнату» А. Матисса (см. илл. на с. 324) введено такое количество красного цвета, какого не было прежде ни в одной картине.

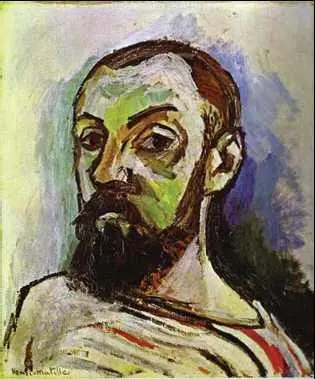

А. Матисс. «Автопортрет в полосатой майке». 1906 г. Государственный музей искусства. Копенгаген

А. Матисс. «Женщина в шляпе». 1905 г. Частное собрание

А. Матисс. «Вид Коллиура». Ок. 1905 г. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

Живопись фовистов отличает плоскостность форм, насыщенность чистых цветов, отказ от светотеневой моделировки и линейной перспективы .

Фовизм зародился в кон. 1890-х – нач. 1900-х гг. в результате живописных экспериментов, которыми занимался со своими учениками (в числе которых был Матисс) символист Г. Моро . Группа заявила о себе на Парижском салоне (1905), где художники выставили свои картины в отдельном зале, в центре которого стояла статуя работы ренессансного скульптора Донателло . Восклицание критика Луи Вокселя: «Донателло среди диких!» – дало название новому направлению в живописи. Однако за маской дикаря скрывался рафинированный, образованный художник, стремившийся своим искусством дать спокойствие и отдых усталому современному человеку (манифест 1908 г.). Фовисты экспонировали свои работы также на выставках 1906 и 1907 гг.

После 1907 г. группа начала распадаться, каждый из художников пошёл своим путём. Впоследствии из фовизма вырос экспрессионизм .

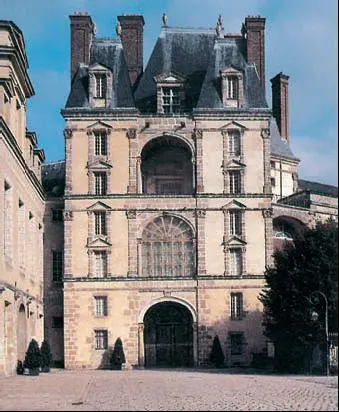

ФОНТЕНБЛÓ,дворцово-парковый ансамбль недалеко от Парижа, резиденция французских королей. Средневековый замок, где отдыхали короли, приезжавшие поохотиться в одноимённом лесу, был перестроен в 16 в. (архитекторы Ж. Лебретон, П. Шамбиж и П. Жерар). В его облике сочетаются традиции средневековой французской и итальянской ренессансной архитектуры. Живописность причудливого силуэта замка с крутыми скатами крыш и высокими каминными трубами сочетается со строгостью в использовании элементов ордерной системы и чётким делением фасадов на этажи. Это замок-дворец, утративший прежнее крепостное значение.

Ж. Лебретон, П. Шамбиж и П. Жерар. Замок Фонтенбло. 16 в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: