Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В творчестве Яна ван Эйка впервые в искусстве Северного Возрождения портрет выделяется в самостоятельный жанр. В погрудных композициях центром является лицо, выступающее из тёмного фона; за внешней строгостью ощущается напряжённая внутренняя жизнь («Тимофей», 1432; «Портрет человека в красном тюрбане», 1433; «Портрет Маргареты ван Эйк, жены художника», 1439). Наиболее знаменит портрет «Четы Арнольфини» (1434), в котором представлены итальянский купец Дж. Арнольфини и его жена Дж. Ченами в момент обручения. Святость супружеского жилища, идея семьи как «малой церкви» выражены в особой чистоте пространства, благоговейной строгости жестов, многочисленных символических деталях. Собачка и стоящие рядом туфли – символы супружеской верности. Горящая в люстре свеча олицетворяет Недреманное око Бога. Выпуклое зеркало на стене отражает свидетелей обручения. Один из них – сам художник; надпись над зеркалом гласит: «Ван Эйк был здесь».

ЭКЛÉКТИКА,эклектизм (от греч. eklektiko ́s – способный выбирать, выбирающий) в искусстве, соединение разнородных элементов, заимствованных из различных исторических эпох, культур, стилей, нередко плохо совместимых друг с другом. В более узком смысле, художественное направление в архитектуре 19 в., для которого характерно отсутствие органического единства между назначением здания и его внутренним и внешним оформлением, между конструкцией и декором .

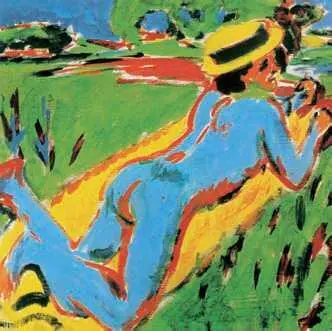

ЭКСПРЕССИОНИ́ЗМ(фр. еxpressionismе, от лат. expressio – выражение, выразительность), художественное направление в искусстве первой четверти 20 в., проявившееся особенно ярко в Германии и Австрии накануне Первой мировой войны. Экспрессионисты создавали свои картины, руководствуясь прежде всего эмоциями. Стремясь найти предельно выразительную (экспрессивную) форму, они словно «выплёскивали» свои чувства и переживания на холст, изображая мир в беспокойном движении, непостижимо хаотическом столкновении сил, враждебных человеку. Для живописи экспрессионистов характерна изломанность линий, деформированность пространства, резкость цветовых сочетаний.

Э. Л. Кирхнер. «Лежащая обнажённая в соломенной шляпке». Ок. 1908 г.

В 1905 г. в Дрездене возникла группа «Мост» (Э. Л. Кирхнер, Э. Хеккель, К. Шмидт-Ротлуфф, Э. Нольде, М. Пехштейн, О. Мюллер). Члены группы стремились создать своими произведениями «мост» между современностью и тем, что они считали живым и мощным, т. е. экспрессионистическим, в искусстве прошлого. Источниками их творчества стали готическое, примитивное и народное искусство, африканская скульптура. Некоторые приёмы живописи этих художников заимствованы из ксилографии (гравюры на дереве), технику которой они пытались возродить (угловатые, словно рубленые формы, упрощение контура, резкие тональные контрасты). В целях достижения большей выразительности формы фигур и предметов в их произведениях искажены, заострены и преувеличены, цвета «кричат», краски положены тяжёлыми массами.

В 1911 г. в Мюнхене была создана группа «Синий всадник» (В. В. Кандинский , Ф. Марк, П. Клее, А. Явленский и др.). Живопись участников группы оказала значительное влияние на развитие абстрактного экспрессионизма.

Тенденции к экспрессионизму проявились также в сер. и второй пол. 20 в. в творчестве многих европейских художников (М. Бекманн, Ж. Руо, Х. Сутин, Э. Мунк , К. Пермеке, О. Кокошка). В Америке к экспрессионистам причисляют таких представителей абстрактного искусства, как К. Стилл, Д. Поллок, Х. Хофманн.

В скульптуре экспрессионизм проявился в творчестве В. Лембрука, Э. Барлаха, А. Джакометти и др. мастеров.

ЭЛЛИНИ́ЗМ,культурастран Восточного Средиземноморья в период, длившийся со времени завоевательных походов Александра Македонского (334—23 до н. э.) до 30 г. до н. э., когда Египет был завоёван Римом. Термин был введён в 19 в. немецким учёным И. Дройзеном. В результате жестокой борьбы между преемниками Александра образовалось несколько новых государств: Селевкидов (простиралось от побережья Эгейского моря до Бактрии, существовавшей на территории современного Афганистана), Птолемеев (в Египте), Пергама (в Малой Азии), Понтийского царства и др., политический строй которых сочетал элементы древневосточных монархий с особенностями греческого полиса. В эллинизме сложно соединились традиции эллинской (греческой) и местных восточных культур.

В это время строилось множество новых городов, которые назывались, как правило, в честь основавших их монархов (Александрии, Селевкии, Антиохии). Они возводились на основе регулярного плана, по сторонам главных улиц шли большие колоннады , агоры (площади) также обрамлялись колоннадами и портиками . Новые эллинистические столицы становились центрами культурной жизни 3–1 вв. до н. э. (Пергам в Малой Азии, Александрия в Египте). Развитие архитектуры было обусловлено совершенствованием строительной техники. Для эллинистического зодчества характерно стремление к освоению огромных открытых пространств, к грандиозным масштабам, желание поразить человека величием замысла, эффектной пышностью, роскошью материалов и отделки (храмы бога Сераписа в Александрии, Аполлона в Дидимах, Зевса в Афинах и Артемиды в Магнесии). Храмы строились очень медленно из-за большого объёма работ, иногда из-за недостатка средств оставались незавершёнными. Сооружались и реставрировались также храмы местных божеств (храмы Хора в Эдфу, Исиды на о. Филэ, Эсагил в Вавилоне и др.). Большое внимание уделялось гражданскому строительству (театры, дворцы, ипподромы, булевтерии – дома для собраний). Появились новые типы общественных зданий – библиотеки (в Александрии, Пергаме, Антиохии), мусейоны для научных и литературных занятий (в Александрии, Антиохии), инженерные сооружения (Фаросский маяк у берегов Александрии, Башня ветров в Афинах).

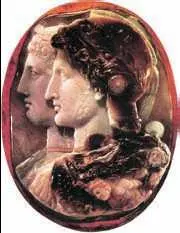

Камея Гонзага. Сардоникс. 3 в. до н.э. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

«Битва богов с гигантами». Рельеф фриза алтаря Зевса в Пергаме. Ок. 180—16 гг. до н. э.

«Охота на львов» из дворца в Пелле. Мозаика. Кон. 4 в. до н. э.

Для монументальной скульптуры характерны грандиозные масштабы, пышность, сложность композиции, стремление к бурным эффектам ( алтарь Зевса в Пергаме со знаменитым рельефным фризом со сценами битвы богов с гигантами, ок. 180—60 гг. до н. э.). Символами эпохи стали статуя Ники Самофракийской (ок. 190 г. до н. э.), в которой мастеру удалось передать ощущение полёта, скульптурная группа « Лаокоон » (1 в. до н. э.), статуя Венеры Милосской (Афродиты Мелосской, сер. 2 в. до н. э.), ставшая на века эталоном женской красоты, и «Аполлон Бельведерский» Леохара (вторая пол. 4 в. до н. э.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: