Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «Искусство». Часть 3. Л-П (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

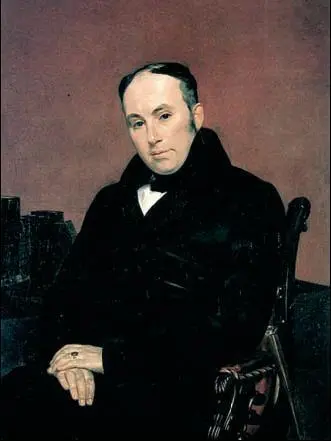

К. П. Брюллов. «Портрет В. А. Жуковского». 1837 г. Музей Т. Г. Шевченко. Киев

Общество предприняло издание литографированных альбомов произведений русских художников («Виды Санкт-Петербурга и его окрестностей», «Портреты знаменитых россиян», «Сцены из русского народного быта» и др.). Рисунки для литографий выполняли К. П. Брюллов , С. Ф. Галактионов, К. П. Беггров, И. С. Щедровский и др. Также издавались учебные пособия и атласы для начинающих живописцев. С 1823 г. на средства ОПХ выпускался «Журнал изящных искусств» (под редакцией В. И. Григоровича), а в 1836—39 гг. – «Художественная газета» (под редакцией Н. В. Кукольника). С 1860 г. были учреждены ежегодные конкурсы, победители которых получали именные премии: за жанровую живопись (им. В. П. Боткина), за пейзаж (им. С. Г. Строганова), за лепку (им. П. С. Строганова), за исторические картины (им. В. Г. Гаевского), за гравюру (им. принца Е. М. Ольденбургского). В 1870 г. по инициативе Д. В. Григоровича при ОПХ открылся Художественно-промышленный музей. В 1898–1901 гг. издавался журнал «Искусство и художественная промышленность» (под редакцией Н. П. Собко), в 1901—08 гг. – журнал «Художественные сокровища России» (под редакцией А. Н. Бенуа ). В советское время ОПХ занималось просветительной работой, охраной и пропагандой памятников отечественной культуры. В 1929 г. его функции были переданы государственным учреждениям.

ÓБЩЕСТВО СТАНКОВИ́СТОВ(ОСТ), художественное объединение, основанное в 1925 г. в Москве выпускниками Вхутемаса (Ю. П. Анненков, П. В. Вильямс, А. А. Дейнека , А. А. Лабас, Ю. И. Пименов , И. В. Клюн, С. А. Лучишкин, А. Г. Тышлер, К. А. Вялов и др.; председатель – Д. П. Штеренберг ). Художники, входившие в ОСТ, выступали за сохранение станковой картины, основанной на принципах предметности и жизнеподобия. Находились в полемике с представителями абстракционизма и идеологами « производственного искусства ». Вместе с тем мастерам ОСТа была чужда и позиция натурализма (уподобления картины «цветной фотографии»), встречавшегося в практике живописцев Ассоциации художников революционной России (АХРР). Полотна художников ОСТа отличали монументальность, «плакатная» выразительность силуэтов фигур, аскетизм красочной гаммы, работа крупными цветовыми пятнами. В их картинах представала жизнь «молодой Страны Советов», в которой подчёркивались героические моменты (развитие промышленности, техники, увлечение спортом и авиацией), находил отражение жизнеутверждающий пафос социальных преобразований.

В Обществе станковистов постепенно сформировались две группы художников. Дейнека («На стройке новых цехов», 1926), Пименов («Даёшь тяжёлую индустрию!», 1927), Вялов («Мотоциклетный пробег», 1923—25), Вильямс («Портрет режиссёра В. Э. Мейерхольда», 1925) обращались к тематике технического прогресса, городской жизни и спорта. На их творчество оказали влияние немецкий экспрессионизм и формальные эксперименты мастеров русского авангарда. Их работы отличались лаконизмом художественного языка и динамичностью композиций . «Лирическая» линия в ОСТе была представлена именами Лабаса («Вечером на пути к аэродрому», 1928), Тышлера («Сакко и Ванцетти», 1927), Штеренберга («Аниська», 1926). В живописи этих художников находили отражение тенденции современного им французского искусства. Их картины отличались более тонкими эмоциональными настроениями, в них отсутствовали резкая динамика линий и напряжённая цветовая гамма. В результате борьбы двух течений в 1931 г. в ОСТе произошёл раскол, и общество прекратило существование.

Творчество участников ОСТа оказало значительное влияние на русскую живопись 1960-х гг., в особенности на представителей « сурового стиля ».

ОКЛÁДв искусстве, декоративное покрытие на иконе или книжном переплёте из золота, серебра, золочёной и серебрёной меди, обычно украшенное чеканкой, эмалью , жемчугом, драгоценными камнями и т. п. Оклады применялись с 9—10 вв. в Византии, позднее на Руси. Первоначально закрывали только фон иконы. С последней четверти 17 в. создавались глухие оклады, выполненные из цельных металлических листов, которые оставляли открытыми только лик и руки иконных образов.

Оклад иконы «Богоматерь Одигитрия». Ок. 1560 г.

ОПЕКУ́ШИНАлександр Михайлович (1838, деревня Свечкино Ярославской области – 1923, село Рыбницы Ярославской области), русский скульптор. Происходил из крепостных крестьян. С нач. 1850-х гг. жил в Санкт-Петербурге. Мастерству скульптора обучался у отца; работал в артели лепщиков и штукатуров. В 1859 г. при содействии Д. И. Йенсена, в мастерской которого работал до 1864 г., получил вольную и разрешение посещать Петербургскую академию художеств вольноприходящим учеником (1859—70). С 1872 г. – академик АХ.

А. М. Опекушин. Памятник А. С. Пушкину. 1880 г. Москва

Под руководством М. О. Микешина принял участие в создании монументов для памятника «Тысячелетие России» в Новгороде (1862), вылепив фигуры Гения и Петра I, а также выполнив девять статуй государственных деятелей для памятника Екатерине II в Санкт-Петербурге (1873). В 1875 г. победил в конкурсе на проект памятника А. С. Пушкину, представив несколько вариантов. Жюри отдало предпочтение проекту Опекушина, отличавшемуся простотой и непринуждённостью. Открытие памятника 6 июня 1880 г. в Москве стало важным событием культурной жизни России. Монумент, органично вписавшийся в ансамбль города, стал вершиной творчества Опекушина. Первоначально он был установлен на Тверском бульваре; на нынешнее место перенесён в 1950 г. Скульптор создал также памятники А. С. Пушкину в Санкт-Петербурге (1884) и Кишинёве (1885), М. Ю. Лермонтову в Пятигорске (1889), генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьёву-Амурскому в Хабаровске (1891), Александру II (1898) и Александру III (1912) в Москве.

ÓПЕРА(итал. оpera – сочинение), жанр театрального искусства, музыкально-драматическое представление, основанное на синтезе слова, сценического действия и музыки. В создании оперного спектакля участвуют представители многих профессий: композитор, режиссёр, писатель, сочиняющий драматические диалоги и реплики, а также пишущий либретто (краткое содержание); художник, оформляющий сцену декорациями и сочиняющий костюмы персонажей; осветители и многие др. Но определяющую роль в опере играет музыка, выражающая чувства персонажей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: