Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин А. П., гл. редактор - Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ампирные мотивы получили широкое распространение в декоративно-прикладном искусстве. В орнаментах особенно часто используется римская символика и военные атрибуты: венки, факелы, доспехи, жертвенники в виде треножников. Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге воспроизводил в своих изделиях типы древнегреческих ваз («Гурьевский сервиз», 1809—18).

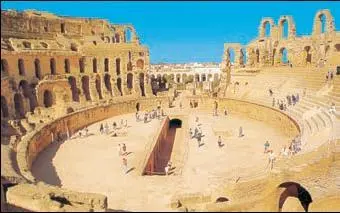

АМФИТЕÁТР(от греч. amphithйatron), тип монументальных сооружений в Древнем Риме, использовавшихся для публичных зрелищ – боёв гладиаторов, травли диких зверей, массовых театрализованных действий. Представлял собой большую овальную в плане каменную постройку, открытую сверху (в жаркие дни и во время дождя над ним натягивался полотняный тент). В центре здания находилась арена, окружённая рядами мест для публики. Зрительские места ступенями поднимались кверху. Под ареной располагались помещения для гладиаторов и клетки для зверей. Амфитеатр опирался на многоярусные ряды арок и столбов, между которыми находились сводчатые галереи, прорезанные лестницами.

Амфитеатр Колизей в Риме. 75–80 гг. до н. э. Реконструкция

Наиболее известен сохранившийся до наших дней колоссальный амфитеатр императорской династии Флавиев в Риме – Колизей (75–80 гг. до н. э.), вмещавший до 50 тыс. зрителей. В современных театральных зданиях амфитеатром называют ряды зрительских мест, расположенные возвышающимися уступами за партером.

Амфитеатр города Эль-Джем в Тунисе. 3 в. н. э.

АНДЖÉЛИКО(angйlico) Фра Беато (настоящее имя – Фра Джованни да Фьезоле) (1395, Виккио ди Муджело, Италия – 1455, Рим), итальянский живописец эпохи Раннего Возрождения . С юности отличался глубокой религиозностью; ок. 1418 г. стал монахом-доминиканцем. Занимал высокие посты в монашеском ордене, пользовался уважением римских пап. Обучался миниатюре в монастыре Сан-Доменико во Фьезоле; испытал влияние Лоренцо Монако. В ранних работах художника удлинённые, изящно изогнутые, как в позднеготической миниатюре, фигуры сияют чистыми яркими красками и золотом. Монашеское служение не мешало Анджелико быть в центре культурной жизни своего времени. Широта взглядов позволила ему одному из первых оценить значение художественных веяний, предвещавших наступление эпохи Возрождения, и прежде всего новаторское искусство Мазаччо . В 1436 г. был переведён в доминиканский монастырь Сан-Марко во Флоренции; позднее стал его настоятелем.

Фра Б. Анджелико. «Благовещение». 30-е гг. 15 в. Музей Диочезано. Кортона

Первое датированное произведение мастера триптих Линайоли (1433—35) было исполнено для цеха льнопрядильщиков Флоренции. «Благовещение» (30-е гг. 15 в.), написанное для церкви Сан-Доменико в Кортоне, – самое поэтичное произведение Фра Анджелико. Краски нежно переливаются, фигуры очерчены изящными линиями, движения подчёркнуто плавны. Под сенью лёгкой аркады Мария благоговейно слушает слова склонившегося перед ней Архангела Гавриила. Над её головой – золотой голубь, олицетворяющий Святой Дух. В глубине сада видна сцена изгнания Адама и Евы из Рая. После перестройки монастыря в 1438 г. Фра Анджелико расписал его стены фресками на тему Страстей. Они созданы с применением линейной перспективы , геометрическая чёткость пространства и благородные пропорции фигур создают ощущение гармонии. В 1438 г. семья Медичи заказала Анджелико новый алтарь для монастыря Сан-Марко. На фоне золотого занавеса в окружении ангелов Мадонна с Младенцем восседает на троне, перед которым узорчатый ковёр. По сторонам стоят святые, среди них – Косьма и Дамиан, покровители семьи Медичи. Мастер создаёт иллюзию целостного широкого пространства, мягкая светотень объединяет фигуры с пейзажем. В 1447 г. Анджелико расписал в Ватикане капеллупапы Николая V. Фрески, посвящённые жизни святых Стефана и Лаврентия, отличаются от предыдущих работ разнообразием эпизодов, сложным построением сцен, обилием подробностей, но в целом живописная манера мастера становится более обобщённой. Художник погиб при пожаре в церкви Санта-Мария сопра Минерва. Канонизирован папой Иоанном Павлом II (1982).

АНДРÉЙРУБЛЁВ,см. Рублёв Андрей.

АНИМАЛИ́ЗМ(анималистика, анималистический жанр) (от лат. animal – животное, зверь), жанр изобразительного искусства , посвящённый животному миру. Художников, работающих в этом жанре, называют анималистами. Примеры непревзойденного совершенства в изображении животных даёт первобытное искусство . Наскальные рисунки, найденные в Испании ( Альтамира ), Франции (Ласко, Фон-де-Гом), России (Капова пещера на Южном Урале), поражают удивительной жизненностью передачи облика и движений животных – быков, диких лошадей, оленей, медведей, бизонов. В Древнем Египте, в государствах древней Америки изображения животных, в которых видели воплощения богов, встречаются в живописи, скульптуре, украшениях, выполнявших часто роль «оберегов» от злых сил. В изделиях скифского «звериного стиля» фигурки животных и людей сплетаются в причудливый орнамент. Рельефные узоры со сказочными зверями украшают стены древнерусских белокаменных храмов (Дмитровский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли). В средневековом искусстве звери и птицы стали «говорящими» символами: собака означала верность и защиту, голубь – мир и надежду, обезьяны – низменные людские страсти и желания. Особое место занял образ агнца (ягнёнка) – символ невинной жертвы Христа. Эта символика сохранялась и в эпоху Возрождения, но вместе с тем жажда новых знаний побуждала художников пристально изучать облик и повадки животных, зарисовывая их с натуры. Звери появляются в альбомных набросках и живописи Пизанелло; А. Дюрер с точностью учёного воссоздаёт каждую шерстинку в пушистой шкурке зайца («Зайчонок», 1502), с упоением зарисовывает экзотического зверя («Носорог»).

А. Дюрер. «Зайчонок». 1502 г. Графическое собрание Альбертино. Вена

Как самостоятельный жанр анимализм сложился в 17 в. в Голландии и Фландрии, в 18 в. – во Франции, Англии, России. В картинах голландцев П. Поттера, А. Кейпа, Ф. Ваувермана предстаёт уютный, одомашненный мир природы – фермы и пастбища с коровами и овцами, деревенские дворы. Животные чаще всего изображены рядом с человеком, и даже в «безлюдных» картинах ощущается незримое присутствие заботливого хозяина. Во Фландрии П. П. Рубенс , П. де Вос писали бурные сцены охот. Во Франции традиции фламандской живописи продолжал Ж. Б. Удри, создававший эскизы для шпалер и картины со сценами королевских охот. Англичане Д. Стаббс и Д. Уорд писали «аристократических» животных – породистых лошадей и собак, предмет гордости их владельцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: