Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Название:Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма-Пресс

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-224-04223-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 краткое содержание

В книге представлена богатейшая история развития российской символики, повествуется о том, как по мере становления и укрепления государства рождались и видоизменялись главные отличительные знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн, как утверждалась символика Русской православной церкви, рассказывается о наиболее чтимых православных святынях, как век за веком складывалась наградная система.

Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех людях, чье верное служение Родине было отмечено почетными наградами.

Большое количество иллюстраций делает излагаемый материал более ярким, наглядным и интересным.

Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Образец печати Временное правительство утвердило 21 марта 1917 года. 15 апреля рисунок печати был опубликован в «Собрании узаконений и распоряжений правительства».

Хотя печать с двуглавым орлом была принята Временным правительством, вопрос о гербе «находился в стадии решения». Неопределенность статуса двуглавого орла повлекла за собой разного рода акции протеста: печати с двуглавым орлом уничтожались, с форменных фуражек срывались кокарды со «старым» двуглавым орлом, кто-то заменял его «новым» и т. д. Юридическое совещание при Временном правительстве несколько раз рассматривало вопрос о гербе и в конце концов признало, что его можно принять, исключив элементы, помещенные на печати, – надпись и изображение Таврического дворца. Тем не менее Временное правительство не решилось утвердить герб, отложив вопрос о нем (а также о флаге) до рассмотрения на будущем Учредительном собрании.

Временное правительство считало двуглавого орла (без атрибутов царской власти) «своим» знаком, помещая его на бумажных деньгах, в том числе и на «керенках». Вместе с двуглавым орлом бумажные денежные знаки украшал Таврический дворец и «свастика» – бегущий крест, когда-то солярный (солнечный) знак и символ вечности, благополучия, прогресса. Видимо, в этом качестве она «приглянулась» Временному правительству, которое сделало свастику, как и двуглавого орла без корон, эмблемой новой России, скинувшей ярмо монархии.

Рождение советского герба

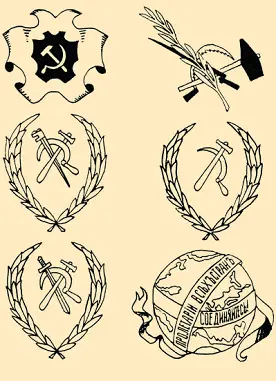

Геральдическое искусство оказалось не чуждым и социалистическому строю. Уже в первые месяцы жизни советского государства появился проект отличительного знака нового общества – Государственного герба Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Основу его составила выразительная эмблема – перекрещивающиеся золотые серп и молот. Эта эмблема была закреплена законодательно в Конституции, принятой 10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов.

Внешняя простота и безыскусность гербовой фигуры – серпа и молота – не могли затушевать глубинного смысла этого знака, который не случайно до сих пор остается в арсенале международной социалистической символики. «Это не знак, а огромная социально-историческая сила, идущая очень далеко, вплоть до мировой революции», – писал о композиции «Серп и Молот» известнейший философ Алексей Федорович Лосев. Так же воспринимали эту эмблему суверенности советского государства и ее создатели.

Кто же это был? Политики, идеологи советской власти или безвестные геральдисты? Вопрос о возникновении главной советской гербовой эмблемы неоднократно поднимался на страницах советской печати. В основном внимание акцентировалось на личной заинтересованности В. И. Ленина в формировании символики социалистического государства, а вопрос об авторстве первого советского герба оставался открытым.

Имеются данные об участии в разработке новой государственной символики Отдела изобразительных искусств (ИЗО) Народного комиссариата просвещения. Отдел ИЗО, помимо охраны художественных произведений советской России, курировал и деятельность художников, привлекая их к созданию массовых агитационных средств. Здесь разрабатывались, в частности, условия конкурсов на лучший проект герба, печати и другой пролетарской символики. К весне 1918 года художниками были представлены и уже использовались на практике более 20 эмблем революционной направленности: пламя, факел, разбитые цепи, плуг, лукошко, рукопожатие, восходящее солнце, пучки колосьев, летящий паровоз и т. п. Среди первых советских эмблем можно назвать и знак Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) – красную пятилучевую звезду, в центре которой изображались плуг и молот.

Предполагают, что создатели знака, чьи имена неизвестны, обратились к культурному наследию прошлого, поскольку в первых газетных сообщениях и в официальных приказах красноармейская эмблема была названа «марсовой звездой». Такое название звезда получила не только потому, что Марс был древнеримским богом войны, но и потому, что планета Марс была красного цвета. Художественное становление сначала сугубо военной, а затем общегосударственной эмблемы, которую нередко можно встретить в гербах советских городов, происходило в течение нескольких лет. Первоначально звезда рисовалась с округлыми лучами, и края лучей слегка выгибались наружу. Пятиконечная звезда нередко изображалась лучом вниз. Лишь в 1922 году звезда обрела прямые лучи и строгую форму с верхним лучом, с серпом и молотом посередине.

В начале 1918 года появились и проекты государственных гербов. Об одном из таких проектов известен рассказ скульптора Николая Андреевича Андреева. На рисунке изображался двуглавый орел с выщипанными перьями на крыльях, его головы вместо корон украшали красные звезды, а вместо третьей короны над орлиными головами возвышался красноармейский шлем. В лапах – камень и палка вместо скипетра и державы. Предлагались и другие, не менее фантастические и гротескные варианты с щитодержателями в виде фигур рабочего и крестьянина, разнообразными виньетками и завязанными в бант лентами.

Конкурс на лучший проект герба и печати, по-видимому, оказался не очень удачным, так как в целом ни один проект не был одобрен Отделом ИЗО. Художники не могли выйти за пределы прежнего геральдического мышления, коренным образом изменить существовавшие геральдические образы. Они могли их лишь подновить в соответствии со своим пониманием природы новой власти.

После неудачи с конкурсом на лучший проект советских печати и герба ставка была сделана на индивидуальный выбор художника, разделявшего идейные взгляды большевиков. Им стал известный художник-график и живописец с мировым именем Сергей Васильевич Чехонин (1878–1936). Близко знавший его нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский говорил, что художник входил в группу, которая являлась «опорой для нашей деятельности в области искусства». Об этом свидетельствовало многое: общение Чехонина с Ларисой Михайловной Рейснер, членом коллегии ИЗО, и ее отцом, профессором права Михаилом Александровичем Рейснером, работавшим над проектом первой Конституции РСФСР, деятельность самого Чехонина в качестве художественного руководителя Государственного фарфорового завода и члена коллегии ИЗО Наркомпроса, его связи с братьями Лукомскими, самыми признанными геральдистами начала ХХ века, наконец творчество самого Чехонина в области советской графики, его агитационный фарфор и отзывы современников о художнике как о человеке, прекрасно знакомым с геральдическим искусством («гербовщик родовой плутократии и формовщик дворянских эмблем»). Современники С. В. Чехонина, которые и сами имели отношение к социалистической графике и геральдике, прямо называют его создателем первого советского герба. Рисунок герба и военного флага РСФСР, составленный С. В. Чехониным, как они полагают, затем был внесен в Конституцию РСФСР.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: