Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Название:Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олма-Пресс

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-224-04223-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 краткое содержание

В книге представлена богатейшая история развития российской символики, повествуется о том, как по мере становления и укрепления государства рождались и видоизменялись главные отличительные знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн, как утверждалась символика Русской православной церкви, рассказывается о наиболее чтимых православных святынях, как век за веком складывалась наградная система.

Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех людях, чье верное служение Родине было отмечено почетными наградами.

Большое количество иллюстраций делает излагаемый материал более ярким, наглядным и интересным.

Символы, святыни и награды Российской державы. часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поднятая центром проблема почти сразу же получила отголосок на местах. Местные руководители, не зная, как взяться за необычное дело, обращались за помощью в центральные газеты, в частности, в «Известия», – к «закоперщику» герботворческой кампании. «Уважаемая редакция! Скоро нашему городу исполняется триста лет. Старожилы предлагают в связи с этим учредить городскую эмблему, герб. Расскажите, как это делается», – писали в газету из Ульяновской области. «Известия» тут же организовали консультации типа «клуба вопросов и ответов». На страницах газеты выступали руководители властных городских структур с рассказами о том, что цветовое решение их городского герба «совпадает с цветом государственного флага РСФСР» или что к прежним ласточкам герба добавлена шестеренка как знак промышленного развития города. А так как большинство городов, желающих создать герб, имели кто крупные комбинаты и заводы, кто деревообрабатывающую фабрику, в гербах тех и других излюбленным знаком стали шестерня или ее фрагмент.

Большинство городских властей предпочли изменить на социалистический лад свои прежние отличительные знаки. И мало кто уподоблялся председателю исполкома Костромского городского совета, который с искренней убежденностью сообщал: «Создавая герб, наши художники взяли за основу прежний старинный – галера на гребле. Конечно, сейчас вместо галер мчатся по Волге корабли на подводных крыльях. Но придет время – устареют и „ракеты“. Древнее же судно останется символом славной истории великой русской реки».

Тон задавала Москва. Конкурс, объявленный в 1965 году, продолжался год, но победителя не выявил. Судя по представленным проектам и описаниям их в печати, можно вообразить, как нелепо они выглядели. «Герб Москвы. Каким ему быть?» – задавала вопрос газета «Вечерняя Москва». И сообщала, оценивая более 150 проектов, выставленных в демонстрационном зале Главного архитектурно-планировочного управления Мосгорисполкома: «Многие пытаются использовать мотивы старого герба города. Всадник, поражающий пикой дракона, окружается атрибутами современности. Строительный кран, силуэт Кремлевского Дворца съездов и монумент в честь освоения космоса, Золотая Звезда Героя – все это находит место на щите герба». Неудивительно, что ни один из вариантов московского герба, так же перегруженный эмблемами, как и его предшественник 1924 года, не был принят московской общественностью.

В других российских городах конкурсы на лучший рисунок герба также не всегда приносили положительный результат. Например, в проходившем примерно в то же время конкурсе на создание герба города Свердловска (Екатеринбурга) ни один проект не завоевал первого места. Если авторы проектов следовали рекомендациям статьи: «Герб сжато и просто, языком изобразительного искусства должен рассказывать об историческом прошлом, современной истории и будущем края», то рисунки герба представляли собой какое-то широкопанорамное полотно, а не знак. Поэтому и были забракованы. Впрочем, через несколько лет, к 250-летнему юбилею города, нашли приемлемый вариант герба, изображение которого было опубликовано на первой странице газеты «Правда» 18 ноября 1973 года. Герб составляли хорошо известные жителям Свердловска эмблемы: шестеренка, бур (штырь), пушной зверь (соболь), легендарная бажовская ящерка. Но этот вариант снова кого-то не удовлетворил.

Пресса, подхватившая идею символизации советских городов, пыталась как могла стимулировать процесс создания городских гербов. На страницах газет и журналов описывались новые гербы, почти все включающие социалистическую символику. С призывами «Городу – герб» выступали рабочие, инженеры, художники и писатели. Герб всем был нужен. Но как его сотворить? Тут уж пресса помочь не могла, ибо нужны были особые знания правил «конструирования» герба – знания профессионалов.

Возникал и этический вопрос. Герб утверждался местной властью, часто на сессии депутатов трудящихся, поэтому требовать внесения корректив в утвержденный уже рисунок на том основании, что он составлен не по геральдическим правилам, ученые Института истории АН СССР (в настоящее время – Институт российской истории РАН), где в мае 1987 года была создана Геральдическая комиссия, не имели юридического права. Однако специалисты могли бы оказать помощь составителям гербов, используя форму консультаций и рекомендаций. В значительной степени помог реализовать замыслы ученых журнал «Наука и жизнь», на страницах которого публиковались консультации, излагались принципы составления гербов. Обширную аудиторию, жадно внимавшую наставлениям ученых, составили коллекционеры значков с гербами городов. Действуя в рамках собирательских правил, они не останавливались на потреблении продукции мелких фабрик и мастерских, выпускающих значки с эмблемами городов, а старались и сами участвовать в герботворческом процессе. Опыты далеко не всегда оказывались удачными, были обиды и непонимания. Однако разум и любовь к геральдике, как правило, одерживали верх. Многие творцы гербов в городах, а это были в основном местные художники и архитекторы, вкупе с краеведами и преподавателями местных вузов, с уважением отнеслись к советам специалистов.

К середине 1970-х годов городских гербов, которые официально принимались местной властью и чьи рисунки поступили в распоряжение сотрудников Института истории тогдашней АН СССР, насчитывалось уже более сотни. Комплекс гербов дал возможность проанализировать результаты герботворческого процесса, отметить недостатки вновь составляемых гербов, выявить достоинства отдельных образцов.

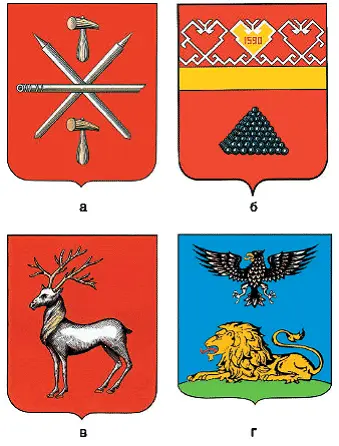

а) Герб г. Тулы. Утвержден Малым советом Тульского городского Совета народных депутатов 6 августа 1992 г., № 21/213, исторический герб города (ранее утвержден 8 марта 1778 г.)

б) Герб г. Ядрина. Утвержден девятой сессией Ядринского городского Совета народных депутатов 28 июня 1989 г. Автор В. Н. Разумов

в) Герб г. Ростова

г) Герб Белгородской области

Одна из газет в статье «Современный городской герб – визитная карточка города» подчеркивала: «Вряд ли можно согласиться с мнением, высказанным в литературе в начале 1970-х годов, о том, что в гербе должно быть непременно отражено прошлое, современность и будущее города. Выполнение этой задачи приводит к усложнению композиции, перенасыщенности герба деталями. Совмещение всех вышеназванных компонентов необязательно в гербе. Герб должен вызвать прежде всего ассоциацию с конкретным городом, только тогда он будет восприниматься как его знак». Но основная масса созданных в то время городских гербов, к сожалению, не отвечала этим требованиям. В глаза бросалось стремление поместить в гербовом щите (без деления последнего) как можно больше фигур, что крайне усложняло эмблему и лишало ее знаковости, присущей гербу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: