Издательство «Азбука» - Мы – славяне!

- Название:Мы – славяне!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука-классика

- Год:2009

- Город:СПб

- ISBN:978-5-395-00028-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Издательство «Азбука» - Мы – славяне! краткое содержание

Мария Семёнова – автор знаменитого романа «Волкодав» и множества других исторических и приключенческих книг – увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. Это не научная книга в том понимании, какое обычно содержит в себе любое серьёзное исследование, а живое и очень пристрастное повествование автора, открывшего для себя удивительный мир Древней Руси с его верованиями, обрядами, обычаями, бытом… Читатели совершат интереснейший экскурс в прошлое нашей Родины, узнают о жизни своих далёких предков, о том, кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, каким оружием владели. Без преувеличения книгу Марии Семёновой можно назвать малой энциклопедией древних славян. Издание содержит более 300 иллюстраций, созданных на основе этнографического материала.

Мы – славяне! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации (об этом подробнее см. в главе «Взросление»).

Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда «детей» в разряд «молодёжи», многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в ХIХ (!) веке в некоторых областях России, Украины, Белоруссии вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде – рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре.

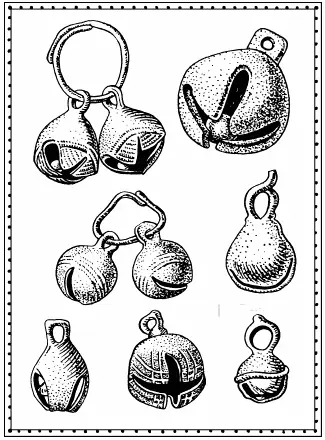

Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду. Учёные пока не располагают точными данными, но следует думать, что ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка (как, впрочем, и всё, что называется теперь «украшениями») обладала в древности оберегающим смыслом. О вышивке мы ещё поговорим, а вот металлических украшений, которыми, как мы увидим, был так богат «взрослый» девичий и женский наряд, в могилах девочек не найдено. Археологами обнаружены только ниточки бус, тонкие проволочные колечки, которые вплетались в волосы, да подвески-бубенчики, сделанные из меди или бронзы, редко – из серебра. Чаще всего их носили у пояса, иногда – по нескольку штук слева и справа, привешивая на длинную нитку, шнурок или ремешок таким образом, чтобы при каждом движении слышался звон. Современному человеку покажется, что это была забава, своего рода погремушка, а может быть, дополнительный способ присмотреть за ребёнком. Всё так, но для древних людей бубенец был в первую очередь одной из эмблем Бога Грозы, звон подвески должен был отпугивать всякую нечисть…

Так одевались дети славянского простонародья. У высших социальных слоёв обычаи были несколько иными. И дело даже не в том, что боярские дети были наряжены богаче крестьянских. На миниатюре из книги ХI века маленький княжич одет совершенно как взрослый, разве что без некоторых знаков княжеского достоинства. Следует предположить, что над «княжатами» обряды инициации совершались значительно раньше, чем над детьми простого народа. Ведь в случае гибели отца сыну, невзирая на малолетство, предстояло занять княжеский стол. А что если художник, работая над парадным портретом семьи великого князя, решил изобразить именно будущего правителя, а не просто ребёнка и не счёл возможным рисовать его в одежде непосвящённого? Трудно сказать.

Рубаха

Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» – «кусок, отрез, обрывок ткани» – и родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоёв населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» – ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже ХIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. Как уже говорилось (см. раздел «Ткачество»), на Руси её называли «зендень».

Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка – из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в ХIII веке.

Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

Отдельно о вороте…

Рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу – удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» – затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.

По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии. Эта тема поистине необъятна, ей посвящено огромное количество научных трудов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: