БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АС)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (АС)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АС) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (АС) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Основная характеристика А. — фокусное расстояние объектива или зеркала и входное отверстие инструмента. Для фотографирования звёзд на больших участках неба, метеоров, искусственных спутников Земли, комет и малых планет применяют короткофокусные широкоугольные А. с фокусным расстоянием меньше 1 м, покрывающие на небе несколько десятков и более квадратных градусов. Для более точных измерений положений звёзд и планет, а также собственных движений звёзд применяют А. с фокусным расстоянием в несколько м, таковы т. н. нормальный А. (фокусное расстояние 3,5 м ), зонный А. (2,0 м ) . Самые длиннофокусные А. (10—15 м ) применяют для высокоточных работ по определению звёздных параллаксов и измерениям двойных звёзд. Основное преимущество зеркальных А. — их большая светосила, благодаря которой они дают возможность при сравнительно коротких выдержках получать снимки очень слабых объектов, в частности удаляющихся от Земли космических зондов.

А. Н. Дейч.

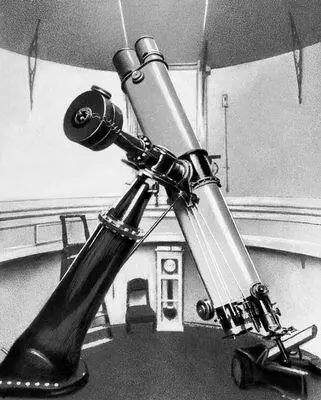

Нормальный астрограф Пулковской обсерватории.

Астродатчик

Астрода'тчик,бортовой прибор летательного аппарата или судна, фиксирующий направление на какую-либо звезду или значительно удалённую планету. Выполняется в виде миниатюрного телескопа с чувствительными фотоприёмниками и другими вспомогательными устройствами, позволяющими регистрировать отклонения оптической оси телескопа от направления на звезду. А. применяют при решении задач астрономической навигации.

Астродинамика

Астродина'мика(от астро… и динамика ) , наиболее употребительное название раздела небесной механики, посвященного изучению движения искусственных небесных тел — искусственных спутников Земли (ИСЗ), искусственных спутников Луны (ИСЛ), автоматических межпланетных станций и др.; А. стала интенсивно развиваться после запуска в СССР первого ИСЗ (1957). В литературе встречаются также термины «космодинамика», «небесная баллистика», «механика космического полёта».

А. возникла как ветвь классической небесной механики, изучающей движение естественных небесных тел или тел гипотетических, рассматриваемых в рамках тех или иных астрономических гипотез. Её специфика состоит прежде всего в том, что (в отличие от классической небесной механики, ограничивающейся, за редким исключением, учётом взаимного притяжения между небесными телами по Ньютона закону тяготения ) в задачах А. приходится, как правило, учитывать дополнительно другие силы: сопротивление земной атмосферы, давление солнечного излучения, магнитное поле Земли; космические аппараты могут быть управляемы с помощью реактивных двигателей, устанавливаемых на их борту и включаемых автоматически или по команде с Земли. А. базируется на математическом исследовании уравнений (представляющих собой обыкновенные дифференциальные уравнения) движения искусственных небесных тел и частично пользуется методами, развитыми ранее в классической небесной механике. Вместе с тем, поскольку «набор» сил, учитываемых в задачах А., более широк, уравнения движения часто гораздо более сложны, чем в классической небесной механике; при их составлении опираются на достижения аналитической механики, аэродинамики, теории автоматического управления и т.д., а для их решения и анализа разрабатываются также новые методы. Широко применяются численные методы расчёта орбит (см. Орбиты небесных тел ) с помощью электронных вычислительных машин. Кроме того, в А. возникает ряд специфических задач, не встречавшихся в классической небесной механике. К таким задачам относится проектирование орбит, заключающееся в определении условий запуска и программы управления, нужных для того, чтобы фактическое движение искусственного небесного тела обладало заранее заданными свойствами. При этом необходимо также учитывать требование экономичности запуска и управления с точки зрения энергетических затрат (расхода ракетного горючего).

Запуск искусственного небесного тела производится обычно с помощью многоступенчатой ракеты. Со старта ракета движется некоторое время за счёт тяги реактивных двигателей. Это — активный участок траектории ракеты, на котором будущее искусственное небесное тело является частью автоматически управляемого реактивного летательного аппарата. В момент окончания работы реактивных двигателей последней ступени ракеты запускаемый космический аппарат от неё обычно отделяется и превращается в искусственное небесное тело, пассивно движущееся по орбите (первоначальной) относительно Земли за счёт энергии, приобретённой на активном участке. Этот момент считают моментом выхода искусственного небесного тела на орбиту. Свойства его дальнейшего движения целиком определяются положением и скоростью в этот момент (называемыми начальными) и действующими на него пассивными и активными (управляющими) силами. Это движение может быть анализировано и рассчитано на основании уравнений движения. Расчёт начальных положения и скорости искусственного небесного тела, соответствующих выбранной заранее первоначальной орбите, — одна из задач проектирования орбит. Кроме того, поскольку практически невозможно обеспечить абсолютную точность автоматического управления движением на расчётном активном участке траектории, возникает задача оценки допустимых погрешностей положения и скорости в конце активного участка, не приводящих к нежелательным отклонениям от заданной первоначальной орбиты.

При проектировании орбит весьма важны задачи о переходе искусственного небесного тела с одной орбиты на другую, т.к. часто или невозможно, или энергетически невыгодно осуществить запуск сразу на орбиту, отвечающую поставленной цели исследования. Могут ставиться задачи как о сравнительно небольшом исправлении (коррекции) орбит, так и о переходе на совершенно другую орбиту. С такими задачами сталкиваются, например, при осуществлении межпланетных перелётов, запуске ИСЛ или при запуске ИСЗ на стационарную орбиту вокруг Земли (см. Орбиты искусственных космических объектов ) . Эти задачи относятся к управляемым искусственным небесным телам, причём управление может осуществляться с помощью реактивных двигателей, включаемых или кратковременно в определённые моменты (тогда космический аппарат испытывает действие почти мгновенного толчка, импульса, сообщающего дополнительную скорость), или же на достаточно длительное время (тогда создаётся постоянно действующая дополнительная тяга).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: