БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (БИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (БИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (БИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (БИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.; Физиология человека, М., 1966; Гальвани Л. и Вольта А., Избр. работы о животном электричестве, М. — Л., 1937; Ходжкин А., Нервный импульс, пер. с англ., М., 1965; Экклс Дж., Физиология нервных клеток, пер. с англ., М., 1959; его же, Физиология синапсов, М., 1966; Катц Б., Нерв, мышца и синапс, пер. с англ., М., 1968; Ходоров Б. И., Проблема возбудимости, Л., 1969.

Б. И. Ходоров.

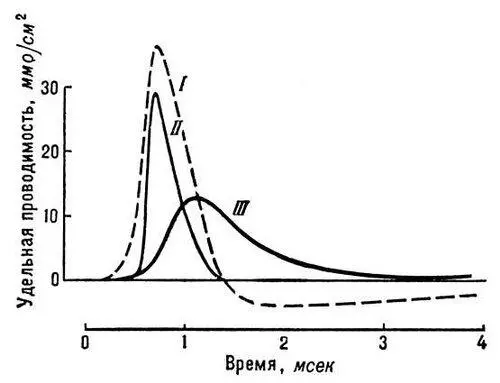

Рис. 3. Изменения натриевой и калиевой проводимости мембраны нервного волокна во время генерации потенциала действия (I). Изменения проводимости пропорциональны изменениям проницаемости для Na +(II) и К +(III).

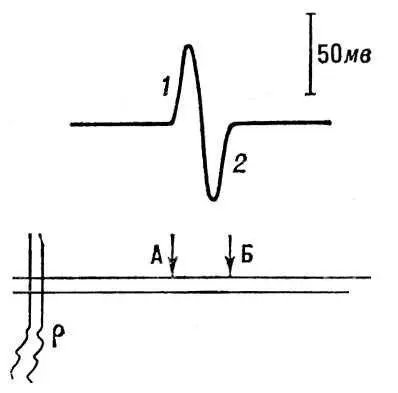

Рис. 4. Регистрация распространения потенциала действия вдоль нервного волокна. А, Б — внеклеточные электроды; р — раздражающие электроды. Вверху — отклонение луча осциллографа под влиянием волны возбуждения; 1 — волна возбуждения под электродом А; 2 — под электродом Б.

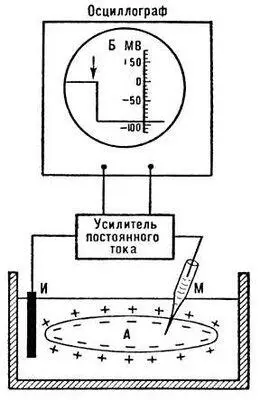

Рис. 1. Схема измерений мембранного потенциала покоя с помощью внутриклеточного стеклянного микроэлектрода (М). Второй электрод (И) помещен в омывающую клетку жидкость.

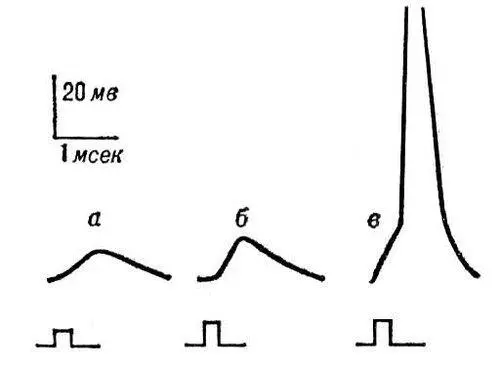

Рис. 6. Генераторные потенциалы: увеличение амплитуды при усилении раздражения рецептора (а — в). При достижении порогового значения (в) генераторный потенциал вызвал в чувствительном нервном волокне потенциал действия.

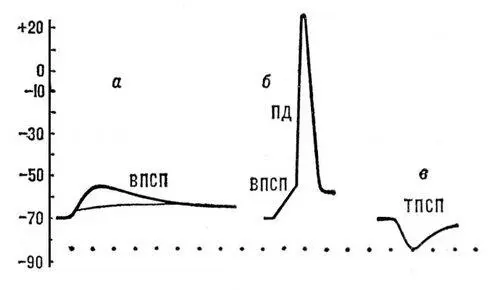

Рис. 5. Постсинаптические потенциалы: а — подпороговые ВПСП, возникающие в нервной клетке в ответ на раздражения соответствующих нервных волокон; б — ВПСП, достигший порогового значения, достаточного для возникновения ПД; в — ТПСП, вызванный раздражением тормозных нервных волокон.

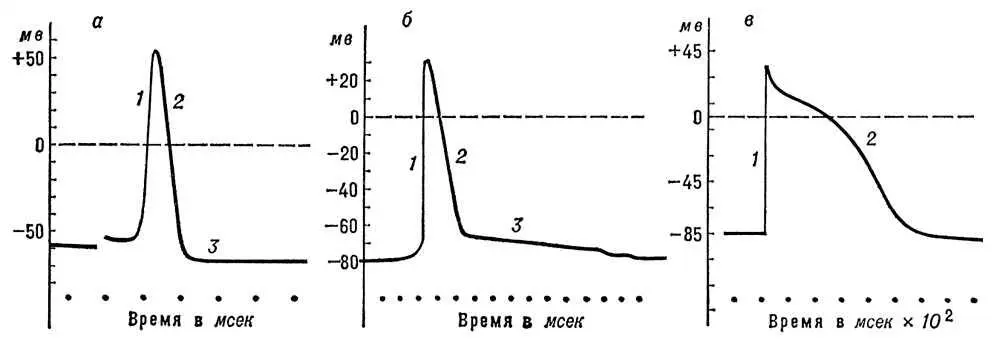

Рис. 2. Потенциалы действия, зарегистрированные с помощью внутриклеточных микроэлектродов: а — гигантского аксона кальмара; б — скелетного мышечного волокна; в — волокна мышцы сердца собаки; 1 — восходящая фаза ПД; 2 — нисходящая фаза; 3 — следовая гиперполяризация (а) и следовая деполяризация (б).

Биоэлектрические явления

Биоэлектри'ческие явле'ния,см. Биоэлектрические потенциалы .

Биоэнергетика

Биоэнерге'тика,биологическая энергетика, изучает механизмы преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов. Иначе говоря, Б. рассматривает явления жизнедеятельности в их энергетическом аспекте. Методы и подходы к изучаемым явлениям, применяемые в Б., — физико-химические, объекты и задачи — биологические. Т. о., Б. стоит на стыке этих наук и является частью молекулярной биологии , биофизики и биохимии .

Началом Б. можно считать работы немецкого врача Ю. Р. Майера , открывшего закон сохранения и превращения энергии (1841) на основе исследования энергетических процессов в организме человека. Суммарное изучение процессов, являющихся источниками энергии для живых организмов (см. Дыхание , Брожение ), и энергетического баланса организма, его изменений при различных условиях (покой, труд разной интенсивности, окружающая температура) долгое время являлось основным содержанием Б. (см. Основной обмен , Теплоотдача , Теплопродукция ). В середине 20 в., в связи с общим направлением развития биологических наук, центральное место в Б. заняли исследования механизма преобразования энергии в живых организмах.

Все исследования в области Б. основываются на единственно научной точке зрения, согласно которой к явлениям жизни полностью применимы законы физики и химии, а к превращениям энергии в организме — основные начала термодинамики . Однако сложность и специфичность биологических структур и реализующихся в них процессов обусловливают ряд глубоких различий между Б. и энергетикой неорганического мира, в частности технической энергетикой. Первая фундаментальная особенность Б. заключается в том, что организмы — открытые системы , функционирующие лишь в условиях постоянного обмена веществом и энергией с окружающей средой. Термодинамика таких систем существенно отличается от классической. Основополагающее для классической термодинамики понятие о равновесных состояниях заменяется представлением о стационарных состояниях; второе начало термодинамики (принцип возрастания энтропии ) получает иную формулировку в виде Пригожина теоремы . Вторая важнейшая особенность Б. связана с тем, что процессы в клетках протекают в условиях отсутствия перепадов температуры, давления и объёма; в силу этого переход теплоты в работу в организме невозможен и тепловыделение представляет невозвратимую потерю энергии. Поэтому в ходе эволюции организмы выработали ряд специфических механизмов прямого преобразования одной формы свободной энергии в другую, минуя её переход в тепло. В организме лишь небольшая часть освобождающейся энергии превращается в тепло и теряется. Большая её часть преобразуется в форму свободной химической энергии особых соединений, в которых она чрезвычайно мобильна, т. е. может и при постоянной температуре превращаться в иные формы, в частности совершать работу или использоваться для биосинтезас весьма высоким кпд, достигающим, например при работе мышцы, 30%.

Одним из основных результатов развития Б. в последние десятилетия является установление единообразия энергетических процессов во всём живом мире — от микроорганизмов до человека. Едиными для всего растительного и животного мира оказались и те вещества, в которых энергия аккумулируется в подвижной, биологически усвояемой форме, и процессы, с помощью которых такое аккумулирование осуществляется. Такое же единообразие установлено и в процессах использования аккумулированной в этих веществах энергии. Например, структура сократительных белков и механизм механо-химического эффекта (т. е. превращения химической энергии в работу) в основном одни и те же при движении жгутиков у простейших, опускании листиков мимозы или при сложнейших движениях птиц, млекопитающих и человека. Подобное единообразие характерно не только для явлений, изучаемых Б., но и для других присущих всему живому функций: хранения и передачи наследственной информации, основных путей биосинтеза, механизма ферментативных реакций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: