БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ВЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ВЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 8. Схема крутильных (торзионных) весов: 1 — спиральные пружины; 2 — рычаг для помещения нагрузки; 3 — магнитный ускоритель; 4 — стрелка; 5 — шкала.

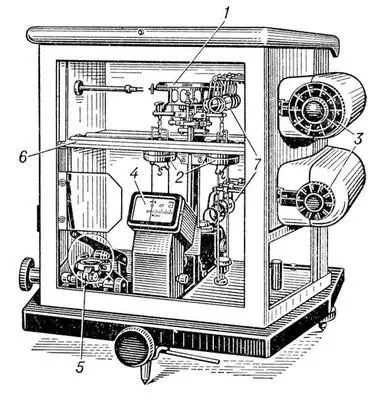

Рис. 4. Равноплечные двухчашечные микроаналитические весы (предельная нагрузка 20 г ): 1 — коромысло; 2 — воздушные успокоители; 3 — механизмы наложения встроенных гирь (от 1 до 999 мг ); 4 — экран, на который проектируется шкала отсчёта; 5 — манипулятор, выдвигающий чашку весов в окошко; 6 — перегородка, защищающая коромысло от температурных влияний и воздушных потоков; 7 — встроенные гири, имеющие вид колец.

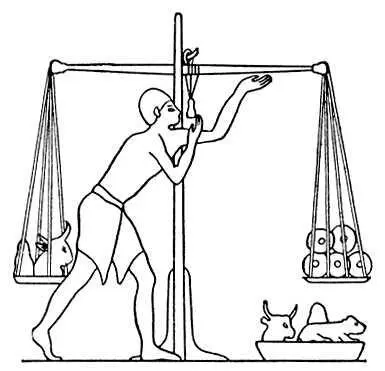

Рис. 1. Древнеегипетские рычажные весы (гирям придавалась форма животных).

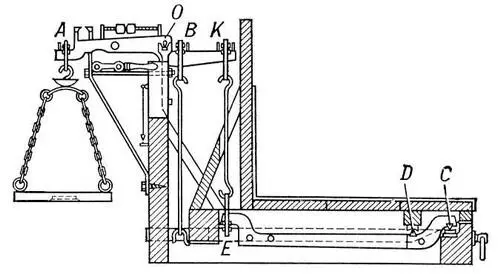

Рис. 2. Схема десятичных весов системы Квинтенца. АОК — рычаг 1-го рода, EDC — рычаг 2-го рода. Гири уравновешивают в 10 раз большую нагрузку при следующих условиях: ОА : ОВ = 10 : 1; CE : CD = OK : OB.

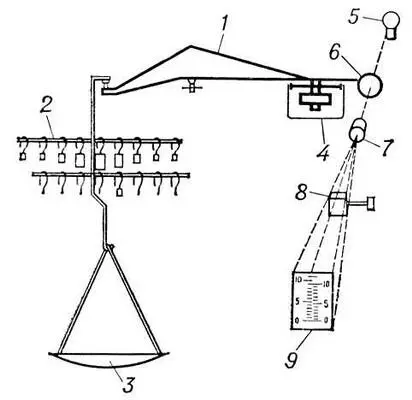

Рис. 5. Схема одноплечных аналитических весов: 1 — коромысло; 2 — встроенные гири; 3 — грузоприёмная чашка; 4 — противовес и успокоитель; 5 — источник света; 6 — проекционная шкала; 7 — объектив; 8 — устройство для коррекции нуля; 9 — экран.

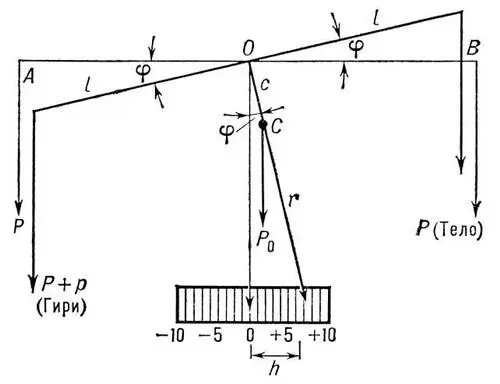

Рис. 3. Схема равноплечных рычажных весов: О — точка опоры коромысла AB; С и P 0— центр тяжести и вес коромысла со стрелкой; ОС = с — расстояние между точкой опоры и центром тяжести коромысла; Р — вес тела; р — перегрузок, уравновешиваемый смещением центра тяжести коромысла; l — плечо коромысла; r — длина стрелки; h — отклонение стрелки.

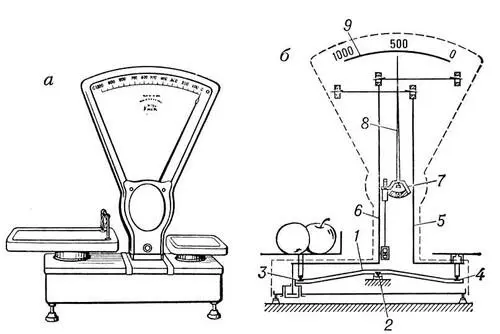

Рис. 7. Настольные циферблатные (торговые) весы (а — общий вид, б — схема): 1 — основной равноплечный рычаг; 2 — опорная призма; 3—4 — грузоприемные призмы; 5—6 — стойки для предотвращения опрокидывания чашек; 7 — квадрант; 8 — стрелка; 9 — шкала.

Весь

Весь,

1) прибалтийско-финское племя. По летописи, обитало в районе Белого озера; по данным топонимики, занимало территорию от восточного Приладожья до Белозерья. Есть основания предполагать, что арабским географам 10—14 вв. В. была известна как народ вису, живший к С. от Болгарии Волжско-Камской, по соседству с югрой. Болгарские купцы торговали с В., вывозя меха в обмен на металлические изделия. Белозерская группа В. уже с 9 в. вошла в состав Киевской Руси. Постепенно часть В. обрусела. Потомками В. являются современные вепсы и, видимо, карелы-людики.

Поселения и могильники В. почти не изучены; раскапывались лишь курганы 9—13 вв. в восточном Приладожье.

2) Название небольшого сельского поселения у некоторых славянских народов; бытует до сих пор.

Лит.: Пименов В. В., Вепсы. Очерки этнической истории и генезиса культуры, М. — Л., 1965.

Весьегонск

Весьего'нск,город, центр Весьегонского района Калининской области РСФСР. Конечная ж.-д. станция ветки от линии Сонково — Ленинград. Пристань на западном берегу Рыбинского водохранилища. 8 тыс. жителей (1968). Сплавляемый по р. Молога лес перерабатывается на деревообрабатывающем комбинате. Имеются винный завод (60% вин — из клюквы), рыбозавод, льнопрядильная фабрика, леспромхоз. Строится (1971) машиностроительный завод. Город основан в 1776.

Ветар

Ве'тар(Wetar), главный остров архипелага Барат-Дая в группе Малых Зондских островов в Индонезии, к С. от острова Тимор. Площадь около 3,9 тыс. км 2. Горы высотой до 1412 м. Субэкваториальный климат; осадков около 2000 мм в год. Тропические леса и кустарники. Плантации кокосовой пальмы и др. тропических культур.

Ветвистоусые рачки

Ветвистоу'сые рачки'(Cladocera), подотряд жаброногих ракообразных. Имеют пару больших вторых антенн, состоящих из двух ветвей и служащих органами движения (отсюда название). Туловище покрыто двустворчатой хитиновой раковиной. Для В. р. характерна смена полового и девственного размножения — партеногенеза. Длина от 0,25 до 10 мм. Около 380 видов; преимущественно пресноводные животные, населяющие разнообразные водоёмы, от мелких луж до больших озёр; очень немногие обитают в морях. В. р. служат пищей многих рыб (корюшки, ряпушки, уклейки, некоторых видов сигов и др.). Некоторые В. р. (дафнии) используются в качестве искусственно разводимого корма для рыбозаводов и аквариумов. В. р. — хорошие индикаторы загрязнённости воды: большинство В. р. обитает в практически чистых или слабо загрязнённых водоёмах.

Ветвление

Ветвле'ниеу растений. Различают две первоначальные формы В. — дихотомическое и моноподиальное. При дихотомическом, или вильчатом, В. точка роста делится на 2 новые точки роста, обычно дающие почти одинаковые по длине и толщине ветви 2-го порядка, которые, в свою очередь, могут делиться на ветви 3-го порядка и т.д. Такое В. характерно для многих водорослей, некоторых грибов, плаунов, печёночных мхов и др. растений. При моноподиальном В. рост главной оси не прекращается и на ней ниже вершины образуются обычно менее развитые ветви 2-го порядка, которые также могут делиться на ветви 3-го порядка и т.д. Этот тип В. свойствен ели, сосне и др. хвойным деревьям, многим травянистым растениям, лиственным мхам и др. Ложнодихотомическое В. возникает из моноподиального: рост главной оси прекращается, ниже её вершины развиваются 2 почти одинаковые супротивные ветви 2-го порядка, перерастающие главную ось. Это наблюдается у сирени (под соцветиями), конского каштана, омелы. Симнодиальное В. может возникнуть как из дихотомического, так и из моноподиального. В первом случае одна из ветвей развивается сильнее, принимая направление и внешний вид главной оси, а другая, слабее развитая, становится похожей на ветвь следующего порядка. Такое В. наблюдается, например, у селагинеллы. Во втором случае (более распространённом) рост главной оси прекращается, а её место занимает ближайшая от вершины боковая ветвь. Такая замена может повторяться многократно. Симподиальное В. широко распространено у цветковых растений, оно присуще плодовым деревьям и кустарникам, липе, лещине, иве, берёзе, осине, корневищам злаков и др. В. определяет внешний облик, или габитус, растения и используется в систематике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: