БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ВЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ВЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

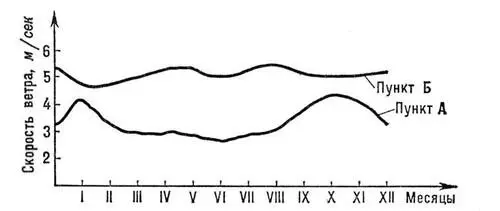

Рис. 1. Сезонная изменчивость скоростей ветра.

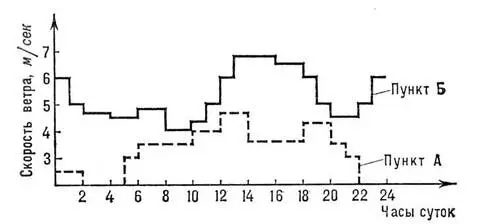

Рис. 2. Суточное изменение скоростей ветра.

Ветроэнергетическая установка

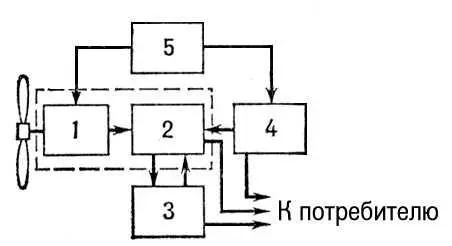

Ветроэнергети'ческая устано'вка,комплекс технических устройств для преобразования кинетической энергии ветрового потока в какой-либо др. вид энергии. В. у. (см. блок-схему, рис. 1 ) состоит из ветроагрегата (ветродвигатель 1 в комплекте с одной или несколькими рабочими машинами 2 ) ( рис. 2 ), аккумулирующего или резервирующего устройства 3, в ряде случаев дублирующего неветрового двигателя 4 и систем 5 автоматического управления и регулирования режимов работы.

В качестве аккумулирующего устройства часто применяют наполняемую водой ёмкость или батареи электрохимических аккумуляторов; для кратковременного запаса энергии и выравнивания потребляемой мощности при небольших изменениях скорости ветра — инерционные аккумуляторы. Дублирующий двигатель (обычно двигатель внутреннего сгорания) используют в периоды безветрия и в тех случаях, когда из-за снижения скорости ветра мощность, развиваемая ветродвигателем, становится ниже номинальной либо недостаточна для питания электроэнергией всей присоединённой нагрузки.

Системы автоматического управления и регулирования служат для включения и выключения ветродвигателя (в зависимости от режимов ветра и нагрузки, степени заполнения водой емкости или заряда аккумулятора), для контроля за работой главных элементов В. у., согласования режимов совместной или параллельной работы ветряного и теплового двигателей и др.

Различают В. у. специального назначения (насосные, или водоподъёмные, электрические зарядные, мельничные, опреснительные и т.п.) и комплексного применения (ветросиловые и ветроэлектрические). В силовых В. у. от механической трансмиссии ветродвигателя приводятся в движение исполнительные машины, в электрических В. у. вырабатываемая электроэнергия передаётся на электродвигатель исполнительной машины. В зависимости от типа и характеристик ветродвигателей и рабочих машин В. у. могут быть тихоходными, средней быстроходности и быстроходными. Установленная (расчётная) мощность В. у. зависит, главным образом, от диаметра ветроколеса и значения расчётной скорости ветра. Известны В. у. мощностью от 100 вт до 1000 квт. В отличие от др. энергетических установок, В. у. работает с постоянно изменяющимися в широких пределах мощностью и частотой вращения ветроколеса. См. также Ветроэнергетика.

Лит.: Фатеев Е. М., Ветродвигатели и ветроустановки, 2 изд., М., 1957: его же, Ветросиловые установки, М., 1959; Шефтер Я. И. и Рождественский И. В., Ветронасосные и ветроэлектрические агрегаты, М., 1967.

Я. И. Шефтер.

Рис. 2. Ветроагрегат «Буран» с ленточным водоподъёмником и электрическим генератором.

Рис. 1. Блок-схема ветроэнергетической установки: 1 — ветродвигатель; 2 — рабочая машина; 3 — аккумулирующее или резервирующее устройство; 4 — дублирующий двигатель; 5 — системы автоматического управления и регулирования режимов работы. Пунктиром обведены узлы, составляющие ветроагрегат.

Ветроэнергетический кадастр

Ветроэнергети'ческий када'стр,система учёта (свод данных) ветроэнергетических ресурсов, представляющая собой совокупность объективных и необходимых количеств, сведений, характеризующих режимы скоростей ветра в той или иной местности. На основании этой системы можно судить о производительности и режиме работы ветроэнергетических агрегатов. Сведения о повторяемости мгновенных и средних скоростей ветра, длительности возможных затиший представляют в виде статистических закономерностей, а также в табличной или графической форме, пользуясь для этого материалами многолетних наблюдений на метеостанциях, публикуемыми в справочниках по климату СССР, а также данными специальных анеморазведок. Данные В. к. служат основой расчётов, проводимых в ветроэнергетике. Для наиболее полного математического описания изменений интенсивности ветра во времени пользуются моделью случайного процесса, учитывающей как тенденции сезонной изменчивости общего уровня скоростей ветра, так и их случайные вариации.

Лит.: Константинов В. А., К вопросу о ветроэнергетическом кадастре СССР, в сборнике: Энергетические ресурсы СССР, т. 2, М., 1938; Красовский Н. В., Энергетические ресурсы ветра, в кн.: Атлас энергетических ресурсов СССР, т. 1, ч. 3, М., 1935; Методы разработки ветроэнергетического кадастра, Сб. ст., М., 1963; Гриневич Г. А., Опыт разработки элементов малого ветроэнергетического кадастра Средней Азии и Казахстана, Таш., 1952; Исследования характеристик режима возобновляющихся источников энергии — воды, ветра и солнца, Таш., 1963.

Г. А. Гриневич.

Ветры местные

Ве'тры ме'стные,ветры в ограниченных районах, выделяющиеся своей скоростью, повторяемостью, направлением или др. особенностями. Под этим общим названием объединяются ветры различного происхождения: 1) местные циркуляции, независимые от воздушных течений общей циркуляции атмосферы и связанные с особенностями в нагревании земной поверхности: бризы в прибрежных районах морей и больших озёр и горно-долинные ветры в горах, меняющие направление дважды в сутки; ледниковые ветры, — постоянно дующие вниз по склонам ледниковых долин. 2) Ветры, связанные с течениями общей циркуляции атмосферы, проходящими над горным массивом. На подветренных склонах гор воздушное течение получает нисходящую составляющую скорости и усиливается; создаётся ветер типа фёна, боры, сармы и т.п. Такие ветры приводят к характерным изменениям в общем режиме погоды (потепление и падение влажности при фёне, похолодание при боре и пр.). 3) Ветры, связанные с течениями общей циркуляции атмосферы, но без нисходящей составляющей, а топографически усиленные в данном районе: афганец, урсатьевский ветер в Средней Азии, каньонный ветер в Северной Америке, косава на Балканском полуострове и др. 4) Ветры, связанные с течениями общей циркуляции атмосферы, даже не усиленные в данном районе, но создающие в нём особый практически важный режим погоды, приносящие потепление или похолодание, песчаную пыль или влагу, вызывающие сильные метели и т.п.: суховей на Ю. Европейской части СССР, сирокко в Средиземноморье, хамсин в Египте, харматтан в Западной Африке, пурга в Северной и Центральной Азии, блиццард в Северной Америке, памперо в Аргентине и др. 5) К местным ветрам можно отнести и многочисленные пыльные вихри, шквалы, пыльные и песчаные бури и др., связанные с неустойчивой стратификацией атмосферы при сильном нагревании воздуха снизу или притоке холодного воздуха в высоких слоях. Название В. м. весьма многочисленны и указывают чаще всего на их преобладающее направление или на географический район, где они наблюдаются.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: