БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВЫ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ВЫ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВЫ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ВЫ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такие устройства очень хорошо сочетаются с газонаполненными кабельными линиями, применение их перспективно, особенно в густонаселённых районах.

Другая важнейшая проблема В. н. т. — исследование коронного разряда на проводах воздушных линий электропередачи, который сопровождается потерями энергии и высокочастотным излучением, создающим помехи радиоприёму вблизи линии. Так как интенсивность коронного разряда определяется величиной напряжённости электрического поля на поверхности проводов, потери на корону и радиопомехи уменьшаются при увеличении диаметра провода. С этой же целью часто применяют вместо одиночных так называемые расщеплённые провода. На линиях с напряжением от 330 до 750 кв применяют расщеплённые провода, состоящие соответственно из 2, 3 и 4 отдельных проводников, находящихся друг от друга на расстоянии до 50 см . На линиях 1100—1200 кв переменного тока, по-видимому, будут применять расщеплённые провода, состоящие из 6 или 8 отдельных проводников, разнесённых на значительное расстояние для уменьшения волнового сопротивления линии и увеличения её пропускной способности.

При постоянном токе потери на корону и уровень радиопомех существенно ниже, чем при переменном, и в этом заключается одно из преимуществ линий передачи постоянного тока. Однако основное их преимущество — в возможности связи несинхронно работающих электрических систем, благодаря чему отпадает проблема устойчивости; дальность передачи электроэнергии при постоянном напряжении ограничивается только экономическими соображениями. Поэтому первая в Советском Союзе сверхдальняя линия электропередачи Экибастуз — Центр проектируется на постоянном токе напряжением 1500 кв (±750 кв относительно земли). Главная трудность освоения электропередачи постоянного тока связана с созданием выпрямителей и инверторов, при изготовлении которых применяют мощные управляемые полупроводниковые приборы или дуговые вентили. В перспективе линии постоянного тока создадут основной костяк Единой высоковольтной сети СССР.

Важным разделом В. н. т. является разработка установок высокого напряжения, предназначенных для испытания изоляции и для других целей. В качестве источника переменного напряжения промышленной частоты (50 гц ) служат испытательные трансформаторы, часто соединяемые в каскады. Каскадные трансформаторы изготовляют на напряжение до 3000 кв . Высокое постоянное напряжение (до 6000 кв ) получают с помощью электростатистических генераторов или последовательно соединённых выпрямителей, для которых обычно применяют высоковольтные полупроводниковые диоды. Для имитации грозовых перенапряжений разработаны генераторы импульсных напряжений (ГИН), генерирующие импульсные напряжения с амплитудой до 10 Мв . В 60-е гг. широкое распространение получили также генераторы волн внутренних перенапряжений (ГВП), которые дают импульс напряжения длительностью до 0,01 сек . Генераторы импульсных токов (ГИТ) при умеренном напряжении (до 200 кв ) и амплитуде импульсов тока до нескольких миллионов ампер вначале применялись для испытания заземлителей и грозозащитных разрядников. В дальнейшем область применения ГИТ (их часто называют ёмкостными накопителями энергии) значительно расширилась: их применяют при магнитно-импульсной обработке металлов, в установках, использующих электрогидравлический эффект, в контурах накачки лазеров, для получения высокотемпературной плазмы и других целей. Разновидность ГИТ (так называемый контур Горева) применяют для испытания выключателей на отключающую способность. Высокие напряжения повышенной частоты получают на ламповых генераторах или трансформаторах Тесла.

Создание испытательных установок высокого напряжения потребовало также разработки специальной измерительной аппаратуры. Простейшим прибором для измерения высоких напряжений служит шаровой разрядник . Высокие напряжения измеряют также с помощью электростатических и роторных (вращающихся) вольтметров, а импульсные напряжения — электронными осциллографами с делителями напряжения на входе. Большие импульсные токи обычно измеряют электронными осциллографами, на пластины которых подаётся напряжение от шунтов или воздушных трансформаторов (пояс Роговского), включаемых последовательно в цепь тока. При высоковольтных измерениях необходимо считаться с сильными электромагнитными полями, искажающими результаты измерений. Для устранения этих искажений измерительные приборы и подводящие провода тщательно экранируют, применяют заземляющие устройства и другие меры для уменьшения паразитных индуктивностей и ёмкостей. Для измерения напряжений и токов в действующих электрических системах разработаны регистрирующие приборы типа автоматических осциллографов или пиковых вольтметров, массовое использование которых позволяет получить достаточно надёжный статистический материал о перенапряжениях и токах молнии.

Одним из самостоятельных разделов В. н. т. является так называемая электронно-ионная технология, связанная с аэрозолями, частицы которых заряжаются от трения, коронного разряда или другими методами. С помощью сильного электрического поля можно управлять движением заряженных частиц и таким образом осуществлять необходимый технологический процесс (электрогазоочистку, электросмешивание, электросепарирование, электроокраску и др.). Примером использования электронно-ионной технологии могут служить коронные электрофильтры на ТЭС для очистки газа, выходящего из топок паровых котлов, от золы и других взвешенных частиц.

Лит.: Техника высоких напряжений, под ред. Л. И. Сиротинского, ч. 1—3, М. — Л., 1951—59; Разевиг Д. В., Атмосферные перенапряжения на линиях электропередачи, М. — Л., 1959; Высоковольтное испытательное оборудование и измерения, М. — Л., 1960; Бумажномасляная изоляция в высоковольтных конструкциях, М. — Л., 1963; Александров Г. Н., Коронный разряд на линиях электропередачи, М. — Л., 1964; Артемьев Д. Е., Тиходеев Н. Н., Шур С. С., Статистические основы выбора изоляции линий электропередачи высоких классов напряжения, М. — Л., 1965; их же. Координация изоляции линий электропередачи, М. — Л., 1966; Иерусалимов М. Е., Орлов Н. Н., Техника высоких напряжений. К., 1967; Долгинов А. И., Техника высоких напряжений в электроэнергетике, М., 1968; Вайда Д., Исследования повреждений изоляции, М., 1968.

Д. В. Разевиг.

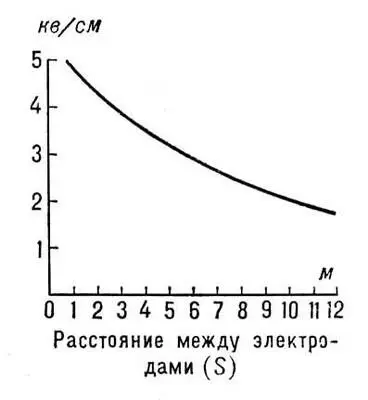

Рис. 2. Удельная электрическая прочность ( кв/см ) промежутка «провод — плоскость» в воздухе при температуре 20°С и давлении 760 мм рт . ст .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: