БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВЫ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ВЫ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ВЫ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ВЫ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Достижения сюжетной В. быстро усваивались и перерабатывались в узорной В. (шитьё парадных костюмов, особенно сложное и изысканное в 17—18 вв.). В преображённом виде новые приёмы выступали как органический элемент народной В., которая вбирала в себя из нового лишь то, что было созвучно её традициям и поддавалось переработке в близком им духе. Так, в Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Дании характерные для народного искусства этих стран узоры стали с 18 в. вышиваться на одежде крестьян гладью «белым по белому», а в скандинавских странах, кроме того, в технике, навеянной английским церковным шитьём 16 в. и сочетавшей шерсть, шёлк, золотые и серебряные нити. Приёмы древнерусского шитья 15—17 вв. золотом и жемчугом на церковных облачениях начинают с 18 в. применяться в В. на праздничном наряде русских крестьянок. Относительное постоянство основного набора мотивов в народной В. не исключало появления в ней новых сюжетов, подсказанных жизнью, и орнаментов, идущих из придворного или религиозного искусства, Но эти новые мотивы довольно скоро трансформировались трактовкой, присущей народному искусству той или иной страны, и органически включались в традиционные композиции. В народной В., обычно ограничивавшейся вначале 1—2 цветами нитей, каждый вновь вводимый цвет подчинялся прежним, отчего народная В. долго удерживала национальное своеобразие цветового строя и, став многоцветной, не впадала в пестроту. Так, в большинстве районов России в народной В. 18 и 19 вв. (преимущественно счётной) доминирует огненно-яркий красный цвет с вкраплениями синего и черного — в смоленской В., в сочетании с белым и синим — в тульской, с зеленым — в калужской, с черным — в тамбовской, с многоцветным дополнением — в каргопольской. В ней наряду с мотивами, восходящими к древним славянским культам (ромб — символ Солнца в В. центральных районов, 3-частные геральдические сцены с матерью-богиней или древом жизни посредине — в В. северных районов), уже в начале 19 в. появляются изображения барсов и орлов, взятые с узоров привозных тканей и включаемые на С. в симметричные 3-частные композиции, а в центральных районах — в ряды 3-полосных фризов. В вологодских В. часто встречаются цветы тюльпана и граната, листья аканта, идущие от тканей 17 в., сцены гулянья, поездок в карете, навеянные лубком; нередко они сочетаются со своеобразно трактованными барочными раковинами и рокайльными завитками; счётная В. постепенно сменяется «свободным» тамбурным швом. В В. южных районов (главным образом в воронежской) со 2-й половины 19 в господствует яркая полихромия; плотное, «ковровое» шитьё поражает тонкой цветовой гармонией и энергией ритмических ударов чёрного. Ряд народных вышивных промыслов возник во 2-й половине 19 в. в результате закрытия монастырских и помещичьих мастерских (мстёрское шитьё белой гладью, торжковское золотое шитьё и др.). Бывшие крепостные мастерицы, усвоившие приёмы и пластический строй В. для верхних слоёв общества, при работе на рынок «от себя» постепенно сближают свои изделия по характеру и духу с народной В. Фигурные композиции приобретают обобщенность и ритмическую строгость симметричных построений, орнамент — плоскостно-силуэтную трактовку.

С развитием фабричного производства во 2-й половине 19 в. народная В. в промышленно развитых странах переживает упадок. Не выдерживая конкуренции с машинной В., она постепенно лишается своих художественных традиций и вырождается в подражание фабричным образцам. Новую жизнь народная В. обрела в СССР и в странах, идущих по социалистическому пути развития, где поддерживаются действующие и возрождаются угасавшие её центры как средоточие высокого мастерства и художественного вкуса, где к работе с объединёнными в производственные комбинаты мастерами привлекаются обученные в вузах художники. Возрождение народной В. благотворно сказалось и на художественном качестве машинной В., например саратовской, в которой осваиваются мотивы белой строчки посёлка Крестцы (Новгородская область), В. Ивановской и Горьковской областей, гладьевой В. Мстёры. В свою очередь в народной В. всё чаще встречается сочетание ручных и машинных приёмов работы. Этот процесс взаимовлияния и сближения народной и фабричной В. характерен и для других советских республик, а также для некоторых социалистических стран (ГДР, Венгрия, Польша, Чехословакия).

В. является также одним из самых распространённых и популярных видов самодеятельного искусства и домашнего рукоделия.

Лит.: Фалеева В. А., Русская народная вышивка [в. 1]. Древнейший тип, Л., 1949; Работнова И. П., Яковлева В. Я., Русская народная вышивка, М., 1957; Верховская А. С., Западноевропейская вышивка XII—XIX веков в Эрмитаже, Л., 1961; Русское декоративное искусство, т. 1, М., 1962, с. 461—480 (библ. на c. 493); Dillmont T. de, Encyclopedia of needlework, Mulhouse (Alsace), 1890; Schuette М., Müller-Christensen S., A pictorial history of embroidery, N. Y., 1964.

И. М. Глозман.

Вышивка. Древнеперуанская мантия из некрополя в Паракасе (фрагмент). Первые вв. н.э. Национальный музей антропологии и археологии. Лима.

Вышивка. М. Н. Гумилевская. Полотенце. Цветная перевить. 1961. Музей народного искусства, Москва.

Чилийская узорная вышивка.

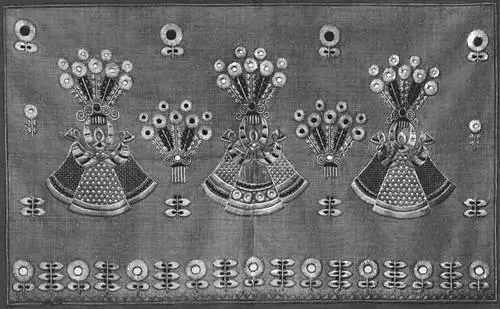

Индийская узорная вышивка.

Русская узорная вышивка.

Вышивка. Т. М. Дмитриева-Шульпина. Коврик. Мстёрская гладь. 1969. Музей народного искусства, Москва.

Испанская узорная вышивка.

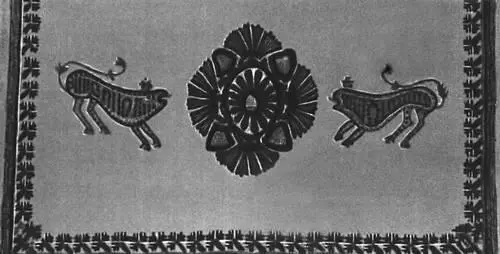

Узбекская узорная вышивка.

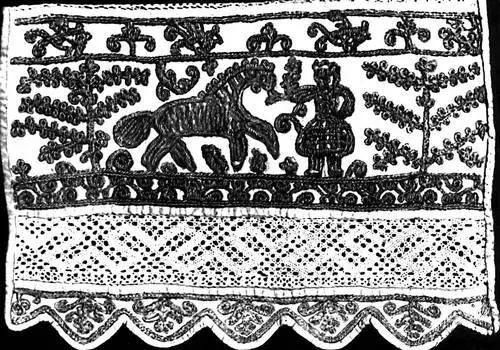

Вышивка. Полотенце из Новгородской губернии. Тамбур по холсту. Середина 19 в. Музей народного искусства, Москва.

Турецкая узорная вышивка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: