БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ГИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ГИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ГИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В. Н. Сойфер.

Гипостаз (в медицине)

Гипоста'з(от гипо... и греч. stásis — застой), скопление крови в капиллярной сети нижележащих частей тела и отдельных органов. Прижизненный Г. обусловлен сердечной недостаточностью и развивается вследствие венозного застоя. Г. в лёгких возникает при вынужденном длительном положении ослабленного больного на спине. При этом ухудшается кровообращение в лёгочном круге, увеличивается кислородное голодание, часто развивается гипостатическая пневмония. Агональный Г. наблюдается при длительном умирании по мере ослабления деятельности сердца. Трупный Г. выявляется через 3—6 ч после смерти в виде фиолетовых или темно-багровых пятен на коже нижележащих частей трупа вследствие отекания крови. Время появления и интенсивность этих пятен имеют значение в судебно-медицинской практике для выяснения времени и механизма смерти.

Л. Е. Маневич.

Гипостиль

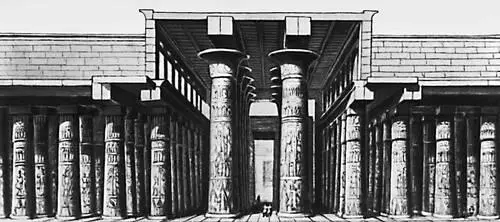

Гипости'ль(от греч. hypóstylos — поддерживаемый колоннами), обширное крытое помещение (зал храма или дворца), потолок которого опирается на многочисленные, часто поставленные колонны. Г., или гипостильные залы, были распространены в архитектуре народов Древнего Востока (Египет, Иран).

Гипостильный зал храма Амона-Ра в Карнаке. 14—12 вв. до н. э. Реконструкция.

Гипосульфит

Гипосульфи'т, бытующее название тиосульфата натрия Na 2SO 3.

Гипотаксис

Гипота'ксис(от гипо... и греч. táxis — расположение), в грамматике отношение подчинения предложений , приводящее к зависимости одного из них от другого. В сложноподчинённом предложении главное и придаточное находятся в отношениях Г. Ср. Паратаксис .

Гипоталамус

Гипотала'мус(hypothalamus), подбугровая область, часть головного мозга, расположенная под зрительными буграми; входит в состав межуточного мозга , образует стенки и дно 3-го желудочка (диэнцефальная область). От Г. на тонкой ножке свисает нижний мозговой придаток — гипофиз . Г. — совокупность высших адаптивных центров, осуществляющих интеграцию и приспособление функций к целостной деятельности организма. Ему принадлежит основная роль в поддержании уровня обмена веществ, в регуляции деятельности пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной и др. физиологических систем. Т. о., Г. — одно из важнейших звеньев функциональной системы, координирующей вегетативные функции с психическими и соматическими. В Г. более трёх десятков парных скоплений нервных клеток — ядер. Он связан большим числом нервных путей с выше- и нижележащими отделами центральной нервной системы. В нервных клетках ядер Г. образуются некоторые гормоны (например, вазопрессин), а также различные биологически активные вещества (см. Нейросекреция ), поступающие по сосудам и нервным волокнам в гипофиз и способствующие выделению его гормонов (т. н. высвобождающие, или релизинг-факторы). Г. осуществляет нейро-гуморально-гормональный контроль функций, регулирует деятельность желёз внутренней секреции в соответствии с потребностями клеток, органов, физиологических систем, целостного организма. Г. снабжен богатой сетью сосудов и рецепторов, улавливающих тончайшие сдвиги температуры, содержания сахара, солей, воды, гормонов и др. во внутренней среде организма. Колебания в составе и свойствах внутренней среды обусловливают запуск соответствующих механизмов, организующих пищевое и сексуальное поведение (см. Мотивации ), создают условия для поддержания постоянства температуры тела. В Г. представлены также структуры, входящие в сложную систему, регулирующую смену и поддержание сна и бодрствования. В задних отделах Г. представлены главным образом структуры, осуществляющие в основном с помощью периферических симпато-адреналовых аппаратов вегетативно-эндокринное обеспечение активной физической и психической деятельности, приспособление организма к изменениям внешней и внутренней среды (т. н. эрготропное состояние организма). Передние отделы Г. регулируют преимущественно восстановительные, ассимиляторные процессы (т. н. трофотропное состояние организма) и поддержание относительного постоянства внутренней среды организма ( гомеостаз ). При повреждениях Г. возникают эндокринные, обменно-трофические или вегетативные нарушения, в том числе сдвиги терморегуляции, сна и бодрствования, эмоциональной сферы.

Лит.: Физиология и патология диэнцефальной области головного мозга. [Сб. ст.], М., 1963; Гращенков Н. И., Гипоталамус, его роль в физиологии и патологии, М., 1964; Физиология и патофизиология гипоталамуса, М., 1966; Monnier М., Functions of the nervous system, v. 1, Amst,, 1968.

А. М. Вейн.

Гипотеза

Индукция(греч. hypothesis — основание, предположение, от hypó — под, внизу и thésis — положение), то, что лежит в основе, — причина или сущность. Например, «атомы» Демокрита, «идеи» Платона, «перводвигатель» Аристотеля. В современном словоупотреблении Г. — выраженное в форме суждения (или суждений) предположение или предугадывание чего-либо: например, «предугадывание природы» в формулировке естественнонаучных законов. При этом первоначальный смысл термина «Г.» вошёл в содержание понятия «научная Г.», выражающего предположительное суждение о закономерной (или причинной) связи явлений. По выражению И. Канта, Г. — это не мечта, а мнение о действительном положении вещей, выработанное под строгим надзором разума. Являясь одним из способов объяснения фактов и наблюдений — опытных данных, Г. чаще всего создаются по правилу: «то, что мы хотим объяснить, аналогично тому, что мы уже знаем». Любая научная Г. начинается с познавательного вопроса. Например, «Если небесные тела подчиняются закону свободного падения, то каким образом возможно движение планет?". Вопрос выражает потребность познания — перейти от незнания к знанию, и возникает тогда, когда для ответа на него уже имеются некоторые данные — факты, вспомогательные теории или Г. и др. В этом смысле научная Г. по своей гносеологической роли является связующим звеном между «знанием» и «незнанием» (отсюда роль Г. в процессах научного открытия), а по своей логической роли — «формой развития естествознания, поскольку оно мыслит...» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 555). Характеристика Г. как основной формы мысленного освоения мира отражает не только роль Г. в естествознании, но в равной мере и её роль в общественных науках. Примером может служить выдвинутая К. Марксом Г. материализма в социологии, которая, по словам Ленина, впервые возвела социологию на степень науки (см. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 1, с. 136—37, 139—40).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: