БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ДЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ДЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ДЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Д. — основоположник музыкального импрессионизма. В его музыке проявились изысканность и часто затуманенность образов, присущие импрессионизму; искусство Д. культивирует созерцательные настроения. Вместе с тем произведения Д. отмечены поэтичностью, изяществом стиля. Композитор отразил в своей музыке мимолётные впечатления, тончайшие оттенки человеческих эмоций и явлений природы. Д. обновил средства музыкальной выразительности, обогатил звуковую оркестровую и фортепианную палитру. Он создал импрессионистскую мелодику, отличающуюся гибкостью нюансов, но в то же время известной расплывчатостью, стушёванностью контуров. В гармонии Д. стремится к «мерцанию» красок, используя в колористическом плане натуральные лады, пентатонику, элементы политональности и атональности.

Творческие тенденции Д. были восприняты и развиты композиторами многих стран. Д. принадлежат произведения разных жанров, но основное место в его творчестве занимает программная инструментальная музыка. Среди сочинений Д. — опера «Пеллеас и Мелизанда» (по драме М. Метерлинка, 1902, Париж); балеты «Игры» (1912), «Камма» (1912), «Ящик с игрушками» (1913); мистерия «Мученичество святого Себастьяна» (слова Г. Д'Аннунцио, 1911); поэма для голоса с оркестром «Дева-избранница» (слова Г. Россетти, 1888); для симфонического оркестра — «Прелюдия к послеполудню фавна» (по эклоге С. Малларме, 1892—94), триптих «Ноктюрны» («Облака», «Празднества», «Сирены» 1897—99), 3 эскиза «Море» (1903—05), сюита «Иберия» (1908); многочисленные произведения для фортепиано, в том числе «Эстампы» (1903), «Остров радости» (1904), 24 прелюдии (2 тетради, 1910—13), 12 этюдов (2 тетради, 1915); инструментальные ансамбли; свыше 50 песен (романсов) и др.

Соч.: Monsieur Croche, antidilettante, 8 éd., P., 1926; Статьи. Рецензии. Беседы, М. — Л., 1964.

Лит.: Альшванг А., Клод Дебюсси, М. — Л., 1935; его же, Произведения К. Дебюсси и М. Равеля, в его кн.: Избр. соч., М., 1963; Алексеев А., Французская фортепьянная музыка конца XIX — начала XX века, М., 1961; Крейн Ю., Симфонические произведения Клода Дебюсси, М., 1962; Розеншильд К., Молодой Дебюсси и его современники, М., 1963; Мартынов И., Клод Дебюсси, М., 1964; Кремлёв Ю., Клод Дебюсси, М., 1965; Vallas L., Claude Debussy et son temps, P., [1958]; Tienot Y. et d'Estrade-Guerra O., Debussy. L'homme, son oeuvre, son milieu, P., 1962; Barraqué J., Debussy, P., 1967.

Ю. А. Кремлёв.

К. Дебюсси.

Дебют

Дебю'т(от франц. début, буквально — начало), 1) первое выступление на каком-либо поприще, например первое выступление актёра на сцене или в данном театре. 2) Начальная стадия шахматной (или шашечной) партии; см. Шахматы , Шашки .

Дева (город в Румынии)

Де'ва(Deva), город в западной Румынии, на р. Муреш. Административный центр уезда Хунедоара, 36 тыс. жителей (1969). Транспортный узел. Пищевая (мясоконсервная и др.) промышленность, швейные, деревообрабатывающие, полиграфические предприятия. Крупная обогатительная фабрика (обработка медной руды). Крупная ТЭС. Впервые упоминается в 13 в.

Дева (горы на о. Хонсю)

Дева',меридиональная цепь среднегорий, низкогорий и холмов на С.-З. о. Хонсю в Японии. Длина около 225 км , преобладающие высоты 200—800 м . Вдоль западного склона — ряд изолированных вулканов высотой до 2230 м (г. Тёкай). Широкими долинами рр. Йонесиро и Омоно Д. разделяется на несколько массивов, невысоких (высотой до 400 м ) и плосковершинных на Юге и более крутосклонных и высоких на Севере. Покрыта хвойными лесами. Значительные лесоразработки. Месторождения нефти, золота, серебра.

Дева (зодиакальное созвездие)

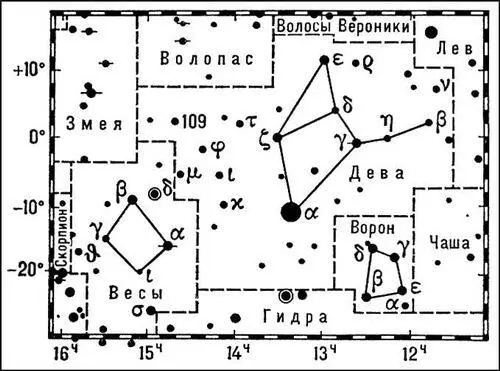

Де'ва(лат. Virgo), зодиакальное созвездие (см. Зодиак ), самая яркая звезда — Спика , имеет блеск 1,0 визуальной звёздной величины . В созвездии Д. в современную эпоху расположена точка осеннего равноденствия. Наилучшие условия для наблюдений в марте — апреле. Видно на всей территории СССР. См. Звёздное небо .

Рис. к ст. Дева.

Девальвация

Девальва'ция(позднелат. devalvatio, от лат. de — приставка, означающая движение вниз, понижение, и valeo — имею значение, стóю), официальное понижение стоимости денежных единиц. Проведение денежной реформы обычно сопровождается Д., осуществляемой в капиталистических (феодальных) странах путём законодательного уменьшения золотого содержания денежной единицы или снижения курса бумажных знаков по отношению к золоту или к иностранной валюте (см. Деньги , Денежные реформы ). Д. в современных условиях — свидетельство кризиса валютной системы капитализма (как одного из проявлений общего кризиса капитализма), следствие обесценения денег или значительного и длительного дефицита платёжного баланса страны. Д. поощряет экспорт, но увеличивает внешнюю задолженность государства, удорожает импортные товары. Тем самым Д. усиливает экономические и политические противоречия капитализма. Бремя Д., в связи с ростом цен и тарифов, ложится в основном на трудящиеся массы, в результате снижается уровень жизни, обостряется классовая борьба.

До общего кризиса капитализма Д. в той или иной мере способствовала стабилизации денежной системы, т.к. сопровождалась (прямо или косвенно) восстановлением обмена знаков стоимости на золото или серебро (в монетах или слитках для частных лиц). Она осуществлялась в открытой или скрытой форме. В первом случае деньги обменивались по сниженному курсу (например, в России в 1839 к 1 серебряному рублю приравнивались 3 рубля 50 копеек ассигнаций); во втором — обмен денег производился по номиналу, но с уменьшением их металлического содержания. Так, в России в 1897 золотые деньги обменивались на кредитные в соотношении 1 : 1, но золотое содержание рубля было снижено на одну треть — с 26,1 до 17,4 доли чистого золота (1 доля = 0,044435 г ). После 1-й мировой войны 1914—18 в капиталистических странах были проведены многочисленные Д. (открытая Д. в Германии в 1924, скрытая во Франции в 1928 и т.д.). С 30-х гг. 20 в. Д., как правило, не приводят к стабилизации денежной системы, не ведут к восстановлению обмена денежных знаков на золото для частных лиц и осуществляются в основном путём снижения официального курса знаков стоимости. Первая массовая Д. капиталистических валют произошла в конце 1949, когда Великобритания и 36 др. стран снизили курсы своих валют по отношению к доллару в пределах от 12 до 30% и более. Вторая массовая Д. была проведена в конце 1967 Великобританией и 25 др. странами (понижение курсов составляло от 5 до 25%). В августе 1969 проведена Д. французского франка на 11,11%. Всего за 1949—71 в капиталистических государствах осуществлено более 400 Д. (в некоторых странах по нескольку раз).

Интервал:

Закладка: