БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЗА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЗА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЗА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЗА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соч.: Ионные и электромашинно-ионные преобразователи частоты для регулирования асинхронных двигателей, в сборнике: Труды совещания по автоматизированному электроприводу переменного тока, М., 1958.

Завалишин Дмитрий Иринархович

Завали'шинДмитрий Иринархович [13(25).6.1804, Астрахань, — 5(17).2.1892, Москва], декабрист, лейтенант флота. В 1822—24 участвовал в кругосветном плавании под командованием М. П. Лазарева. С лета 1825 сблизился с К. Ф. Рылеевым и, хотя формально не являлся членом Северного общества декабристов, был посвящен в его замыслы. Во время восстания декабристов 14 декабря 1825 отсутствовал в Петербурге. Приговорён к 20 годам каторги. Вернулся из Сибири в 1863. В 50—80-х гг. сотрудничал в прессе («Московские ведомости», «Русский вестник», «Русская старина» и др.). Пережил всех своих товарищей, почему и назывался в литературе «последним декабристом». З. — автор «Записок декабриста» (1906), содержащих важные сведения о жизни декабристов в Сибири.

Завалочная машина

Зава'лочная маши'на,служит для завалки (загрузки) в сталеплавильные агрегаты шихты (стального лома, руды, флюсов и др.). Различают З. м.: напольные (рельсовые или безрельсовые) и подвесные.

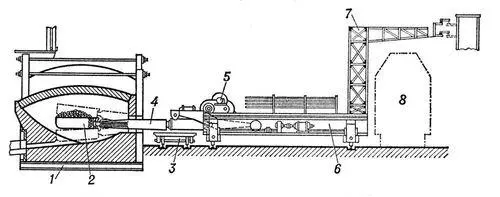

Напольные рельсовые З. м. ( рис. ) устанавливают в мартеновских цехах с крупными печами (ёмкостью 150 т и более). Все узлы машины смонтированы на мосту, который передвигается по рельсам, уложенным на рабочей площадке печного пролёта цеха вдоль фронта печей. Внутри моста перемещается тележка с хоботом, предназначенным для ввода коробки с шихтой ( мульды ) в завалочное окно печи. Грузоподъёмность таких З. м. от 7 до 15 т. Они просты по конструкции, надёжны в эксплуатации, высокопроизводительны (одна машина может обслуживать 4 печи), но требуют сооружения утяжелённой рабочей площадки. Напольные безрельсовые З. м. предназначены для обслуживания печей малой ёмкости (5—20 т ) . В отличие от напольных рельсовых З. м., они могут передвигаться в любом направлении и легко разворачиваются даже на небольших площадках.

Подвесные З. м. работают, как правило, в цехах с печами средней ёмкости (20—150 т ) . Машина такого типа состоит из мостового крана с главной и вспомогательной (крановой) тележками (последняя предназначена для ремонтных работ и уборки шлака). Грузоподъёмность подвесных З. м. (в числителе — масса шихты в мульде, в знаменателе — грузоподъёмность вспомогательной тележки): 1,5/ 20, 3/ 10, 5/ 20и 8/ 20 т. Достоинство подвесных З. м. заключается в том, что из-за отсутствия рельсовых путей облегчается обслуживание печей. К недостаткам машин такого типа относятся сложность конструкции, сравнительно невысокая производительность (каждая машина обслуживает 2—3 печи), невозможность работы в одном пролёте З. м. и заливочных кранов.

Лит.: Кружков В. А., Металлургические подъемнотранспортные машины, М., 1966.

С. И. Венецкий.

Схема напольной рельсовой завалочной машины: 1 — мартеновская печь; 2 — мульда; 3 — мульдовая тележка; 4 — хобот; 5 — тележка завалочной машины; 6 — мост завалочной машины; 7 — токосъёмная конструкция; 8 — габарит подвижного состава.

Завалье

Зава'лье,посёлок городского типа в Гайворонском районе Кировоградской области УССР, в 14 км от ж.-д. станции Хощевато (на линии Гайворон — Подгородная). Графитовый комбинат.

Заварзин Алексей Алексеевич

Зава'рзинАлексей Алексеевич [13(25).3.1886, Петербург, — 25.7.1945, Ленинград], советский гистолог, академик АН СССР (1943) и АМН СССР (1944). В 1907 окончил Петербургский университет и работал там же. С 1916 профессор кафедры гистологии и эмбриологии Пермского отделения Петербургского университета, в 1922—36 — Военно-медицинской академии. С 1936 заведовал кафедрами и руководил лабораториями в учебных и научно-исследовательских учреждениях Ленинграда. В 1932 организовал отдел общей морфологии Всесоюзного института экспериментальной медицины и возглавлял его до конца жизни. С 1944 директор института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР. Основные труды по сравнительной гистологии нервной системы, крови, соединительной ткани и её развитию в условиях экспериментального асептического воспаления у червей, членистоногих, моллюсков, хордовых. З. создал теорию параллелизмов, согласно которой ткани, выполняющие у животных различных типов одинаковые функции, обнаруживают сходные черты строения и параллельные направления эволюции. З. — один из основателей эволюционной гистологии, создал школу советских гистологов, организовал Ленинградское общество анатомов, гистологов и эмбриологов. Государственная премия СССР (1942). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Очерки эволюционной гистологии крови и соединительной ткани, в. 1—2, М., 1945—47; Избр. труды, т. 1—4, М. — Л., 1950-53.

Лит.: Алексей Алексеевич Заварзин. [Некролог], «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», 1948, т. 28, №1; Невмывака Г .А., А. А. Заварзин, Л., 1971.

А. А. Заварзин.

Заварзин Георгий Александрович

Зава'рзинГеоргий Александрович (р. 28.1.1933, Ленинград), советский микробиолог, член-корреспондент АН СССР (1976). Окончил МГУ (1955). С 1961 заведующий отделом Института микробиологии АН СССР. Основные труды по физиологии и систематике бактерий.

Соч.: Литотрофные микроорганизмы, М., 1972; Фенотипическая систематика бактерий, М., 1974; Водородные бактерии и карбоксидобактерии, М., 1978.

Заварицкий Александр Николаевич

Завари'цкийАлександр Николаевич [2(14).3.1884, Уфа, — 23.7.1952, Москва], советский геолог и петрограф, академик АН СССР (1939). Окончил Петербургский горный институт (1909), профессор с 1921. В 1915—35 работал в Геологическом комитете (затем — Всесоюзный геологический институт). Директор института геологических наук АН СССР (1939—41). Организатор и директор Лаборатории вулканологии АН СССР (1944—52), академик-секретарь отделения геолого-географических наук АН СССР (1946—49). Основные труды по теоретической петрографии и геологии рудных месторождений. Проводил исследования на Урале (в районе г. Магнитной и Ильменских гор), в Казахстане, на Кавказе. Изучал потухшие вулканы Армении, древний вулканизм Урала, вулканы Камчатско-Курильской дуги. З. разработал геометрический метод анализа состава горных пород с помощью диаграмм, наглядно показывающих все главные особенности их химизма. Этими исследованиями З. положил начало развитию новой научной отрасли — петрохимии. В ряде работ осветил вопрос о метаморфизме рудных месторождений и вмещающих их горных пород. На примере уральских колчеданных залежей расшифровал некоторые стороны сложного процесса метаморфической дифференциации, т. е. явлений перераспределения и переотложения вещества с образованием обогащенных рудных участков. З. усовершенствовал универсально - оптический метод исследования минералов в тонких шлифах, созданный Е. С. Федоровым; ввёл в этот метод новые координаты для определения ориентировки оптической индикатрисы анизотропных кристаллических сред при помощи пятиосного универсального столика. Именем З. назван минерал заварицкит. Государственная премия СССР (1943, 1946) и Ленинская премия (1958) за участие в коллективном труде «Основные проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях». Награжден 2 орденами Ленина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: