БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЖИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЖИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЖИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЖИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

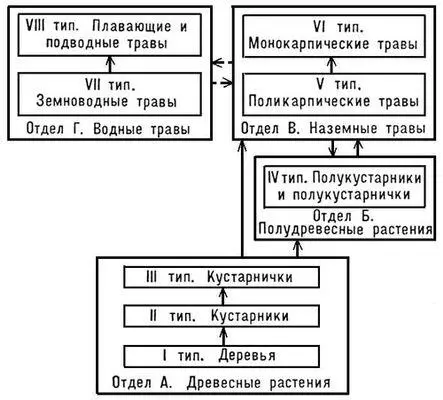

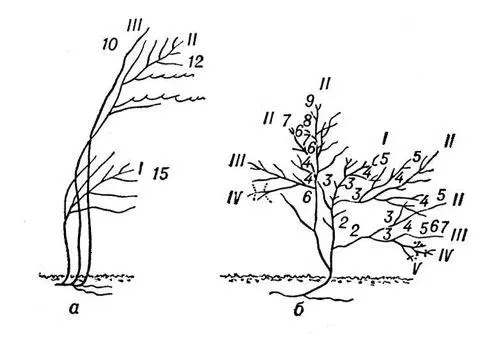

Советский ботаник И. Г. Серебряков предложил (1962, 1964) классификацию Ж. ф. ( рис. 2 ), в которой наиболее крупные подразделения (отделы и типы) выделены по структуре и длительности жизни надземных скелетных осей (деревья со стволом, живущим десятки и сотни лет, кустарники — с осями, живущими 20—30 лет, кустарнички — 5—10 лет, травы с однолетними ортотропными побегами). Каждый тип детализируется далее по ряду признаков (см. рис. 3 , 4 ).

Изучение Ж. ф. важно для решения целого ряда теоретических и практических вопросов. Так, Раункиер использовал процентный состав Ж. ф. во флоре той или иной области («биологический спектр») для характеристики климата (например, климат фанерофитов — влажные тропики, гемикриптофитов — северный умеренный и холодный пояса). Геоботаники изучают Ж. ф. как отражающие экологические условия компоненты фитоценоза. При комплексном изучении эдификаторов (основных видов, слагающих фитоценоз) степной растительности пользуются понятием экобиоморфа (Е. М. Лавренко и др.), несколько отличным от Ж. ф. и включающим также и физиологические характеристики объектов. При сравнительно-морфогенетических исследованиях ставят целью выяснение хода формирования Ж. ф. как в онтогенезе, так и в филогенезе отдельных систематических групп. Изучение изменений Ж. ф. под влиянием разных факторов среды очень важно для работ по интродукции растений и ведётся в ряде ботанических садов.

Лит.: Шмитхюзен И., Общая география растительности, пер. с нем., М., 1966; Серебряков И. Г., Жизненные формы высших растений и их изучение, в кн. Полевая геоботаника, [в.] 3, М. — Л., 1964; его же. Экологическая морфология растений, М., 1962.

Т. И. Серебрякова

.

Ж. ф. животных— группа родственных в систематическом отношении животных (обычно из близких отрядов или семейств), обладающих сходными экологоморфологические приспособлениями для обитания в одинаковой среде. У неродственных организмов приспособления даже для обитания в сходной среде могут быть существенно различными (например, приспособления для плавания и ныряния у птиц и млекопитающих). Натуралисты издавна разделили животных на экология. группы (это вошло даже в такие обиходные названия, как «нырцы», «норники», «землерои» и т. д.), но термин «Ж. ф.» зоологи стали применять только в 20 в., заимствовав его у ботаников. Большинство зоологов определяет Ж. ф. сходно, но при экологическом анализе той или иной группы за основу берут разные показатели (способы передвижения, размножения, добывания пищи, приуроченность к определённой экологической нише, ландшафту, ярусу растительности, различные стадии онтогенеза и т. и.); поэтому Ж. ф. в трактовке разных авторов не сравнимы между собой. Анализ Ж. ф. позволяет судить об особенностях среды обитания и путях приспособительных изменений организмов.

Д. А. Криволуцкий.

Рис. 2. Соотношение отделов и типов жизненных форм покрытосеменных растений.

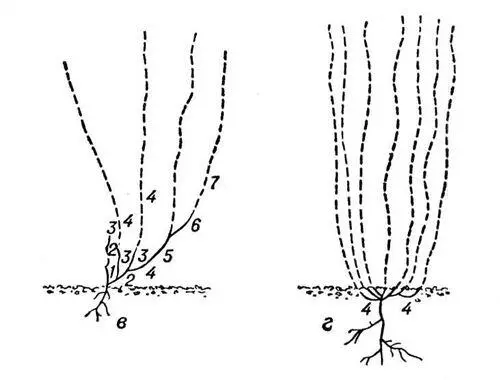

Рис. 3б. Нарастание и длительность жизни скелетных осей у различных жизненных форм: в — полукустарничек; г — многолетняя трава. Точками и пунктиром обозначены отмирающие части побегов. Римские цифры — основные структурные оси, арабские — годичные приросты.

Рис. 3а. Нарастание и длительность жизни скелетных осей у различных жизненных форм: а — кустарник; б — кустарничек. Точками и пунктиром обозначены отмирающие части побегов. Римские цифры — основные структурные оси, арабские — годичные приросты.

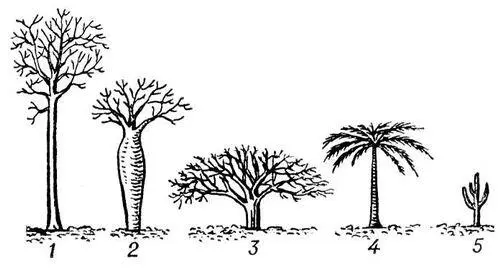

Рис. 4. Разнообразие жизненных форм деревьев: 1 — лесное дерево «обычного» типа; 2 — саванное дерево с водозапасающим стволом («бутылочное»); 3 — саванное дерево с зонтиковидной кроной; 4 — розеточное дерево (пальма); 5 — суккулентно-стеблевое дерево (кактус).

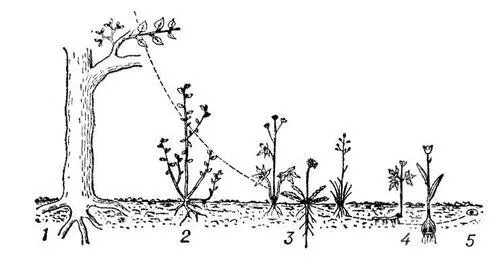

Рис. 1. Жизненные формы: 1 — фанерофиты (тополь, омела); 2 — хамефиты (черника); 3 — гемикриптофиты (лютик, одуванчик, щучка); 4 — геофиты (ветреница, тюльпан); 5 — семя терофитов (фасоль). Почки увеличены, обозначены чёрным, соединены пунктирной линией.

Жизненность

Жи'зненностьв фитоценологии, мера соответствия условий данного биоценоза потребностям изучаемой популяции растений. Критериями Ж. могут служить: способность особей вида проходить в данных условиях полный цикл развития, сроки созревания репродуктивных органов, величина годичного прироста, оптимальная численность особей и т. п. Обычно Ж. квалифицируют, пользуясь шкалами в три — пять баллов. Имеются попытки оценивать Ж. популяции путём определения Ж. отдельных особей с последующим выведением среднего балла. В этом случае основой для оценки Ж. служит интенсивность жизнепроявлений особи, выражающаяся объёмом или массой тела, энергией роста и пр.

Жизненный цикл

Жи'зненный цикл,цикл развития, совокупность фаз развития, пройдя которые организм достигает зрелости и становится способным дать начало следующему поколению, замыкая тем самым Ж. ц. Длительность Ж. ц. определяется числом поколений ( генераций ), развивающихся в течение года, или числом лет, на протяжении которых Ж. ц. осуществляется; она зависит также от продолжительности периода покоя и диапаузы . У животных различают простой Ж. ц. — при прямом развитии особей, и сложный — с метаморфозом или сменой поколений. При развитии с метаморфозом Ж. ц. прослеживается на развитии одной особи (например, у свиного солитера: яйцо — онкосфера — финка — взрослый цепень; у майского жука: яйцо — личинка — куколка — имаго). При развитии со сменой поколений или сменой способов размножения Ж. ц. прослеживается на двух и более особях, принадлежащих разным поколениям, до появления исходной формы. Например, у сцифоидных: яйцо — планула — сцифистома — эфира — медуза (см. рис. ); у печёночного сосальщика: яйцо — мирацидий — редии — церкарии — адолескарии — взрослые черви; у тлей: яйцо — самка-основательница — мигранты — полоноски — обоеполые насекомые. Т. о., единицей при изучении Ж. ц. может быть как один онтогенез, так и ряд сменяющих друг друга онтогенезов. У высших растений различают однолетний, двулетний и многолетний Ж. ц. Для Ж. ц. многих низших растений и папоротников типична смена гаметофита и спорофита . У паразитических грибов Ж. ц. по сложности сходны с таковыми паразитических червей. У ржавчинных грибов Ж. ц. сложный — имеются формы, дающие эцидиоспоры, уредоспоры, телейтоспоры, а также базидиальная стадия. Из простейших наиболее сложны Ж. ц. у споровиков, например у грегарин и гемоспоридий . О Ж. ц. микроорганизмов см. Бактерии , о Ж. ц. человека см. Онтогенез .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: