БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЗР)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЗР)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЗР) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЗР) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А. Л. Бызов.

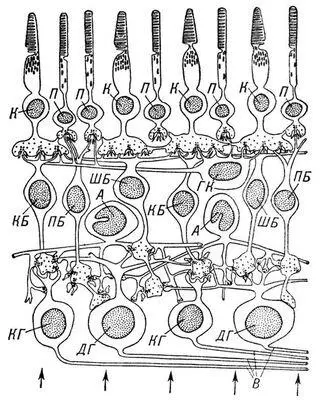

Рис. 1. Схема строения сетчатки человека и обезьян, основанная на данных световой и электронной микроскопии. Показаны строение разных клеток и связи между ними. Стрелки указывают, что свет попадает на сетчатку снизу. П — палочки; К — колбочки; КБ, ПБ и ШБ — разные типы биполярных клеток (КБ — карликовые, ПБ — палочковые, ШБ — щётковидные); ГК — горизонтальные клетки; А — амакриновые клетки; КГ и ДГ — ганглиозные нервные клетки разных типов (КГ — карликовые, ДГ — диффузные); В — отростки ганглиозных клеток — нервные волокна, образующие зрительный нерв.

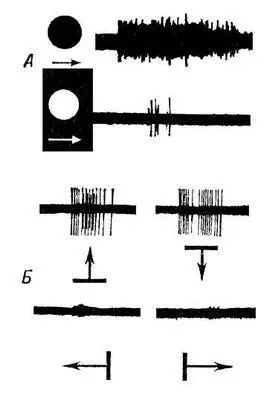

Рис. 3. Примеры реакций ганглиозных клеток сетчатки («детекторов»); А — «детектор тёмного пятнышка» у лягушки: клетка реагирует интенсивным разрядом импульсов на движение в поле зрения тёмного пятна и почти не отвечает на движение белого пятна; Б — «детектор горизонтального края» у щуки: реакция на движение вверх или вниз горизонтальной полосы (тёмной или светлой) и отсутствие реакции на движение вправо или влево вертикальной полосы.

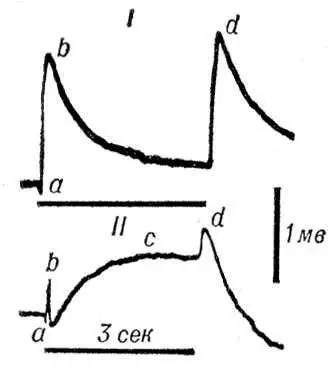

Рис. 2. Электроретинограммы (ЭРГ) глаза лягушки (I) и голубя (II). Буквы около кривых — принятые обозначения отдельных волн ЭРГ. Линии под кривыми — время действия света (3 сек ). Вертикальная линия-масштаб в 1 мв .

Зрения органы

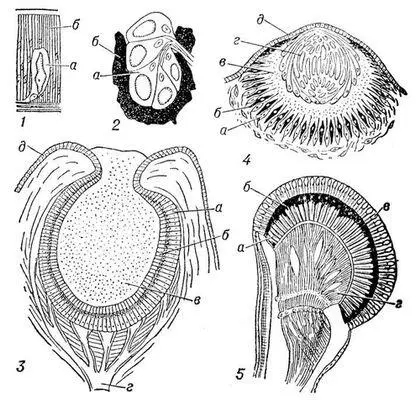

Зре'ния о'рганы,Органы человека и животных, воспринимающие световые раздражения. Имеются у представителей всех классов позвоночных и большинства беспозвоночных (за исключением губок). У многоклеточных животных основной элемент З. о. — первично чувствующая зрительная клетка — фоторецептор. Восприятие света осуществляется её периферическим концом (наружным сегментом), имеющим у позвоночных форму палочки или колбочки. У большинства животных З. о. расположены на голове и зрительными нервами связаны с мозгом. По расположению зрительных клеток относительно источника света различают конвертированные и инвертированные З. о.; в первых — воспринимающий конец зрительной клетки обращен к свету, во вторых — от света. Наиболее простые З. о. состоят из отдельных зрительных клеток, расположенных среди эпителиальных клеток на поверхности тела. Подобные З. о. способные лишь отличать свет от темноты, известны, например, у дождевых червей ( рис. , 1). Усложнение З. о. в процессе эволюции животных происходило путём концентрирования разрозненных зрительных клеток в скопления, погружения их под наружные покровы, создания пигментных экранов, а также светопреломляющих, аккомодационных, глазодвигательных и защитных приспособлений. У пиявок наряду с рассеянными зрительными клетками имеются и их скопления, подостланные пигментными клетками, которые изолируют светочувствительные клетки от боковых световых лучей ( рис. , 2) . З. о. некоторых кишечнополостных и низших червей представляют собой т. н. глазные пятна, лежащие в эктодерме и состоящие из зрительных и подстилающих их пигментных клеток. В некоторых случаях пигмент может накапливаться в самих зрительных клетках. Усложняясь, З. о. принимают пузыревидную или бокаловидную форму, например у некоторых кишечнополостных, моллюсков; иногда полость пузырька или бокала заполнена прозрачной студенистой светопреломляющей массой — стекловидным телом ( рис. , 3 и 4) . Более сложные З. о., снабженные диоптрическим, светопреломляющим аппаратом, имеются у некоторых моллюсков, кольчатых червей и членистоногих. Их зрительные клетки лежат под эпителием и вместе с пигментными образуют сетчатку. У многих членистоногих (ракообразных, насекомых) З. о. представлены фасеточными глазами, состоящими из многочисленных отдельных глазков — омматидиев ( рис. 5 ) . Фасеточные глаза дают возможность воспринимать форму предметов, приспособлены к видению на близком расстоянии и не имеют аккомодационных приспособлений. Наиболее совершенными З. о. обладают человек, все позвоночные (особенно птицы) и некоторые беспозвоночные животные (в частности, головоногие моллюски), у которых они представлены т. н. камерными глазами (см. Глаз ).

Лит.: Догель В. А., Сравнительная анатомия беспозвоночных, ч. 2 — Нервная система и органы чувств, Л., 1940; Беклемишев В. Н., Основы сравнительной анатомии беспозвоночных, 3 изд., т. 2, М., 1964.

Органы зрения: 1 — органы зрения дождевого червя Lumbricus castaneus; а — светочувствительная клетка, б — покровный эпителий; 2 — глаз пиявки из рода Herpobdella: а — зрительная клетка, б — пигмент; 3 — глаз брюхоногого моллюска из сем. Trochidae: а — сетчатка, б — чувствительная палочка зрительной клетки, в — стекловидное тело, г — зрительный нерв, д — покровный эпителий; 4 — глаз медузы Charybdea marsupialis: а — зрительная клетка сетчатки, б — пигментная клетка, в — стекловидное тело, г — хрусталик, д — покровный эпителий; 5 — фасеточный глаз рачка жабронога из рода Branchipus: а — зрительная клетка, б — пигмент, в — хрустальный конус, г — зрительный нерв.

Зренянин

Зре'нянин(Зрењанин), город в Югославии, на С. республики Сербия, в автономном крае Воеводина. 60 тыс. жителей (1968). Пристань на канализированной р. Бечей. Ж.-д. узел. Мукомольная, пивоваренная, сахарная, табачная, а также текстильная, кожевенная промышленность; речное судостроение, с.-х. и электротехническое машиностроение, производство моторов, котлов; деревообработка.

Зрзавый Ян

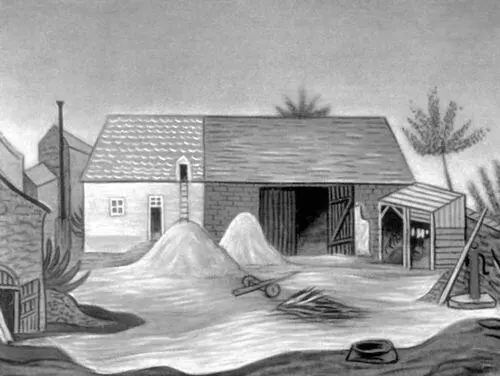

Зрза'вый(Zrzavý) Ян (р. 5.11.1890, Вадин), чешский живописец и график. Учился в Художественно-промышленной школе в Праге (1908—09). В творчестве З. проявились тенденции неоклассики и примитивизма. З. — автор аллегорических композиций, проникнутых меланхолическим настроением пустынных фантастических ландшафтов, а также национальных пейзажей, отличающихся уравновешенностью композиции, простотой рисунка, лирической мягкостью чистой цветовой гаммы. Выполненным З. иллюстрациям к произведениям европейских и чешских писателей присуща утончённость ясного линейного ритма.

Лит.: Plichta D., Le peintre Jan Zrzavý, Praha, 1958.

Я. Зрзавый. «Двор в Кацове». 1941.

Зриньи Миклош (гос. деятель)

Интервал:

Закладка: