БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ИМ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ИМ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ИМ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ИМ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Иммунологические методы исследования основаны на специфичности взаимодействия антигена (микроба, вируса, чужеродного белка и пр.) с антителами. Раздел И., изучающий реакции антигена с антителами сыворотки крови, называется серологией . К наиболее распространённым иммунологическим методам относятся: реакция преципитации, реакция агглютинации, реакция лизиса, реакция нейтрализации. Широкое распространение получает изучение взаимодействия антигена с иммунными клетками. Многие методы И. обладают очень высокой специфической чувствительностью (например, реакция анафилаксии превосходит по чувствительности методы аналитической химии) и используются в других дисциплинах, например в судебной медицине.

В СССР и за рубежом И. преподают в медицинских и ветеринарных вузах на кафедрах патологической физиологии, микробиологии, общей патологии, а также в спец. научно-исследовательских институтах. Вопросы клинической И. обсуждаются на международных конгрессах по микробиологии и аллергологии и освещаются во многих отечественных и зарубежных журналах.

Лит.: Доссе Ж., Иммуногематология, пер. с франц., М., 1959; Радиационная иммунология, М., 1965; Лабораторные методы исследования в неинфекционной иммунологии, под ред. О. Е. Вязова, М., 1967; Иоффе В. И., Клиническая и эпидемиологическая иммунология, [Л., 1968]; Практическая иммунология, под ред. П. Н. Бургасова и И. С. Безденежных, М., 1969.

А. Х. Канчурин, Н. В. Медуницын.

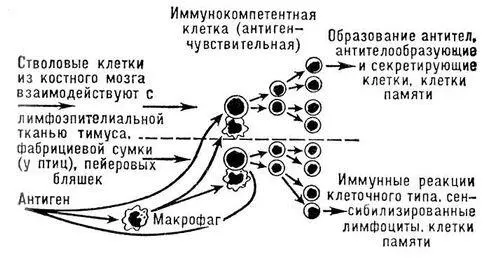

Рис. 2. Схема взаимодействия клеток иммунной системы.

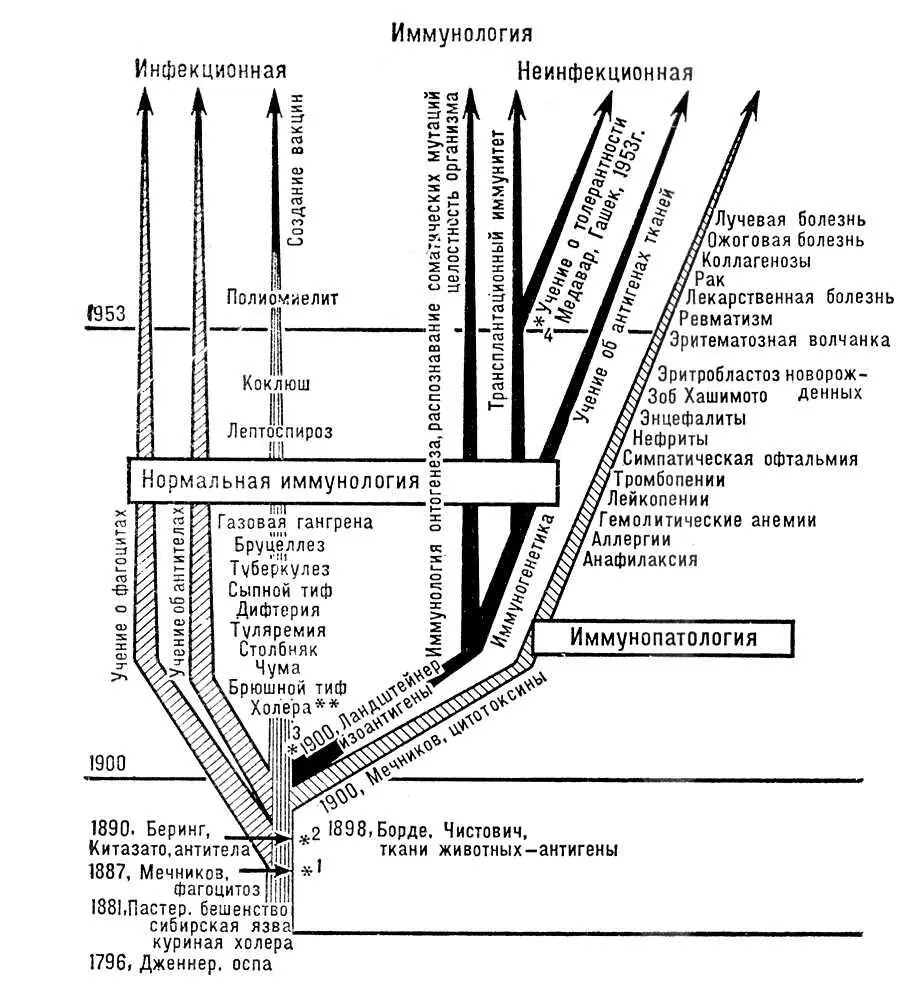

Рис. 1. Схема развития идей в иммунологии, возникновение современных отраслей этой науки (по Р. В. Петрову, 1968). * Нобелевские премии, присужденные за исследования в области иммунологии: 1-я за теорию иммунитета (совместно с П. Эрлихом, 1908), 2-я за создание антитоксичных сывороток (1902), 3-я за открытие изоантигенов и групп крови (1930), 4-я за открытие толерантности и теорию иммунитета (совместно с Ф. Бёрнетом, 1960). ** Первая вакцина против холеры (А. В. Хавкин, 1892).

Иммунопатология

Иммунопатоло'гия(от иммунитет и патология ), раздел иммунологии , посвященный изучению процессов, возникающих вследствие повреждающего действия на клетки и ткани организма иммунологических реакций. Если в реакциях иммунитета гуморальные и клеточные факторы обладают защитным действием, то при аутоагрессивных процессах они становятся причиной возникновения аллергических (см. Аллергия ) и аутоиммунных заболеваний . В точном значении термин «И.» означает заболевания, возникающие в результате повреждения собственных тканей и органов организма под воздействием аутоагрессивных антител или сенсибилизированных лимфоидных клеток.

Возникновение аутоиммунных реакций, согласно современным представлениям, может быть обусловлено: во-первых, сенсибилизацией экзогенными антигенами, содержащими общие антигены с макроорганизмом; во-вторых, воздействием различных внешних факторов (инфекционных, химических, физических и др.), вызывающих изменение клеточных антигенов, и, в-третьих, генетическими изменениями в лимфоидной системе.

В 1899 И. И. Мечников установил, что эритроциты, лейкоциты, сперматозоиды и др. клетки, введённые в организм животных, вызывают образование специфических антител — цитотоксинов (гемолизины, лейкотоксины, спермотоксины, нефротоксины и, в частности, аутолизины). В последующем изучались антигенные особенности патологически измененных собственных тканей и органов (аутоаллергия), проводился анализ иммунологических процессов, возникающих вследствие пересадки тканей и органов ( тканевая несовместимость ) и т. д.

Углублённое исследование процессов И. началось в 1939 с работ немецкого учёного Ф. Ф. Швенкера и французского учёного Ф. С. Комплюайе, которые, вводя животному эмульсию почки, смешанную со стафилококковым или стрептококковым токсином, обнаруживали в крови этого животного противопочечные антитела. В 1945 американскими учёными П. и Е. Кавелти было экспериментально доказано, что введение в организм животных гемолитического стрептококка в смеси с тканью почек вызывает гломерулонефрит, а с тканью сердца — миокардит. При этом возникают агрессивные аутоантитела специфически повреждающие нормальные клетки почки или сердца, приобретающие свойства аутоантигенов. В 1955 немецкий учёный А. Бенко объединил все эти процессы термином «аутоагрессия», немецкие учёные П. Мишер и К. О. Форлендер рассматривали эти процессы как И. (1963), а советский аллерголог А. Д. Адо (1967) считал, что И. — одна из форм аллергии.

Причины, обусловливающие иммунопатологические процессы, многообразны. Агрессивные аутоантитела или сенсибилизированные лимфоидные клетки могут возникать вследствие воздействия экзогенных факторов: инфекционных агентов или их токсинов, в результате отморожений, ожогов, отравлений и т. д., а также в результате некоторых внутренних (эндогенных) причин. Известны антиэритроцитарные антитела, вызывающие гемолитические анемии, антилимфоцитарные антитела, вызывающие лейкопении, лейкозы и агранулоцитоз, другие антитела повреждают тромбоциты, третьи — различные органы, например сердце, почки и др. При таких иммунопатологических заболеваниях, как аллергические поствакцинальные энцефалиты, заболевания щитовидной железы и др., а также при гомотрансплантациях органов (т. е. при пересадке, например, от человека человеку) ведущее значение приобретают сенсибилизированные лимфоидные клетки. Агрессивные аутоантитела и лимфоидные клетки вызывают повреждение тканей и органов, коагуляцию белков в их клетках, что приводит к возникновению чужеродных для организма тканевых или комплексных антигенов, воздействующих на ретикулоэндотелиальную систему, в которой образуются специфические по отношению к ним агрессивные аутоантитела. Эти антитела, в свою очередь, фиксируются на клетках соответствующих тканей, вызывая их повреждение и гибель. Тонкий механизм аутоиммунных реакций является предметом детального изучения. Одни авторы превалирующее значение придают агрессивным аутоантителам; другие выдвигают на первый план значение лимфоидных клеток; третьи считают, что в основе повреждающего действия тканей и органов находится соединение антигена с антителом. Наиболее вероятно, что все эти механизмы участвуют одновременно. Механизм иммунологических реакций при гомотрансплантации органов в значительной степени аналогичен иммунопатологическим процессам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: