БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ИН)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ИН)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ИН) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ИН) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Фельдбаум А. А., Вычислительные устройства в автоматических системах, М., 1959; Цифровые аналоги для систем автоматического управления, М.—Л., 1960; Реймон Ф. А., Автоматика переработки информации, пер. с франц., М., 1961

М. М. Гельман.

Интегрирующий множитель

Интегри'рующий мно'житель,множитель, после умножения на который левая часть дифференциального уравнения

P ( x, y ) dx + Q ( x, y ) dy = 0 (*)

обращается в полный дифференциал (см. Дифференциальное исчисление ) некоторой функции U ( x, y ). Таким образом, если m ( х, у ) — И. м., то

m( x , y )[ P ( x, y ) dx + Q ( x, y ) dy ] = dU ( x, y ).

Если множитель m( х , у ) известен, то задача интегрирования уравнения (*) сводится к квадратурам, так как остаётся найти функцию U ( x , y ) по её полному дифференциалу.

Интегро-дифференциальные уравнения

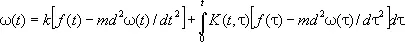

Инте'гро-дифференциа'льные уравне'ния,уравнения, содержащие неизвестную функцию под знаком интеграла и под знаком производной. Например, уравнение, полученное итальянским математиком В. Вольтерра в задаче о крутильных колебаниях:

Иногда И.-д. у. можно свести к интегральным уравнениям или дифференциальным уравнениям. Решение И.-д. у. можно искать по методу последовательных приближений.

Интегумент

Интегуме'нт(от лат. integumentum — покрывало, покров), часть семяпочки у семенных растений, окружающая нуцеллус (центральная часть семяпочки). В семяпочках ряда растений один И., у других, в частности у всех однодольных, — два. После оплодотворения И. превращается в семенную кожуру.

Интеллект

Интелле'кт(от лат. intellectus — познание, понимание, рассудок), способность мышления, рационального познания, в отличие от таких, например, душевных способностей, как чувство, воля, интуиция, воображение и т. п. Термин «И.» представляет собой латинский перевод древнегреческого понятия нус («ум») и по своему смыслу тождествен ему (учение Платона и Аристотеля о нусе как высшей, надындивидуальной разумной части человеческой души; «ум» как первая ступень эманации мира, его истечения из единого начала — в неоплатонизме и т. д.). Это значение термина было воспринято и средневековой схоластикой (И. как божественный И. и т. п.). При этом в противоположность «разуму» (ratio) как низшей познавательной способности (к элементарной абстракции) термин «И.» употреблялся в схоластике для обозначения высшей познавательной способности (сверхчувствительного постижения духовных сущностей). В обратном значении эти термины были употреблены у Канта: И. (нем. Verstand —«рассудок») — как способность образования понятий, а «разум» (нем. Vernunft) — как способность образования метафизических идей. Это словоупотребление получило распространение в последующей немецкой философии и окончательно закрепилось у Гегеля в его концепции рассудка и разума ; первый в качестве способности к абстрактно-аналитическому расчленению является предварительным условием высшего «разумного», конкретно-диалектического понимания.

С конца 19 в. в экспериментальной психологии получают распространение разнообразные количественные методы оценки И., степени умственного развития — с помощью специальных тестов и определённой системы их статистической обработки в факторном анализе (см. также Коэффициент интеллектуальности ).

В зоопсихологии под И. (или «ручным мышлением») высших животных понимаются такие доступные главным образом обезьянам реакции, которые характеризуются внезапностью решения задачи, лёгкостью воспроизведения раз найденного решения, переносом его на ситуацию, несколько отличную от исходной, и, наконец, способностью решения «двухфазных» задач.

В советской психологии понятие И. употребляется главным образом в теории индивидуально-типологических особенностей развития личности (см. Б. М. Теплов, Проблемы индивидуальных различий, М., 1961, с. 252—344). В более общем плане И. выступает как синоним мышления , умственного развития личности.

Лит. см. при ст. Мышление.

Ю. Н. Попов.

Интеллектуальная собственность

Интеллектуа'льная со'бственность,юридическое понятие, охватывающее авторское право, права, относящиеся к деятельности артистов-исполнителей, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам, изобретательское и патентное право, право на научное открытие, права на промышленные образцы , товарные знаки , фирменные наименования ( фирму ) и коммерческие обозначения, защиту от недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в области производства, науки, литературы и искусства. Вошло в международный обиход в 60-е гг. 20 в. В 1967 в Стокгольме подписана конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности , вступившая в силу в 1970. На 1 января 1972 членами конвенции являются 25 государств, в том числе СССР, УССР, БССР, Болгария, Венгрия, Румыния, ГДР, Чехословакия, Великобритания, ФРГ, США.

Интеллигенция

Интеллиге'нция(лат. intelligentia, intellegentia —понимание, познавательная сила, знание, от intelligens, intellegens — умный, понимающий, знающий, мыслящий), общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры. Термин «И.» был введён в обиход писателем П. Д. Боборыкиным (в 60-х гг. 19 в.) и из русского перешёл в другие языки. Вначале под И. понимались вообще образованные люди. Это слово нередко и сейчас употребляется в таком значении. В. И. Ленин включал в И. «...всех образованных людей, представителей свободных профессий вообще, представителей умственного труда (brain worker, как говорят англичане) в отличие от представителей физического труда» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 8, с.309, прим.). Разные группы И. принадлежат к различным общественным классам, интересы которых И. осмысливает, обслуживает и выражает в идейно-политической и теоретической форме. Социально-политическая неоднородность И. увеличивается по мере её развития. Предпосылкой появления И. в её первичных формах было отделение умственного труда от физического, когда рядом с огромным большинством, занятым исключительно физической работой, образовались социальные группы, освобожденные от прямого производительного труда и руководящие общественными делами, в том числе государственным управлением, правосудием, хозяйственными работами, занимающиеся науками, искусством и т. д. Эксплуататорские классы закрепили за собой монополию на умственный труд, однако она не носила абсолютного характера. Первичной группой И. явилась каста жрецов. В средние века место жречества заняло духовенство, верхушка которого входила в класс феодалов. Часть врачей, учителей, артистов и др. выходила из числа рабов, крепостных, из низших слоев свободных. В средние века роль И. угнетённых классов играли странствующие школяры, сказители, учителя, актёры, а также простонародные знатоки священных книг, временами занимавшие радикальные, антигосударственные позиции. В древности и в средние века умственная деятельность рассматривалась как привилегия имущих. Однако тогда же появляется служилая И., живущая за счёт продажи своих услуг представителям знати, — философы, врачи, алхимики, поэты, художники и т. д. В Китае эта часть И. — образованные чиновники — пользовалась наибольшим социальным престижем. В Европе по мере развития централизованных государств приближённые к монархам деятели И. пробивались на высокие государственные должности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: