БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ИС)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ИС)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ИС) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ИС) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В целях получения разносторонней информации о различных областях окололунного пространства и лунной поверхности запуск ИСЛ производится на различные орбиты, отличающиеся друг от друга высотами периселения и апоселения, а также наклоном. В некоторых случаях с помощью бортовых двигательных установок осуществляется маневрирование ИСЛ. На орбиты ИСЛ выводятся первоначально также космические аппараты, предназначенные для мягкой посадки на Луну; их называют орбитами ожидания. Так, советский космический аппарат «Луна-16» был выведен сначала (17 сентября 1969) на селеноцентрическую круговую орбиту с высотой около 110 км ; затем в течение 3 сут после двух манёвров переведён на эллиптическую орбиту с высотой периселения 15 км и апоселения 106 км , после этого был осуществлен перевод его на траекторию снижения и посадки. Космический аппарат, движущийся по орбите ИСЛ, может быть переведён с помощью ускоряющего импульса также на траекторию возвращения к Земле. Американские космические корабли «Аполлон-11», «Аполлон-12», «Аполлон-14» при обратном перелёте с Луны на Землю выводились сначала на орбиты ожидания вокруг Луны, после чего переводились на траектории возвращения. См. также Искусственные спутники Земли , Космические зонды , Орбиты искусственных космических объектов .

Ю. А. Рябов.

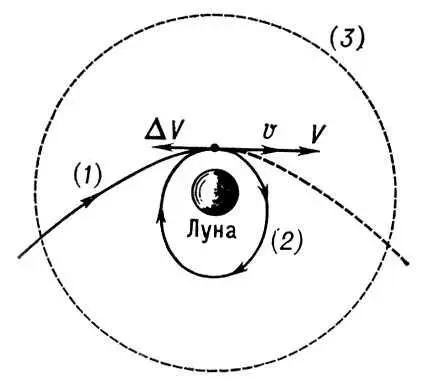

Схема перехода космического аппарата на орбиту спутника Луны: V — скорость космического аппарата в ближайшей к Луне точке селеноцентрической гиперболической орбиты (1); ( V — тормозящий импульс; v — скорость космического аппарата после торможения, в результате чего он переходит на орбиту (2) спутника Луны; (3) — сфера действия тяготения Луны.

Искусственные спутники Марса

Иску'сственные спу'тники Ма'рса(ИСМ), космические летательные аппараты, выведенные на орбиты вокруг Марса; движение ИСМ определяется главным образом притяжением Марса. В 1971 с Земли в сторону Марса в период их великого противостояния были запущены два советских космических зонда (автоматические межпланетные станции) «Марс-2» (запущен 19 мая) и «Марс-3» (28 мая) и американский космический зонд «Маринер-9» (31 мая), которые, преодолев расстояние около 470 млн. км , стали первыми ИСМ (соответственно 27 ноября, 2 декабря и 14 ноября) (см. «Марс» , «Маринер» ).

Для обеспечения перехода с межпланетной траектории полёта на орбиту ИСМ на космических зондах имелись: автономная система астронавигации, определяющая с высокой точностью положение станции относительно Марса и выполняющая её ориентацию; бортовая цифровая вычислительная машина, рассчитывающая по результатам измерений момент времени, величину и направление необходимого корректирующего импульса; тормозная двигательная установка, реализующая заключительную припланетную коррекцию. Проведение подобной коррекции только по результатам наземных траекторных измерений не обеспечило бы необходимую точность выведения ИСМ.

Цель запуска первых ИСМ — научные исследования космического пространства в окрестностях Марса, его атмосферы и поверхности. Так как «Марс-2», «Марс-3» и «Маринер-9» были выведены на существенно различные эллиптические орбиты ИСМ (периоды обращения 18 ч , 11,5 сут , 12 ч , минимальные удаления от поверхности планеты 1380 км , 1500 км , 1380 км ), выполненные на них научные исследования дополняют друг друга. На советских ИСМ «Марс-2» и «Марс-3» проводились исследования характера обтекания планеты солнечным ветром и его взаимодействия с ионосферой Марса, спектров заряженных частиц и вариаций магнитного поля, ионосферы и атмосферы, распределения температуры по поверхности, рельефа, количества паров воды в атмосфере, отражательной способности поверхности, радиояркостной температуры поверхности, её диэлектрической проницаемости и температуры подповерхностного слоя на глубине 30—50 см , плотности верхней атмосферы, содержания атомарного кислорода, водорода и аргона в атмосфере. Выполнялось фотографирование Марса фототелевизионными камерами. На ИСМ «Марс-3» проводился совместный советско-французский эксперимент «Стерео» по изучению радиоизлучения Солнца. Основная часть программы ИСМ «Маринер-9» — телевизионная съёмка 70% поверхности Марса с целью картографирования.

В. В. Киселёв.

Искусственные спутники Солнца

Иску'сственные спу'тники Со'лнца(ИСС), искусственные планеты, космические летательные аппараты, выведенные на орбиты вокруг Солнца; движение ИСС, как и движение всех планет Солнечной системы, определяется главным образом притяжением Солнца.

Созданные до 1971 ИСС не имеют самостоятельного научного значения и являются как бы побочным результатом запусков космических аппаратов к Луне или к планетам. При таких запусках космическому аппарату в конце активного участка траектории движения ракеты-носителя или (если он был предварительно выведен на орбиту спутника Земли) на орбите сообщается скорость, несколько превышающая вторую космическую скорость . После этого космический аппарат движется по отрезку гиперболической орбиты относительно Земли и покидает её сферу действия тяготения, выходя на орбиту вокруг Солнца (если не попадает в Луну, как это имело место, например, при запуске 12 сентября 1959 советской автоматической станции «Луна-2»). Далее возможны следующие варианты: 1) космический аппарат не сближается с какой-либо планетой, тогда его орбита близка к эллиптической и напоминает орбиты малых планет; отклонения от эллиптических орбит обусловлены притяжением Земли и других больших планет. Примером такого ИСС служит советская автоматическая станция «Луна-1», выведенная 2 января 1959 на гиперболическую орбиту относительно Земли, прошедшая 4 января 1959 вблизи Луны на расстоянии около 6 тыс. км и вышедшая на эллиптическую орбиту вокруг Солнца с расстояниями афелия и перигелия, равными 196,9 и 146,1 млн. км соответственно, и с периодом обращения 450 сут . 2) Траектория космического аппарата рассчитана так, что он пролетает вблизи какой-либо планеты; тогда до сближения с планетой космический аппарат движется по отрезку почти эллиптической орбиты. При сближении с планетой её притяжение переводит космический аппарат на другую почти эллиптическую орбиту вокруг Солнца, по которой он будет двигаться, если не произойдёт последующее сближение с другой или этой же планетой. Пример — американская автоматическая станция «Маринер-2», запущенная 27 августа 1962, прошедшая 14 декабря 1962 на расстоянии около 35 тыс. км от Венеры и вышедшая на планетную орбиту с расстояниями афелия и перигелия, равными 182,1 и 104,8 млн. км соответственно, и с периодом обращения 343 сут . 3) Траектория космического аппарата рассчитана так, что он достигает поверхности или плотных слоев атмосферы какой-либо планеты и прекращает своё существование. Пример — советская автоматическая станция «Венера-3», запущенная 16 ноября 1965 и достигшая 1 марта 1966 поверхности Венеры. См. также статьи Искусственные спутники Земли , Космические зонды , Космический летательный аппарат , Орбиты небесных тел , Орбиты искусственных космических объектов .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: