БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ИЗ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ИЗ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ИЗ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ИЗ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

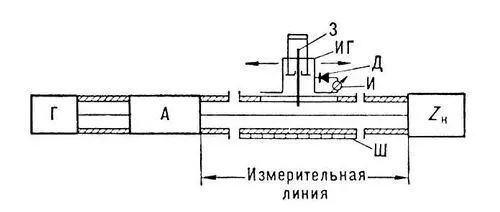

Измерительная линия

Измери'тельная ли'ния,прибор для измерения параметров в устройствах с распределёнными постоянными (фидерах, волноводах и др.). При помощи И. л. находят коэффициент стоячей волны (КСВ) и смещение d узлов (пучностей) напряжённости электрического поля вдоль линии; другие физические величины (полное сопротивление, амплитуда и фаза, коэффициент отражения и т. п.) определяются через КСВ и d . Наиболее часто применяется И. л. в виде отрезка коаксиальной или волноводной линии, включаемой между генератором Г и объектом измерения Z H( рис. ); вдоль отрезка линии перемещается индикаторная головка с зондом связи и настраивающимся колебательным контуром (резонатором); напряжение с контура подаётся на детектор, а с него — на индикаторное устройство (в ряде случаев через усилитель). Наводимая в зонде эдс пропорциональна напряжённости электромагнитного поля в месте зондирования. Обычно И. л. применяют в диапазоне частот от сотен Мгц до сотен Ггц ; погрешность И. л. 2—5%.

Существуют И. л. с неподвижным зондом (так называемые сжимные линии), в которых узлы стоячей волны перемещаются относительно зонда при изменении поперечного сечения волновода, с поворотным зондом и автоматические, с индикацией на экране электронно-лучевой трубки.

Лит.: Валитов Р. А., Радиотехнические измерения, М., 1963; Тишер Ф., Техника измерений на сверхвысоких частотах, пер. с нем., М., 1963.

Схема измерительной линии: З — зонд; ИГ — индикаторная головка (каретка); Д — детектор; И — индикатор; Ш — шкала отсчёта перемещения ИГ; Г — генератор СВЧ; А — аттенюатор; Z H— нагрузка.

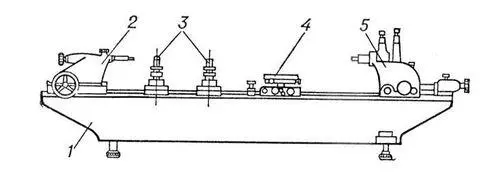

Измерительная машина

Измери'тельная маши'на,оптико-механический прибор для измерения наружных и внутренних линейных размеров деталей. В СССР изготавливают И. м. с верхним пределом измерения наружных и внутренних линейных размеров до 1; 2; 4; 6; 8 и 12 мм (наружных от 0, внутренних от 13,5 мм ). Контролируемая деталь устанавливается ( рис. ) на предметном столе (масса деталей до 10 кг, а на специальных столах —до 60 кг ) или на люнетах между наконечниками пинольной бабки и отсчётного устройства. В качестве отсчётного устройства применяется трубка оптиметра или интерферометра. Измерение осуществляется относительным (сравнительным) или абсолютным методом. Относительный метод заключается в сравнении размера контролируемой детали с заранее известным размером образцовой детали. В качестве образцовых деталей чаще всего используются плоскопараллельные концевые меры длины. Отклонение размера контролируемой детали от образцовой показывает отсчётное устройство. При абсолютных измерениях размер контролируемой детали определяют по двум шкалам: первой — с ценой деления 100 мм и длиной, равной верхнему пределу измерения; второй — с ценой деления 0,01 мм и длиной 100 мм . При абсолютном методе И. м. настраивается на номинальный размер детали установкой пинольной бабки по первой шкале и измерительной бабки — по второй шкале. Для определения отклонения от настроенного номинального размера служит отсчётное устройство. Обычно показания с обеих шкал с помощью оптической системы сводятся на микроскоп, находящийся в измерительной бабке. И. м. используются главным образом для поверки и настройки нутромеров , предназначенных для контроля больших размеров и измерения больших концевых мер. Имеются И. м. (например, Народные предприятия К. Цейс, ГДР), позволяющие измерять шаг ходовых винтов. Допускаемая погрешность измерения концевых мер абсолютным методом с введением поправок по шкале выражается формулой ±(0,4—4·10 -3 L ) мкм, где L —номинальная измеряемая длина в мм. Иногда термин «И. м.» неправильно применяют для названия сложных стационарных измерит, средств, применяемых для контроля разных параметров.

Лит.: ГОСТ 10875-64. Машины оптико-механические для измерения длин, М., 1964.

Н. Н. Марков.

Оптико-механическая измерительная машина: 1 — станина; 2 — пинольная бабка; 3 — люнеты; 4 — предметный стол; 5 — измерительная обабка с отсчётным устройством.

Измерительная техника

Измери'тельная те'хника,отрасль науки и техники, изучающая методы и средства получения опытным путём информации о величинах, характеризующих свойства и состояния объектов исследования и производственных процессов. Для 2-й половины 20 в. характерно постепенное осознание того факта, что И. т. является не столько «искусством» измерения, сколько особой научной дисциплиной со своей собственной системой понятий и своими методами анализа. Однако процесс формирования И. т. как единой научной дисциплины ещё не закончен. Во многих промышленно развитых странах, несмотря на высокий технический уровень приборостроения, И. т. рассматривается скорее как отрасль промышленности, чем как отрасль науки. В английском языке, например, нет даже точного эквивалента термина «И. т.»; одним из наиболее употребительных терминов является «instrumentation», что можно перевести как «прибористика».

И. т. существует с глубокой древности. За несколько тысячелетий до н. э. развитие товарообмена привело к измерениям веса и появлению весов; примитивная И. т. требовалась также при разделе земельных участков (измерение площадей); при установлении распорядка дня и суток, выработке календаря (измерение времени); в астрономических наблюдениях и кораблевождении (измерение углов и расстояний); в строительстве (измерение размеров). В античную эпоху в процессе научных исследований были выполнены некоторые тонкие измерения, например были измерены углы преломления света, определена дуга земного меридиана. Примерно до 15 в. И. т. не отделялась от математики, о чём говорят такие названия, как «геометрия» (измерение Земли), «тригонометрия» (измерение треугольников), «пространство трех измерений» и т. д. Средневековые математические трактаты часто содержали простое перечисление правил измерения площадей и объёмов. Математическая идеализация реального процесса измерения сохранилась в ряде важных математических понятий (от иррационального числа до интеграла).

В 16—18 вв. совершенствование И. т. шло вместе с бурным развитием физики, которая, основываясь в то время только на эксперименте, полностью опиралась на И. т. К этому периоду относятся усовершенствование часов , изобретение микроскопа , барометра , термометра , первых электроизмерительных приборов и др. измерительных устройств, использовавшихся главным образом в научных исследованиях. Уже в конце 16 — начале 17 вв. повышение точности измерений способствовало революционным научным открытиям. Так например, точные астрономические измерения Т. Браге позволили И. Кеплеру установить, что планеты обращаются по эллиптическим орбитам. В создании измерительных приборов и разработке их теории принимали участие крупнейшие учёные — Г. Галилей , И. Ньютон , Х. Гюйгенс , — Г. Рихман и др. Каждое открываемое физическое явление воплощалось в соответствующем приборе, который, в свою очередь, помогал точно определить значение исследуемой величины и установить законы взаимодействия между различными величинами. Так, например, постепенно было выработано понятие температуры и создана температурная шкала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: