БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Н. Г. Дерюгин.

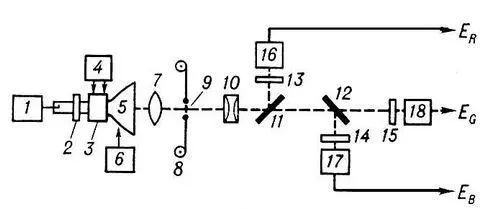

Схема камеры с бегущим лучом: 1 — усилитель импульсов для гашения обратного хода электронного луча кинескопа; 2 — фокусирующая система; 3 — отклоняющая система; 4 — генераторы строчной и кадровой развёрток; 5 — проекционный кинескоп; 6 — источник постоянного высокого напряжения; 7 — объектив; 8 — устройство для продвижения киноленты; 9 — кадровое окно; 10 — конденсорная линза; 11, 12 — дихроические полупрозрачные зеркала; 13, 14, 15 — светофильтры; 16, 17, 18 — фотоэлектронные умножители. E R, E Gи E B— видеосигналы соответственно красной, зелёной и синей составляющих цвета.

Камера сгорания

Ка'мера сгора'ния,объём, предназначенный для сжигания газообразного, жидкого или твёрдого топлива. К. с. бывают периодического действия — для поршневых 2- и 4-тактных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), и непрерывного действия — для газотурбинных двигателей (ГТД), турбореактивных двигателей (ТРД), воздушно-реактивных двигателей (ВРД), жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) и др. В поршневых ДВС К. с. обычно образована внутренней поверхностью головки цилиндра и днищем поршня (см. Дизель ). К. с. ГТД чаще всего встраиваются непосредственно в двигатель и могут быть кольцевыми, трубчато-кольцевыми, трубчатыми. По направлению потока воздуха и продуктов сгорания различают прямоточные и противоточные К. с., последние применяют редко из-за большого гидравлического сопротивления. Продукты сгорания направляются из К. с. в газовую турбину, а в некоторых двигателях (ТРД с форсажными камерами, ЖРД и др.) продукты сгорания, разгоняясь в сопле, установленном за К. с., создают реактивную тягу. Основные требованиями для всех К. с. непрерывного действия являются: устойчивость процесса горения, высокая тепло-напряжённость, максимальная полнота сгорания, минимальные тепловые потери, надёжная работа в течение установленного ресурса работы двигателя. В зависимости от температуры, развиваемой в К. с. непрерывного действия, в качестве конструкционных материалов для их изготовления применяют: до 500 °С — хромоникелевые стали, до 900 °С — хромоникелевые стали с добавкой титана, выше 950 °С — специальные материалы. К. с. непрерывного действия относятся к числу важнейших узлов авиационных и космических двигательных установок, специальных и транспортных газотурбинных установок, которые находят широкое применение в энергетике, химической промышленности, на ж.-д. транспорте, морских и речных судах.

Лит . см. при статьях об отдельных видах двигателей.

И. И. Акопов.

Камералистика

Камерали'стика(нем. Kameralistik, франц. caméralistique, от позднелат. camera — казна), специальный цикл административных и экономических дисциплин, преподававшихся в европейских средневековых университетах, а также со 2-й половины 19 в. в университетах России. В Германии, например, этот цикл включал в себя экономические, географические и др. сведения. Своё наименование К. получила от камеральных управлений, создававшихся в средние века князьями, герцогами и королями, имевшими значительное собственное хозяйство. Для подготовки чиновников и управляющих хозяйством крупных феодалов на особых факультетах университетов и в специальных школах (камеральные школы) преподавались науки, получившие названия камеральных. Последние охватывали главным образом горное дело, лесное и сельское хозяйство. К. Маркс охарактеризовал К. как мешанину «... разнообразнейших сведений, чистилищный огонь которых должен выдержать каждый преисполненный надежд кандидат в германские бюрократы» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 13).

Камеральные работы

Камера'льные рабо'ты(от позднелат. camera — комната), всесторонняя научная обработка материалов, собранных в процессе полевых топографических, геологических, почвенных и др. специальных исследований какой-либо территории.

Камера-обскура

Ка'мера-обску'ра(от лат. obscurus — тёмный), стеноп, прототип фотографического аппарата , представляющий собой затемнённое помещение или закрытый ящик с малым отверстием в одной из стенок, выполняющим роль объектива .

Камерариус Рудольф Якоб

Камера'риус(Camerarius) Рудольф Якоб (12.2.1665, Тюбинген, — 11.9.1721, там же), немецкий ботаник, профессор Тюбингенского университета и директор университетского ботанического сада (1688). Впервые экспериментально обосновал наличие мужского и женского пола у растений. Показал, что при изоляции женских растений от мужских (шелковица, перелеска) или удалении мужских цветков (кукуруза, конопля), а также пыльников (клещевина) семена не развиваются. Сопоставляя половые органы растений и животных, К. отнёс тычинки к мужским половым органам (а содержащуюся в них пыльцу — к оплодотворяющему началу), пестики — к женским половым органам.

Соч.: De sexu plantarum epistola, Tubingae, 1694; в рус. пер. — О поле у растений, в кн.: Кёльрейтер И., Учение о поле и гибридизации растений, М. — Л., 1940.

Камергер

Камерге'р(нем. Kammerherr), придворное звание в западноевропейских монархических государствах. Впервые было введено в средневековой Испании; в 16 в. установлено Карлом V в Германии, в 18 в. — Екатериной II в России. Первоначально К. был должностным лицом при дворе, ведавшим какой-либо определённой отраслью дворцового управления. С этими функциями связана принятая во многих странах регалия К. — золотой ключ на голубой ленте. В России указом Александра I от 3 апреля 1809 придворный штат К. был сокращён, и в дальнейшем это звание приобрело характер почётного. С 1836 к званию К. представлялись в России только дворяне, состоявшие на государственной службе и имевшие чин не ниже действительного статского советника.

Камер-коллегия

Ка'мер-колле'гия,центральное государственное учреждение в России 18 в. Создана Петром I, начала свою деятельность в 1721. Ведала государственными доходами, казёнными подрядами и откупами, продажей казённых товаров, казёнными винокуренными заводами, рыбными ловлями и сальными промыслами, строительством казённых зданий, дорог и мостов, а также таможенными сборами. Органами К.-к. на местах до 1727 были камерирские конторы, а после 1727 — губернские и воеводские канцелярии. В связи с губернской реформой 1775 сбор многочисленных государственных доходов был передан в губернские казённые палаты, что явилось толчком для закрытия наряду с другими коллегиями и К.-к. в 1784. В 1797 была восстановлена, а в 1801 окончательно упразднена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: