БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кавамоддин Ширази

Кавамодди'н Ширази'(г. рождения неизвестен — умер 1440), иранский зодчий. Ввёл в Иранскую архитектуру купола, опирающиеся на 4 мощные пересекающиеся арки. Работы: мечеть Гаухаршад в Мешхеде (1405—18), ансамбль Мусалла (1417—38) и мавзолей Абдуллы Ансари (1425—28/29) близ Герата, медресе в Харгирде (1440).

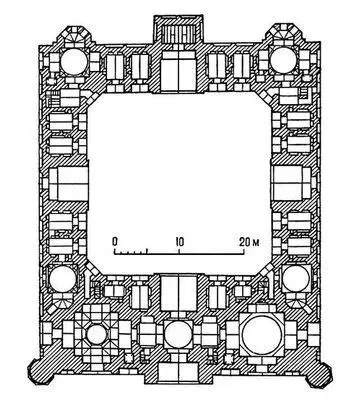

Кавамоддин Ширази. Медресе в Харгирде. 1440. План.

Каварскас

Кава'рскас,город (до 1956 — село) в Аникщяйском районе Литовской ССР. Расположен на р. Швянтойи (приток р. Нярис), в 15 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Аникщяй (на линии Швенчёнеляй — Паневежис) и в 104 км к С.-З. от Вильнюса.

Кавасаки (город в Японии)

Каваса'ки,город в Японии, на острове Хонсю, в префектуре Канагава. 973,5 тыс. жителей (1970). Расположен на равнине между Токио и Йокохамой, вместе с которыми, а также с др. городами на западном берегу Токийского залива образует ядро индустриального района Канто. Крупнейший судостроительный и судоремонтный центр Японии. Машиностроение (электроника, телекоммуникационное оборудование, вакуумные приборы) и металлургия (чёрная, цветная). Нефтехимический комбинат; 2 этиленовых завода (годовая производительная мощность каждого 300 тыс. т ) . Автомобилестроение (автобусы, грузовики). Тяжёлое энергомашиностроение (турбины) и производство оборудования для атомной промышленности. производство цемента и огнеупоров. Предприятия лёгкой и пищевой промышленности. ТЭС (мощность 875 мвт ) .

Кавасаки (япон. судно)

Каваса'ки(япон.), деревянное моторно-парусное судно для морского прибрежного промысла, распространённое на Дальнем Востоке (главным образом в Японии и Корее). Его особенности — высоко поднятый нос, плоская широкая корма, борта с наклоном наружу, малая осадка. Длина К. 10—15 м, грузоподъёмность — около. 10 т.

Каватина

Кавати'на(итал. cavatina, от cavare, буквально — извлекать), сольная лирическая пьеса в опере и оратории. В 18 в. обычно носила созерцательно-задумчивый характер и отличалась от арии большей простотой, песенностью мелодии и скромностью масштабов. В 1-й половине 19 в. К. называли выходную арию примадонны или премьера (например, каватина Антониды в опере «Иван Сусанин» Глинки). Во 2-й половине 19 в. термин «К.» понимался также, как и в 18 в. Изредка название «К.» давалось и небольшим инструментальным пьесам напевного характера.

Кават-Кала

Кава'т-Кала',Каваткала, остатки феодального сельского поселения Хорезма в 30 км к С.-В. от г. Бируни (Каракалпакская АССР). Существовало в 12 — начале 13 вв. Уничтожено, вероятно, в результате монгольского нашествия. Поселение состояло из резиденции князя, 4 замков его вассалов и свыше 90 крестьянских усадеб. При исследованиях 1937, 1940 и 1956 раскопаны крестьянская усадьба и в замке правителя — зал с колоннами, украшенный резьбой по дереву.

Лит.: Толотов С. П., Древний Хорезм, М., 1948; Вактурская Н. Н., Вишневская О. А., Памятники Хорезма эпохи великих хорезмшахов (XII — начало XIII в.), в сборнике: Материалы хорезмской экспедиции, в. 1, М., 1959.

Кават-Кала. 12 — начало 13 вв. Развалины дома с декоративными башенками.

Кавая

Кава'я(Kavaja), город в Албании, близ главного порта страны Дуррес на Адриатическом море. Около 20 тыс. жителей (1969). Металлообрабатывающие, стекольные и пищевые предприятия.

Кавдинское ущелье

Ка'вдинское уще'лье(лат. Furculae Caudinae), ущелье в горах Самния около г. Кавдия (Центральная Италия), где в 321 до н. э., во время 2-й Самнитской войны (327—304), рим. армия потерпела тяжёлое поражение от самнитов. Её легионы, попавшие в засаду, устроенную самнитским военачальником Понтием, капитулировали. Разоруженные римские воины были прогнаны под «ярмом», состоявшим из 2 копий, воткнутых в землю и соединённых вверху третьим. Римляне оставили занятые самнитские города и выдали 600 заложников. Выражение «пройти под кавдинским ярмом» означает тяжёлое унижение, позор.

Кавелин Константин Дмитриевич

Каве'линКонстантин Дмитриевич [4(16).11.1818, Петербург, — 3(15).5.1885, там же], русский историк, правовед и социолог, буржуазно-либеральный публицист. Дворянин. В 1839 окончил юридический факультет Московского университета. В 1857—61 профессор Петербургского университета. В 40-е гг. — западник (см. Западники ) , близок Т. Н. Грановскому, А. И. Герцену. В 1855 составил и распространял в списках «Записку» об освобождении крестьян с землёй за выкуп в пользу помещиков при содействии государства, опубликованную в «Голосах из России» (1857, книга 3) А. И. Герценом и Н. Г. Чернышевским в «Современнике» (1858, книга 4), что повело к отстранению К. от чтения лекций наследнику престола по истории и правоведению. В период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 с либеральных позиций поддерживал правительственные начинания. Уже в конце 1861 умеренный либерализм К. перевоплотился в прямое противодействие революционно-демократическим силам. В брошюре «Дворянство и освобождение крестьян» (1862) К. выступил против идеи конституции с апологией сильной самодержавной власти. С конца 50-х гг. всё более сближался со славянофилами. В 1866 представил царю глубоко консервативную записку «О нигилизме и мерах против него необходимых». В 60—80-х гг. К. выступал против материализма в вопросах психологии и этики. Исторические взгляды К., ставшего наряду с Б. Н. Чичериным основателем государственной школы, наиболее отчётливо сформулированы в работах: «Взгляд на юридический быт Древней России» (1847), «Краткий взгляд на русскую историю» (1887), «Мысли и заметки о русской истории» (1866). К. развивал идею о решающей роли государства в жизни народа. По мнению К., государство явилось высшей формой общественного бытия в истории России. Специфической особенностью творчества К. являлось то, что общие вопросы истории он освещал через призму правовых отношений, придавая своему изложению, облечённому в публицистическую форму, острополитический смысл.

Соч.: Собр. соч., т. 1—4, СПБ. 1897—1900.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 404); Розенталь В. Н., Идейные центры либерального движения в России накануне революционной ситуации, в сборнике: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг., [т. 3], М., 1963; её же. Первое открытое выступление русских либералов в 1855—56 гг., «История СССР», 1958, № 2; Очерки истории исторической науки в СССР, т. 2, М.. 1960.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: