БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Появление точных методов определения поверхности катализаторов позволило установить, что активность, отнесённая к единице поверхности (удельная каталитическая активность), определяется химическим составом и очень мало зависит от структурных дислокаций. Удельная каталитическая активность различных граней кристаллов иногда различается в несколько раз. Большое влияние на активность оказывают нарушения химического состава (отклонение от стехиометрии, внедрение примесей, локальные химические образования и т.п.).

В 60-е годы промежуточное химическое взаимодействие в гетерогенном К. рассматривается преимущественно как локальное, определяемое электронной структурой отдельных атомов или ионов каталитически активного компонента на поверхности катализатора с учётом влияния ближайшего окружения. Значительную помощь в развитии этого подхода оказала обнаруженная экспериментально аналогия в действии твёрдых катализаторов, содержащих определённый металл, при гетерогенном К. и растворимых комплексов, компонентом которых является тот же металл, при гомогенном К. в растворах. При этом используются теории кристаллического поля и поля лигандов, ещё ранее успешно применявшиеся в химии комплексных соединений. Для ряда классов катализаторов и каталитических реакций установлены корреляции между каталитической активностью и энергиями связей реактантов с катализатором при промежуточном взаимодействии, облегчающие в отдельных случаях подбор катализаторов.

Первые научные сведения о К. относятся к началу 19 в. В 1806 французские химики Н. Клеман и Ш. Дезорм открыли каталитическое действие окислов азота на окисление сернистого газа в камерном процессе получения серной кислоты, В 1811 русский химик К. С. Кирхгоф открыл, что разбавленные кислоты способны вызывать превращение крахмала в сахар (глюкозу); в 1814 им же было установлено, что эту реакцию может катализировать диастаза из ячменного солода, — так было положено начало изучению биологических катализаторов — ферментов. В 1818 французский химик Л. Тенар установил, что большое число твёрдых тел оказывает ускоряющее действие на разложение растворов перекиси водорода, а английский химик Г. Дэви открыл способность паров спирта и эфира окисляться кислородом на платине. В 1822 нем. химик И. Дёберейнер установил, что водород и кислород соединяются на платине при обычной температуре. За этим последовало открытие и ряда др. примеров резкого положительного действия веществ на скорость или возникновение химических реакций. Это привело к выделению особой группы явлений, названных нем. химиком Э. Мичерлихом контактными (1833) и швед. химиком И. Берцелиусом каталитическими (1835).

В дальнейшем было открыто большое число каталитических реакций, и за последние 50 лет К. стал ведущим методом осуществления химических реакций в промышленности. Применение катализаторов позволяет проводить химические превращения с высокими скоростями при небольших температурах — большинство промышленных каталитических процессов без катализаторов вообще не могло бы быть реализовано. Подбирая катализаторы, можно направлять химические превращение в сторону образования определённого продукта из ряда возможных. Применение стереоспецифичных катализаторов позволяет регулировать и строение конечных продуктов, например полимеров. С помощью К. в начале 20 в. была решена проблема фиксации азота воздуха. Промотированные железные и другие катализаторы позволили преодолеть химическую инертность элементарного азота и осуществить синтез аммиака. Одновременно был разработан каталитический метод получения азотной кислоты путём окисления аммиака на платиновых сетках. На каталитических реакциях основываются современные методы получения водорода из природного газа. Каталитические методы занимают господствующее положение и в технологии нефтепереработки. Сотни миллионов тонн высококачественного моторного топлива производятся с помощью каталитических реакций крекинга, гидрокрекинга, риформинга, циклизации и изомеризации углеводородов нефти. Особенно большую роль играют каталитические методы в осуществлении процессов органического синтеза. В нашей стране впервые в мире было разработано и реализовано производство синтетического каучука, основанное на превращении этилового спирта в дивинил с помощью многокомпонентного окисного катализатора Лебедева. Каталитические методы используются для получения подавляющего большинства продуктов нефтехимического синтеза: растворителей, ароматических углеводородов, мономеров для производства синтетических каучуков, синтетических волокон и др. полимерных материалов. Катализаторы широко используются и для полимеризации.

К. играет ведущую роль в химических превращениях в живой природе. Вся сложная система управления жизненными процессами в организмах основана на каталитических реакциях. Биологические катализаторы, называемые ферментами или энзимами, представляют собой вещества белковой природы с химически активными группами, часто включающими в свой состав атомы переходных элементов. По некоторым свойствам ферменты превосходят промышленные катализаторы. В СССР и за рубежом широко ведутся исследования новых типов сложных синтетических катализаторов — комплексных соединений, органических полупроводников, полимеров, характеризующихся более простым составом по сравнению с ферментами, но моделирующих в известной степени их действие. Науке о К. принадлежит существенная роль как в прогрессе химической промышленности, так и в раскрытии важнейших биологических закономерностей.

Лит.: Баландин А. А., Мультиплетная теория катализа, ч, 1—2, М., 1963—64; Волькенштейн Ф. Ф., Электронная теория катализа на полупроводниках, М., 1960: Catalysis, ed. P. Н. Ernmett, v. 1—7, N. Y., 1954—60; Ашмор П.., Катализ и ингибирование химических реакций, пер. с англ., М., 1966; Томас Дж., Томас У., Гетерогенный катализ, пер. с англ.. М., 1969; Киперман С. Л., Введение в кинетику гетерогенных каталитических реакций, М., 1964; Боресков Г. К., Катализ в производстве серной кислоты, М. — Л., 1954; Крылов О. В., Катализ неметаллами, Л., 1967; Основы предвидения каталитического действия. Труды IV Международного конгресса по катализу, т. 1—2, М., 1970.

Г. К. Боресков.

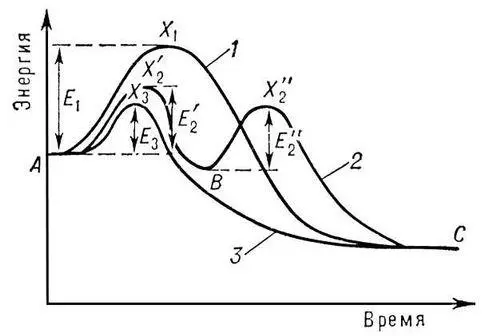

Изменение энергии реакционной системы вдоль пути реакции. А — исходное состояние; состояния, соответствующие образованию: В — промежуточного соединения, С — конечных продуктов, X 1, X' 2, Х" 2, X 3— активных комплексов.

Катализаторы

Катализа'торы,вещества, изменяющие скорость химических реакций посредством многократного промежуточного химического взаимодействия с участниками реакций и не входящие в состав конечных продуктов (см. Катализ ). К. повсеместно распространены в живой природе и широко используются в промышленности. Более 70% всех химических превращений веществ, а среди новых производств более 90% осуществляется с помощью К. Различные К., выпускаемые промышленностью, классифицируются по типу катализируемых реакций (кислотно-основные, окислительно-восстановительные); по группам каталитических процессов или особенностям их аппаратурно-технологического оформления (например, К. синтеза аммиака, крекинга нефтепродуктов, К. для использования в псевдоожиженном слое); по природе активного вещества (металлические, окисные, сульфидные, металлоорганические, комплексные и т.д.); по методам приготовления. Некоторые виды К., используемых в промышленности, приведены в табл. При помощи белковых К. — ферментов— осуществляется обмен веществ у всех живых организмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: