БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

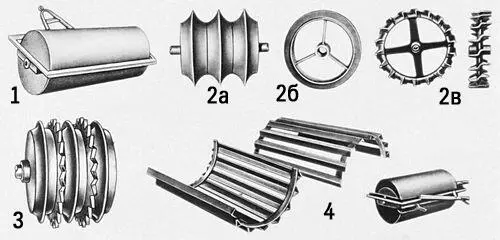

Рабочие органы полевых катков: 1 — гладкий водоналивной цилиндр; 2а — кольцо с клинчатым ободом; 2б — кольцо с ребристым ободом; 2в — шпоровое кольцо; 3 — кольчато-зубчатый; 4 — гладкорубчатый цилиндр.

Като-Камбрезийский мир 1559

Като'-Камбрези'йский мир 1559,два мирных договора, завершивших Итальянские войны 1494—1559 . Подписаны в г. Като-Камбрези (Cateau-Cambresis, Франция) в 1559 между Францией и Англией (2 апреля), между Францией и Испанией (3 апреля). По 1-му договору Англия возвращала Франции Кале за выкуп в 500 тыс. экю в течение 8 лет. По 2-му договору Франция отказывалась от притязаний на Италию; возвращала Генуе Корсику; освобождала оккупированные ею с 1536 Пьемонт и Савойю (которые снова переходили во владение герцога Савойского), лишь в 5 пьемонтских крепостях (Турин, Кьери, Пинероло, Кивассо, Вилланова-д'Асти) оставались французские гарнизоны. К.-К. м. закрепил господство Испании в Миланском герцогстве, Неаполитанском королевстве, Сицилии и Сардинии.

Лит.: Ruble A. de, Le traité de Câteau-Cambrésis, P., 1889; Romier L., Les guerres d'Henri II et le traité du Câteau-Cambrésis, в кн.: Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome, [1910], 30 an., p. 3–50.

Католикос

Католико'с(от греч. katholikós — вселенский, всеобщий), титул главы армянской (с 363), грузинской (с 475) и албанской (см. Албания Кавказская ) (с 552) церквей. После слияния албанской церкви с армянской остался армянский К., ныне он носит титул «Верховный патриарх, Католикос всех армян», резиденция в Эчмиадзине (Армянской ССР). Ему подчиняются армянский К. Киликий и армянские патриархи Иерусалимский и Константинопольский. Глава грузинской церкви с 475 носил титул К. Картли , позже (с 17 в.) — К. «всея Грузии». В 1811—1917 К. в Грузии не было; восстановлен в 1917, его резиденция в Тбилиси. Титул К. носит глава монофиситской церкви (см. Монофиситы ); существует К. армян-католиков (резиденция в Бейруте).

Католит

Католи'т, электролит, соприкасающийся с катодом и отделённый от анода пористой перегородкой — диафрагмой (см. также Электролит ).

Католицизм

Католицизм(от греч. katholikós — всеобщий, вселенский), одно из основных (наряду с православием и протестантизмом) направлений в христианстве . По официальным данным католической церкви (явно преувеличенным), в начале 1970 католиков насчитывалось 614 млн. (в том числе 250 млн. в Европе, 226 млн. в Латинской Америке, 55 млн. в США, 47,8 млн. в Азии, 32 млн. в Африке). Особенно много верующих-католиков (в процентном отношении к численности населения) в Италии, Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Австрии, в латиноамериканских странах. В социалистических странах среди верующей части населения католики преобладают в Польше, Венгрии, Чехословакии, на Кубе. В СССР последователи К. имеются в Прибалтике, главным образом в Литве, в западных областях Белоруссии, Украины.

Обособление К. в христианстве началось в 3—5 вв. в связи с углублением экономических, политических, культурных различий между западными и восточными частями Римской империи, особенно после её раздела на Западную Римскую и Восточную Римскую в 395. Основной причиной разделения общехристианской церкви на западную (римско-католическую) и восточную (восточно-кафолическую, или греко-православную) являлось соперничество между римскими папами и константинопольскими патриархами за главенство в христианском мире. Впервые разрыв имел место около 867 (ликвидирован на рубеже 9—10 вв.), вновь произошёл в 1054 (см. Разделение церквей ) и был завершен в связи с захватом крестоносцами в 1204 Константинополя (когда из него вынужден был выехать польский патриарх).

Являясь разновидностью христианской религии, К. признаёт её основные догмы и обряды; в то же время он имеет ряд особенностей в вероучении, культе, организации.

Организация католической церкви отличается строгой централизацией, монархическим и иерархическим характером. По вероучению К., папа римский (римский первосвященник) — видимый глава церкви, преемник апостола Петра, истинный наместник Христа на земле; его власть выше власти Вселенских соборов . Эти положения, особенно четко сформулированные на рубеже 12—13 вв. при папе Иннокентии III , были утверждены 1-м Ватиканским собором 1869—70. На этом же соборе был провозглашен догмат о непогрешимости папы (идея, впервые выдвинутая в 11 в. папой Григорием VII), когда он выступает в роли верховного первосвященника, исполняя обязанности пастыря и учителя всех христиан («ех catheara loquitur» — произносит речь с амвона), определяет доктрины по вопросам веры и морали.

Католическая церковь (в отличие от протестантской) источником своего вероучения признаёт не только «священное писание» , т. е. Библию, но и «священное предание» , или традицию. При этом в «священное предание» К. включает помимо древней устной традиции, постановлений первых 7 Вселенских соборов (как то делает православие) и решения последующих церковных соборов, папские послания; это способствует возвышению папства, а также позволяет католической церкви более гибко приспосабливаться к меняющимся историческим условиям.

В догмате К. о Троице «святой дух» исходит не только от бога-отца (как в « Символе веры », признаваемом православием), но и от сына (filioque).

К. проводит резкое разграничение между клиром и мирянами. Оно выражается в ряде установлений, не имеющих места в православии: целибат— обязательное безбрачие духовенства (в православии лишь монашество даёт обет безбрачия), причащение хлебом и вином — лишь духовенства, одним хлебом — мирян (ныне в отдельных случаях также и вином), и др. Католическая церковь запрещает выход из духовного звания. Привилегии католического духовенства основываются в значительной мере на церковном учении о «сокровищнице переизбыточествующей благодати» (которого нет в православии): деяния Христа, апостолов, богоматери, святых, а также «сверхдолжные» подвиги благочестивых христиан создают «запас» добрых дел и «благодати», за счёт которого церковь имеет право отпускать грехи, даруя грешникам прощение (это использовала католическая церковь как основание для торговли с 12 в. индульгенциями ).

Лишь в К. имеется догмат о чистилище — промежуточной инстанции между адом и раем, где души умерших в ожидании своей окончательной судьбы могут очищаться от не искупленных ими при жизни грехов, проходя через разного рода испытания, а также с помощью молитв о них и «добрых дел» их близких на земле: духовенство в силе сократить срок пребывания в чистилище. Окончательно это было утверждено в 16 в. Тридентским собором .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: