БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КА) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КА) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Казаков Матвей Федорович

Казако'вМатвей Федорович [1738, Москва — 26.10(7.11).1812, Рязань], русский архитектор, один из основоположников классицизма в русской архитектуре 18 в. Учился в архитектурной школе Д. В. Ухтомского в Москве (1751—60). В 1763—67 работал в Твери под руководством П. Р. Никитина, где участвовал в составлении плана города и построил Путевой дворец для Екатерины II. В 1768—74 был помощником В. И. Баженова по проектированию Большого Кремлёвского дворца в Москве и глубоко усвоил принципы применения классических форм и пропорций, что имело большое значение для его дальнейшего творчества. В работах К. органично сочетались широта градостроительных начинаний, рациональность плановых построений и возвышенность архитектурного образа. К. разработал ряд типов городских жилых домов, «казённых» (общественных) зданий, которые организовывали большие городские пространства, и во многом определили архитектурный облик Москвы конца 18 — начала 19 вв., масштаб и характер её дальнейшей застройки: Сенат (ныне Верховный Совет и Совет Министров СССР; 1776—87), в котором впервые в России применено купольное покрытие большого диаметра; Университет (11786—93, позже перестроен Д. И. Жилярди), Голицынская (1796—1801; см. илл. ) и Павловская (1802—07) больницы; дома-усадьбы Демидова (1779—91), Губина (1790-е гг.), Барышникова (1797—1802) и др. Для этих сооружений характерны двуплановость построения композиции (арки ворот, широко расставленные флигеля, лёгкие ограды, выходящие на красную линию улицы, открывают перспективу на главный корпус, расположенный в глубине широкого двора), выявление весомости, массивности, значительности основной части здания (портики большого ордера, купола, простой чёткий план). Строгие, гладкие стены фасадов дополняют графически четко проработанные немногочисленные детали (карнизы, наличники окон), создающие спокойный торжественный ритм.

Целостные и пластичные архитектурные формы преобладают в центрических постройках К. — церквах Филиппа Митрополита (1777—88), Вознесения (1790—93), Косьмы и Дамиана (1791—1803; все в Москве), мавзолее в Николо-Погорелом (Смоленская обл.; 1784—1802).

Выразительность и праздничная торжественность интерьеров К. достигаются введением большого ордера (Колонный зал Дома Союзов в Москве), привлечением скульптуры (Сенат, Университет), монументальной живописи (т. н. «Золотые комнаты» дома Демидова). К. оставался последовательным классиком и в сооружениях так называемого псевдоготического направления, где сохранялась классическая основа здания, а декоративные элементы допетровской и готической архитектуры использовались лишь для декорации фасадов (Петровский подъездной дворец, ныне Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского, 1775—82, в Москве). В 1800—04 К. руководил составлением генерального и «фасадического» («с птичьего полёта») планов Москвы и созданием серии архитектурных альбомов (13) наиболее значительных московских зданий, воздвигнутых как самим К., так и другими зодчими. К. был одарённым графиком, искусно владел техникой архитектурного чертежа, офорта и рисунка, в которых большое внимание уделял выявлению объёмов изображаемых зданий, выступил как мастер зарождающегося бытового жанра: рис. «Увеселительные строения на Ходынском поле в Москве» (тушь, перо, 1774—75), «Строительство Петровского дворца» (тушь, перо, 1778) — оба в Научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева в Москве; виды Коломенского дворца (тушь, перо, 1778, Русского музей, Ленинград). К. организовал архитектурную школу при экспедиции Кремлёвского строения (ученики — И. В. Еготов, А. Н. Бакарев, И. Г. Таманский, М. М. Казаков, Р. Р. Казаков, О. И. Бове и др.).

Лит.: М. К. (Матвей Матвеевич Казаков), О Матвее Федоровиче Казакове, «Русский вестник», 1816, № 11; Бондаренко И. Е., Архитектор Матвей Федорович Казаков (1738—1813), М., 1938; Ильин М. А., Фасадический план Москвы М. Ф. Казакова, в сборнике: Архитектурное наследство, [в.] 9, М. — Л., 1959; Архитектурные альбомы М. Ф. Казакова. Подготовка к изданию, статья и комментарии Е. А. Белецкой, М., 1956; Власюк А. И., Каплун А. И., Кипарисова А. А., Казаков, М., 1957.

Е. А. Белецкая.

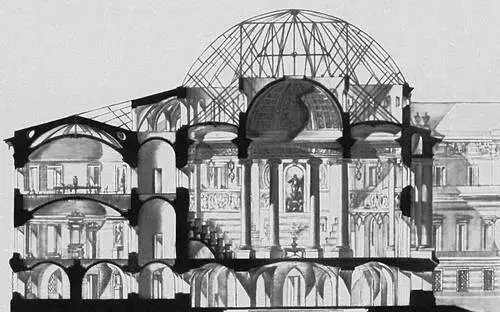

М. Ф. Казаков. Здание Сената (ныне здание Верховного Совета и Совета Министров СССР) в Московском Кремле. 1776—87. Основания и фундаменты — архитектор К. И. Бланк. Разрез. Чертёж в Научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева в Москве.

М. Ф. Казаков. Церковь Филиппа Митрополита в Москве. 1777—88. Интерьер.

М. Ф. Казаков.

Голицынская (ныне 1-я городская) больница в Москве. 1796—1801. Архитектор М. Ф. Казаков.

Казаков Михаил Ильич

Казако'вМихаил Ильич [р. 26.9(9.10).1901, дер. Великуша, ныне Кичменгско-Городецкого района Вологодской области], советский военачальник, генерал армии (1955). Член КПСС с 1919. Родился в семье крестьянина. В Советской Армии с 1920, участвовал в Гражданской войне политбойцом на Южном фронте. Окончил кавалерийские курсы усовершенствования комсостава (1927), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1931) и Военную академию Генштаба (1937), служил на командных и штабных должностях. В 1938—41 начальник штаба Среднеазиатского военного округа. Во время Великой Отечественной войны 1941—45 начальник штаба Брянского (январь — июль 1942), Воронежского (июль 1942 — февраль 1943) фронтов, командующий 69-й армией (февраль — март 1943), помощник командующего войсками Резервного и Степного фронтов, заместитель командующего войсками Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов (апрель — декабрь 1943). С января 1944 до конца войны командовал 10-й гвардейской армией. Участвовал в боях на Дону, в Курской битве, освобождении Украины и Прибалтики. После войны на командных и штабных должностях. В 1953—56 командующий войсками Уральского военного округа, заместитель главкома Сухопутными войсками (1956), командующий Южной группой войск (декабрь 1956—60), командующий войсками Ленинградского военного округа (1960—65); начальник штаба Объединённых Вооруженных сил стран Варшавского договора (1965—68). С 1968 военный инспектор-советник. Депутат Верховного Совета СССР 2-го, 4—7-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1961—71. Автор книги «Над картой былых сражений» (1965). Награжден 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, Кутузова 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, 2 иностранными орденами, а также медалями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: