БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Уотсон Дж., Молекулярная биология гена, пер. с англ., М., 1967.

В. Н. Сойфер.

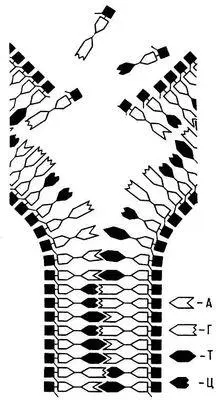

Участок молекулы ДНК: внизу две комплементарные нити образуют двойную цепь вверху цепь разошлась и на каждой нити достраивается новая комплементарная ей. А — аденин, Г — гуанин, Т — тимин, Ц — цитозин.

Комплементация

Комплемента'цияв генетике, дополняющее друг друга действие двух форм ( аллелей ) одного гена или разных генов одного хромосомного набора. Межаллельная К. связана с синтезом у гетерозигот двух разных, но близких по своим функциям белковых молекул вместо одной у каждой из гомозигот . Кроме того, у гетерозигот часто обнаруживаются «гибридные» белковые молекулы, построенные из полипептидных цепочек, синтезируемых в клетке под контролем двух разных аллелей. У гетерозигот по дефектным мутантным аллелям К. может выразиться в восстановлении способности синтезировать нормально функционирующий белок — способности, которая частично или полностью утрачена каждым из мутантов в отдельности (см. Цис-транс-тест ) . Межаллельная К., по-видимому, — главная причина одногенного гетерозиса— преимущества гетерозигот над гомозиготами по жизнеспособности и скорости роста. Для некоторых вирусов, бактерий и грибов построены подробные комплементационные карты генов, помогающие изучать их тонкую структуру (см. Генетические карты хромосом ) . Межгенная К. — одно из проявлений взаимодействия неаллельных генов (см. Эпистаз ) . Дефект, выражающийся в нарушении определённого процесса обмена веществ, в этом случае компенсируется другими генами. В биологической литературе в близком или тождественном смысле иногда употребляется термин комплементарность.

Лит.: Финчем Дж., Генетическая комплементация, пер. с англ., М., 1968.

В. С. Кирпичников.

Комплювий

Комплю'вий(лат. compluvium, от compluere — стекаться), прямоугольное отверстие в крыше древнеримского жилого дома (см. Атрий ) , предназначенное для стока дождевой воды в бассейн ( имплювий ) .

Композиционные материалы

Композицио'нные материа'лы,представляют собой металлические и неметаллические матрицы (основы) с заданным распределением в них упрочнителей (волокон, дисперсных частиц и др.); при этом эффективно используются индивидуальные свойства составляющих композиции. По характеру структуры К. м. подразделяются на волокнистые, упрочнённые непрерывными волокнами и нитевидными кристаллами, дисперсноупрочнённые материалы, полученные путём введения в металлическую матрицу дисперсных частиц упрочнителей, слоистые материалы , созданные путем прессования или прокатки разнородных материалов. К. К. м. также относятся сплавы с направленной кристаллизацией эвтектических структур. Комбинируя объемное содержание компонентов, можно, в зависимости от назначения, получать материалы с требуемыми значениями прочности, жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также создавать композиции с необходимыми магнитными, диэлектрическими, радиопоглощающими и другими специальными свойствами.

Волокнистые К. м., армированные нитевидными кристаллами и непрерывными волокнами тугоплавких соединений и элементов (SiC, AI 2O 3, бор, углерод и др.) являются новым классом материалов. Однако принципы армирования для упрочнения известны в технике с глубокой древности. Еще в Вавилоне использовали тростник для армирования глины при постройке жилищ, а в Древней Греции железными прутьями укрепляли мраморные колонны при постройке дворцов и храмов. В 1555—60 при постройке храма Василия Блаженного в Москве русские зодчие Барма и Постник использовали армированные железными полосами каменные плиты. Прообразом К. м. являются широко известный железобетон, представляющий собой сочетание бетона, работающего на сжатие, и стальной арматуры, работающей на растяжение, а также полученные в 19 в. прокаткой слоистые материалы.

Успешному развитию современных К. м. содействовали: разработка и применение в конструкциях волокнистых стеклопластиков, обладающих высокой удельной прочностью (1940—50); открытие весьма высокой прочности, приближающейся к теоретической, нитевидных кристаллов и доказательства возможности использования их для упрочнения металлических и неметаллических материалов (1950—60); разработка новых армирующих материалов — высокопрочных и высокомодульных непрерывных волокон бора, углерода, Al 2O 3, SiC и волокон других неорганических тугоплавких соединений, а также упрочнителей на основе металлов (1960—70).

В технике широкое распространение получили волокнистые К. м., армированные высокопрочными и высокомодульными непрерывными волокнами, в которых армирующие элементы несут основную нагрузку, тогда как матрица передаёт напряжения волокнам. Волокнистые К. м., как правило, анизотропны. Механические свойства их () определяются не только свойствами самих волокон (), но и их ориентацией, объёмным содержанием, способностью матрицы передавать волокнам приложенную нагрузку и др. Диаметр непрерывных волокон углерода, бора, а также тугоплавких соединений (В 4С, SiC и др.) обычно составляет 100—150 мкм.

Волокнистые К. м., в отличие от монолитных сплавов, обладают высокой усталостной прочностью s -1. Так, например, s -1(база 10 7циклов) алюминиевых сплавов составляет 130—150 Мн/м 2(13—15 кгс/мм 2) , в то время как у армированного борным волокном алюминиевого К. м. s -1около 500 Мн/м 2(при той же базе). Предел прочности и модуль упругости К. м. на основе алюминия, армированного борным волокном, примерно в 2 раза больше, чем у алюминиевых сплавов В-95 и АК4-1.

Важнейшими технологическими методами изготовления К. м. являются: пропитка армирующих волокон матричным материалом; формование в пресс-форме лент упрочнителя и матрицы, получаемых намоткой; холодное прессование обоих компонентов с последующим спеканием, электрохимическое нанесение покрытий на волокна с последующим прессованием; осаждение матрицы плазменным напылением на упрочнитель с последующим обжатием; пакетная диффузионная сварка монослойных лент компонентов; совместная прокатка армирующих элементов с матрицей и другие.

Табл. 1. — Механические свойства волокнистых композиционных материалов с непрерывными волокнами

| Упрочнитель (волокно) | Предел | Удельная | Модуль | Удельный | |||||

| Матрица (основа) | материал | % (по объёму) | Плотность, кг/м 3 | прочности, Гн/м 3 | прочность, кн-м/кг | упругости, Гн/м 3 | модуль упругости, Мн-м/кг | ||

| Никель | Вольфрам | 40 | 12500 | 0,8 | 64 | 265 | 21,2 | ||

| Молибден | 50 | 9300 | 0,7 | 75 | 235 | 25,25 | |||

| Титан | Карбид кремния | 25 | 4000 | 0,9 | 227 | 210 | 52 | ||

| Алюминий | Борное волокно | 45 | 2600 | 1,1 | 420 | 240 | 100 | ||

| Стальная проволока | 25 | 4200 | 1,2 | 280 | 105 | 23,4 | |||

| Борное волокно | 40 | 2000 | 1,0 | 500 | 220 | 110 | |||

| Магний | Углеродное волокно | 50 | 1600 | 1,18 | 737 | 168 | 105 | ||

| Полимерное связующее | Борное волокно | 60 | 1900 | 1,4 | 736 | 260 | 136,8 | ||

Табл. 2.— Свойства нитевидных кристаллов и непрерывных волокон

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: