БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Проблемы и перспективы.Дальнейшее изучение К. л. в лабораториях и на космических станциях продолжается в двух направлениях. На космофизическом направлении выясняется природа тех основных процессов, в которых может происходить ускорение частиц до высоких и сверхвысоких энергий (в сверхновых звёздах, пульсарах, отчасти на Солнце), а также свойства межпланетной и межзвёздной среды по вариациям интенсивности К. л., особенностям их состава, углового и энергетического распределения. Особенно большие надежды возлагаются на исследования в области рентгеновской и гамма-астрономии в тесной связи с радиоастрономическими и астрономическими наблюдениями возможных источников К. л.

Интересен также вопрос о роли нейтрино как одной из компонент первичных К. л. при энергиях ³ 10 20 эв. Возникновение широких атмосферных ливней столь высоких энергий уже трудно объяснить заряженными частицами, ускоряемыми в пределах нашей Галактики, а частицы межгалактического происхождения не могут набрать таких энергий из-за столкновений с фотонами реликтового излучения, заполняющего Метагалактику. Поэтому приходится учитывать возможность непрерывного роста непрозрачности вещества (в частности, атмосферного воздуха) для потоков космического нейтрино, которые в этом случае смогли бы стать «предками» самых мощных широких ливней.

Делаются попытки окончательно решить неясную пока проблему существования файрболов — гипотетических частиц (с массами ~ 3—5 Гэв, а иногда и значительно выше), почти мгновенно распадающихся после своего рождения на отдельные частицы (в основном пионы) по законам статистической физики. Далеко не закончены дискуссии о степени применимости описания множественного рождения частиц моделями гидродинамических и термодинамических типов, в которых образуемая при ядерных столкновениях высоковозбуждённая «адронная материя» с неопределённым числом частиц расширяется вплоть до её распада на отдельные свободные частицы.

Лит.: Гинзбург В. Л., Сыроватский С. И., Происхождение космических лучей, М., 1963; Дорман Л. И., Вариации космических лучей и исследование космоса, М.. 1963; Дорман Л. И., Мирошниченко Л. И., Солнечные космические лучи, М., 1968; Дорман Л. И., Смирнов В. С., Тясто М. И., Космические лучи в магнитном поле Земли, М., 1971; Мурзин В. С., Сарычева Л. И., Космические лучи и их взаимодействие, М., 1968; Бугаев Э. В., Котов Ю. Д., Розенталь И. Л., Космические мюоны и нейтрино, М., 1970; Бондаренко В. М., Использование космических лучей в геологии, М., 1965. Популярная лит.: Росси Б., Космические лучи, пер. с англ., М., 1966; Добротин Н. А., Космические лучи, М., 1963; Жданов Г. Б., Частицы высоких энергии, М., 1965; Гинзбург В. Л., Происхождение космических лучей, М., 1968.

Г. Б. Жданов.

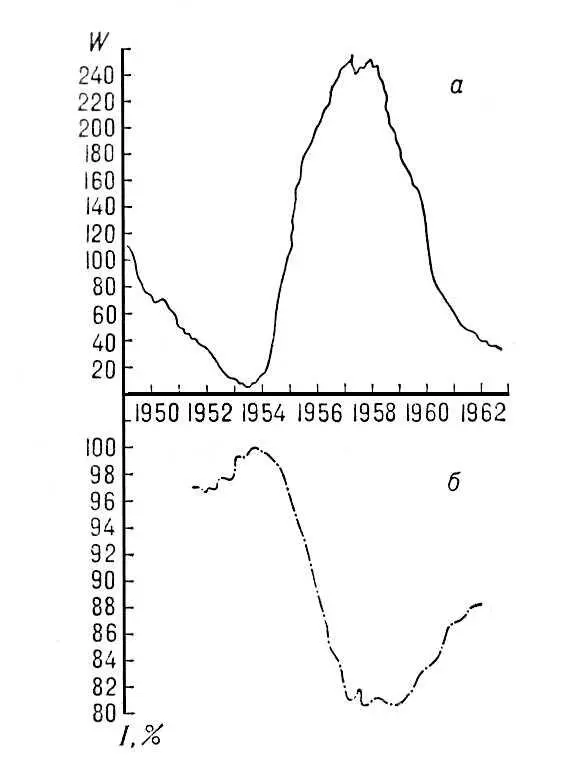

Рис. 5. Одиннадцатилетний цикл солнечной активности, характеризуемой числом групп пятен W на Солнце (а), и относительных изменений интенсивности I космических лучей всех энергий, по данным наблюдений высокоширотной станции (б). По оси абсцисс отложены годы.

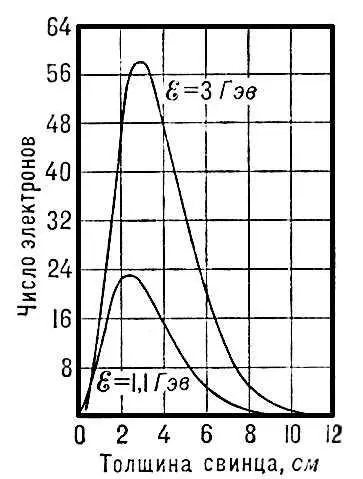

Рис. 9. Каскадные кривые, показывающие изменение числа электронов (и позитронов) в зависимости от толщины пройденного ливнем слоя свинца при начальных энергиях электронов 1,1 и 3 Гэв .

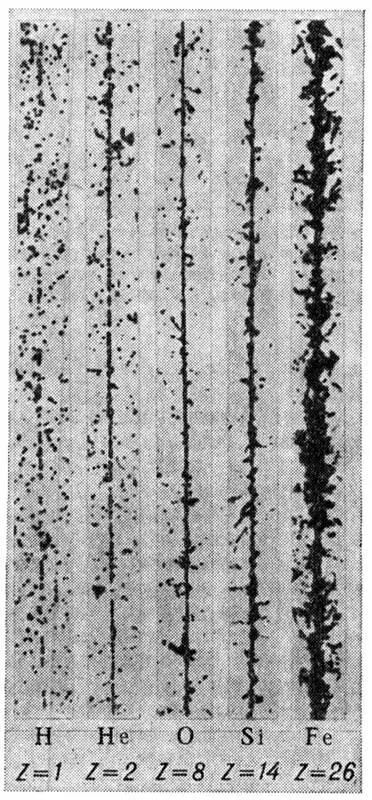

Рис. 1. Следы ядер первичных космических лучей в ядерной фотоэмульсии (Z — атомный номер химического элемента).

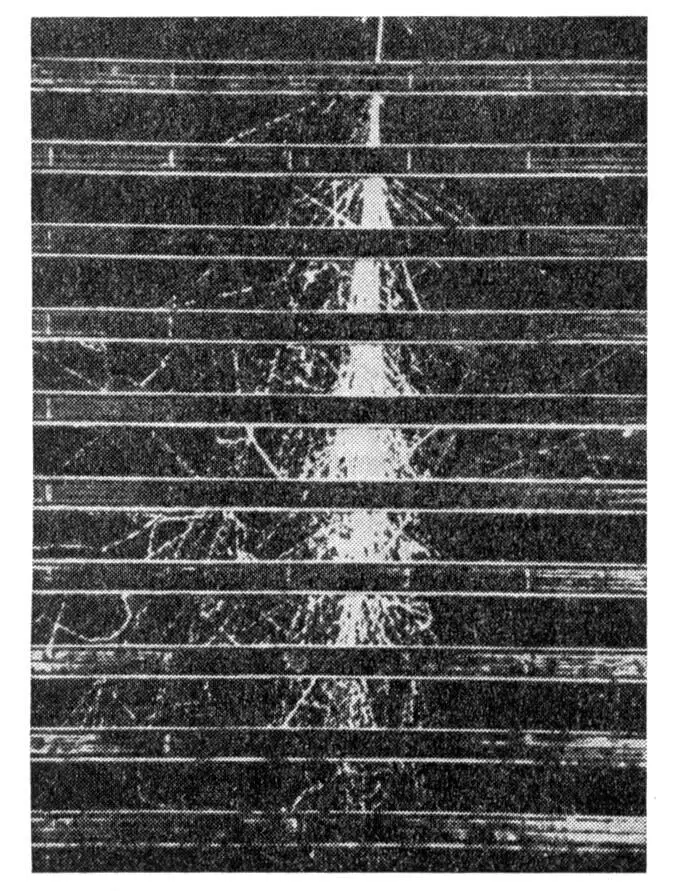

Рис. 8. Фотография, показывающая развитие электронно-фотонного ливня в латунных пластинках, установленных в камере Вильсона.

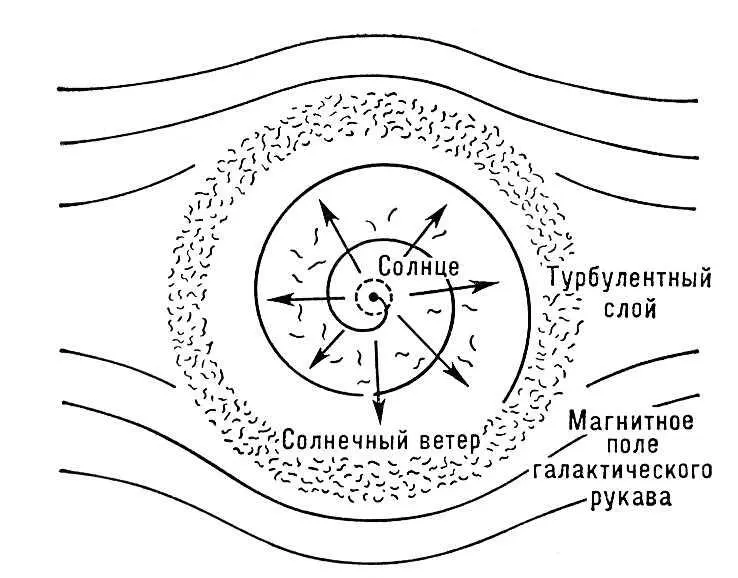

Рис. 4. Схема, иллюстрирующая характер солнечного ветра и структуру регулярного межпланетного магнитного поля (спираль) в области модуляции галактических космических лучей; штриховая окружность — орбита Земли.

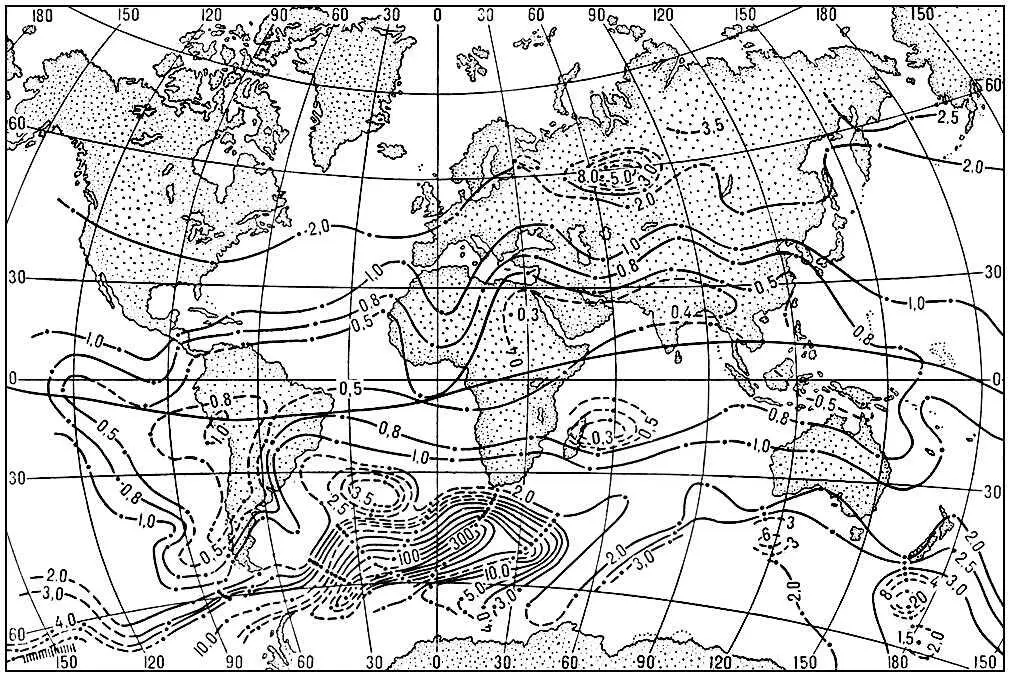

Рис. 2. Карта изокосм — линий равной интенсивности космических лучей — на высотах ~ 200 км , по данным третьего советского корабля-спутника (1960) [сплошная жирная линия — геомагнитный экватор]; прерывистые линии — менее надёжные данные, основанные на малом числе измерений. Интенсивность указана в относительных единицах.

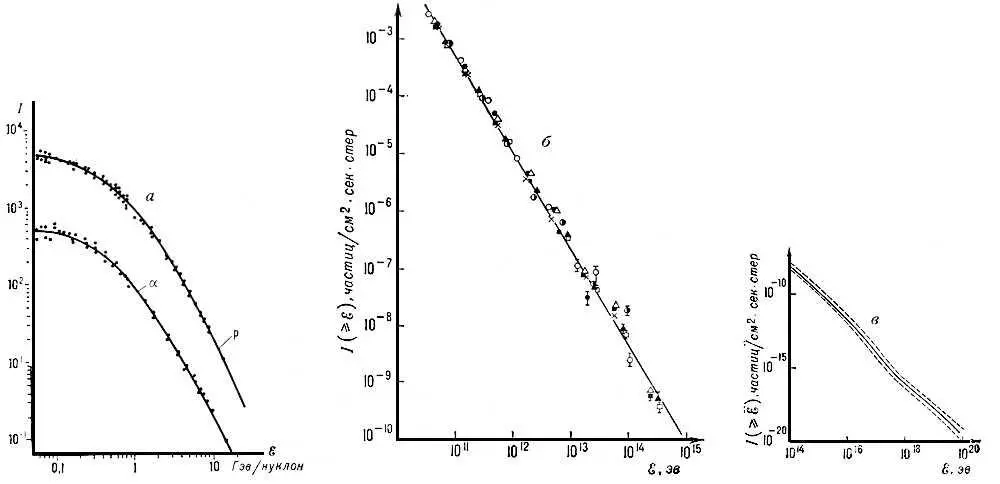

Рис. 3. Энергетический спектр первичных космических лучей (в логарифмическом масштабе): а — дифференциальный спектр (зависимость интенсивности I от энергии E) в области умеренной энергии для протонов (р) и a-частиц; нанесены также экспериментальные точки; б — интегральный спектор (для всех частиц) в области высоких энергий [экспериментальные точки получены на спутниках серии «Протон» (1, 2, 3)]; в — в области сверхвысоких энергий [пунктирные линии ограничивают экспериментальные значения I].

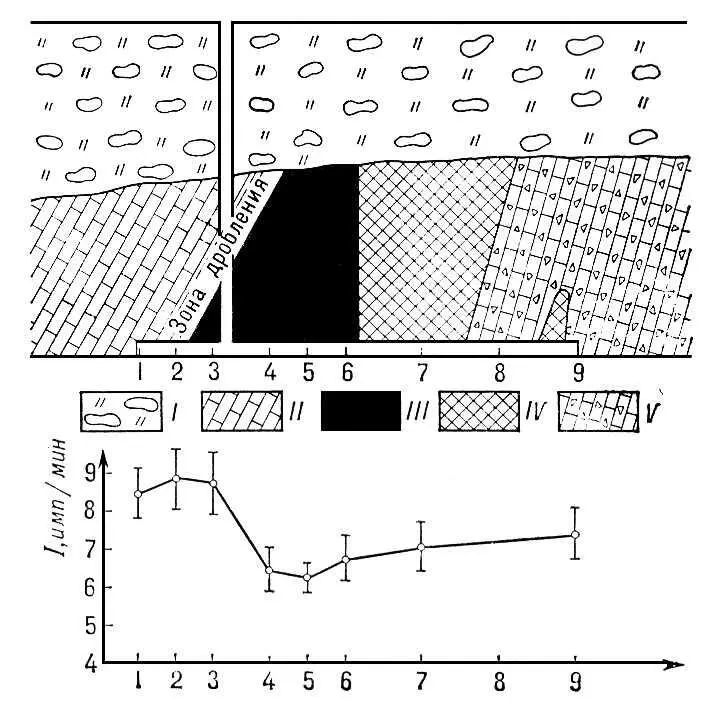

Рис. 12. Пример разведки полезных ископаемых при помощи измерения интенсивности проникающей (мюонной) компоненты космических лучей: а — разрез полиметаллического месторождения (I — наносы, II — известняк, III — богатая руда, IV — бедная руда, V — вкрапленное оруденение); б — интенсивность I космических лучей, измеренная телескопом счётчиков (вертикальные линии на кривой указывают ошибки измерений).

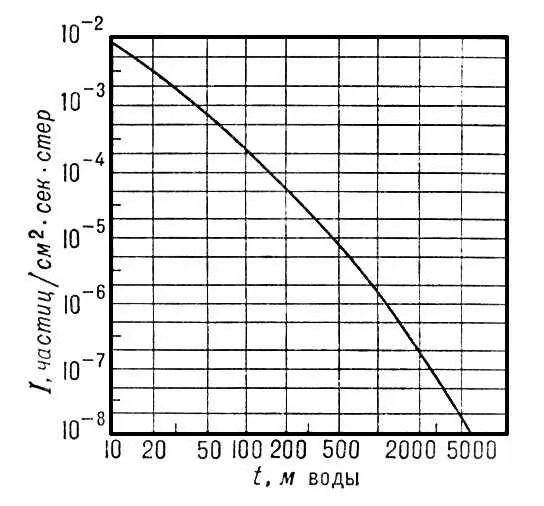

Рис. 10. Зависимость интенсивности I вертикального потока проникающей (мюонной) компоненты космических лучей от глубины t относительно уровня моря (масштаб логарифмический).

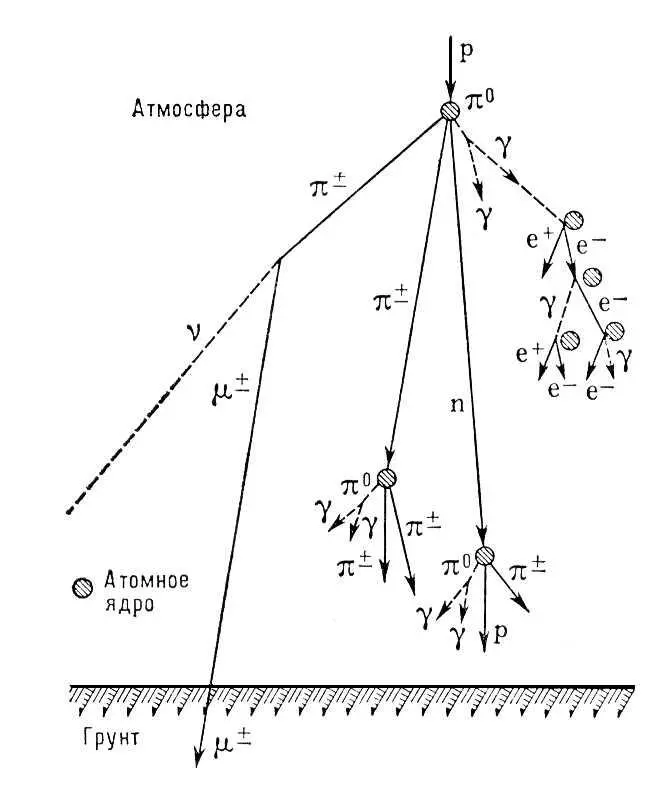

Рис. 11. Схема ядерно-каскадного процесса в атмосфере, с образованием трёх основных компонент вторичных космических лучей: электронно-фотонной (мягкой), ядерно-активной и мюонной (проникающей); р — протон; n — нейтрон; p  ,p 0— пионы; m

,p 0— пионы; m  — мюоны; е

— мюоны; е  — позитрон и электрон; n — нейтрино; g — квант.

— позитрон и электрон; n — нейтрино; g — квант.

Интервал:

Закладка: