БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К. р. впервые появились в среднем триасе; ныне достигли расцвета: к ним относится около 40 отрядов и свыше 90% всех современных видов рыб. Обитают во всех водоёмах, где могут жить рыбы. К. р. раздельнополы, лишь некоторые гермафродиты (например, морские окуни из рода Serranus). Оплодотворение обычно наружное, они откладывают икру; у некоторых видов — внутреннее, у них рождаются мальки (у гамбузии, голомянок и др.). Одни К. р. растительноядные, др. — животноядные, есть виды, паразитирующие на др. рыбах (угорь Simenchelys parasiticus, сомик из рода Stegophilus и др.). К К. р. принадлежат почти все основные промысловые рыбы; на их долю приходится более 98% мирового улова.

Лит.: Берг Л. С., Система рыбообразных рыб, ныне живущих и ископаемых, 2 изд., М.— Л., 1955 (Труды Зоологического ин-та, т. 20); его же, Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран, 4 изд., ч.1—3, М.— Л..1948—49; Никольский Г. В., Частная ихтиология, 3 изд., М., 1971.

Г. В. Никольский.

Костич Лаза

Ко'стич(Костић) Лаза (31.1.1841, Ковиль, Бачка, — 9.12.1910, Вена), сербский писатель. Окончил университет Пешта (1864). Как видный деятель Омладины, преследовался австро-венгерскими властями. Поэзия К. отличается романтическим порывом к свободе, к духовному раскрепощению личности. По мотивам народных песен и на сюжеты из национальной истории написаны романтические драмы К. «Максим Црноевич» (1866), «Пера Сегединац» (1882). Как литературный критик К. выступал с позиций идеалистической эстетики, отразившихся и в его работах по философии искусства («Основы прекрасного в мире», 1880, и др.).

Соч.: Одабрана дела, св. 1—2, Нови-Сад — Београд, 1962.

Лит.: Скерлић Т., Историja нове српске књижевности, 3 изд., Београд, 1953.

Костище

Кости'ще,древнее жертвенное место (1-е тысячелетие до н. э. — конец 1-го тыс. н. э.). Распространены в Верхнем и Среднем Прикамье (современная Пермская область). Состоят из слоев пепла и пережжённых костей животных, приносившихся в жертву. В К. находят большое количество вотивных предметов (фигурки людей и животных, наконечники стрел, монеты, миниатюрные глиняные сосуды и др.). Наиболее ранние небольшие костища находились на городищах ананьинской культуры, затем они были вынесены в рощи и существовали до 8—10 вв. Наиболее известно Гляденовское костище.

Лит.: Вадер О. Н. и Оборин В. А., На заре истории Прикамья, Пермь, 1958, с. 110—18.

Костия

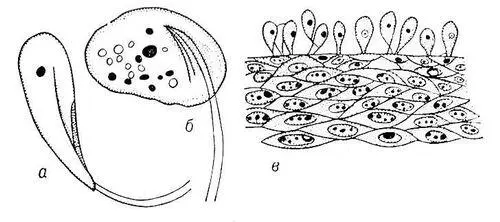

Ко'стия(Costia necatrix), простейшее семейства Bodonidae класса жгутиковых. Форма тела каплевидная; длина 6—20 мкм, ширина 3—10 мкм. Ядро пузырьковидное, жгутиков 4, разной длины. К. распространена повсеместно. Опасный паразит различных рыб, особенно мальков; вызывает тяжёлое заболевание — костиоз. Попадая в неблагоприятные условия, К. образует цисты.

Лит.: Бауер О. Н., Мусселиус В. А., Стрелков Ю. А., Болезни прудовых рыб, М., 1969.

Костия: а — вид сбоку; б — вид с брюшной стороны; в — паразиты на коже рыбы.

Костки Наперского восстание 1651

Ко'стки Напе'рского восста'ние 1651,крестьянское восстание в Речи Посполитой, возглавлявшееся шляхтичем А. Л. Косткой Наперским (Kostka Napierski: настоящая фамилия Бзовский). Началось в июне в Подгалье (район Прикарпатья) под влиянием Освободительной войны украинского народа (1648—54). 14 июня крестьяне овладели замком Чорштын (Краковское воеводство), что явилось сигналом к восстанию, которое в течение нескольких дней охватило Подгалье и вышло за его пределы. Однако уже 24 июня войска, собранные краковским епископом П. Гембицким, захватили Чорштын. Костка Наперский и его ближайшие помощники С. Маршалок (Лентовский) и М. Радоцкий были схвачены и казнены, а восстание подавлено, в начале июля.

Лит.: Миллер И., Крестьянское восстание в Подгалье в 1651 году, «Уч. зап. ин-та славяноведения», 1950, т. 2; его же, Освободительная война 1648—1654 гг. и польский народ, «Вопросы истории», 1954, № 1.

Костная мука

Ко'стная мука',костяная мука, продукт переработки костей забитых животных, используемый в качестве минеральной подкормки для с.-х. животных. Вырабатывается размолом обезжиренных органическими растворителями и обесклеенных паром костей. К. м, богата минеральными веществами, особенно кальцием (245 г в 1 кг корма) и фосфором (118 г ) . В рацион крупного рогатого скота её добавляют 40—100 г в сутки, мелких животных — 8—20 г. В состав комбикормов К. м. включают до 1% от массы корма.

Костные ганоиды

Ко'стные гано'иды(Holostei), надотряд рыб из группы лучепёрых. Занимают промежуточное положение между хрящевыми ганоидами и костистыми рыбами. Череп, челюстной аппарат и жаберный построены по типу костистых, но нижняя челюсть из многочисленных окостенений, как у хрящевых ганоидов. Скелет хвостового плавника построен по типу хрящевых ганоидов. К. г. впервые появились в поздней перми и, по-видимому, произошли от высших хрящевых ганоидов. В мезозое К. г. были представлены 7 отрядами; к началу палеогена почти все вымерли. В современной фауне представлены отрядом ильных рыб (с одним видом — ильная рыба ) и отрядом панцирных щук (с несколькими видами).

Лит.: Основы палеонтологии. Бесчелюстные, рыбы, М., 1964.

Костный мозг

Ко'стный мо'зг,ткань, заполняющая полости костей у позвоночных животных и человека. Различают красный К. м. с преобладанием кроветворной миелоидной ткани и жёлтый с преобладанием жировой ткани. Красный К. м. сохраняется в течение всей жизни в плоских костях (ребрах, грудине, костях черепа, таза), а также в позвонках и эпифазах трубчатых костей. У человека он составляет около 1,5% массы тела. С возрастом кроветворная ткань в полостях трубчатых костей замещается жировой и К. м. в них становится жёлтым.

Красный К. м. — основной кроветворный орган у взрослых млекопитающих и человека. В нём происходит развитие эритроцитов, зернистых лейкоцитов (нейтрофилов, эозинофилов, базофилов), кровяных пластинок (тромбоцитов), а также костномозговых лимфоцитов. В состав К. м. (около 0,1% всех его клеток) входят особые, так называемые стволовые, кроветворные клетки. Стволовые клетки, благодаря их способности к многократному делению и развитию в направлении всех форм кроветворных и лимфоидных клеток, поддерживают кроветворение в К. м. и обеспечивают возмещение постоянно происходящей в организме убыли лейкоцитов и эритроцитов. Главную массу К. м. составляют созревающие клетки разных ростков кроветворения (эритроидных, миелоидных, лимфоцитов, мегакариоцитов). Все они — потомки стволовых кроветворных клеток и пополняются за их счёт; часть из них способна к нескольким делениям. Относительное содержание в К. м. созревающих клеток отдельных ростков кроветворения и более или менее зрелых клеточных форм каждого из ростков служит важной характеристикой процесса кроветворения. По мере созревания клетки из К. м. поступают в кровяное русло. Кроме зрелых клеток, из К. м. выходит и некоторое количество стволовых кроветворных клеток, способных переселяться в др. кроветворные органы. Основу красного К. м. составляет ретикулярная ткань, образующая клеточный синцитий, на котором располагаются кроветворные клетки. Их размножение и созревание во многом зависят от взаимодействия с ретикулярной тканью, обладающей, кроме того, способностью к костеобразованию, что проявляется при заживлении переломов костей. Интенсивность кроветворения в К. м. может резко увеличиваться. Благодаря этому значительный убыль клеток крови (например, при кровопотерях) или разрушение значительной части клеток К. м. обычно быстро восполняются. Однако к некоторым воздействиям (например, ионизирующим излучениям ) К. м. и, в частности, его стволовые клетки высоко чувствительны. Поэтому состояние К. м. — один из главных факторов, определяющих резистентность (устойчивость) организма к таким воздействиям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: