БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По расположению коллагеновых волокон в основном веществе К. различают грубоволокнистую и тонковолокнистую, или пластинчатую, К. В грубоволокнистой К. волокна расположены в различных направлениях, в тонковолокнистой — они образуют пластинки (отсюда название «пластинчатая К.»), в которых волокна проходят преимущественно в одном направлении. Все К. развиваются из эмбриональной соединительной ткани — мезенхимы либо непосредственно (т. н. вторичные, или покровные, К.: лобные, теменные и др.), либо проходя хрящевую стадию (т. н. первичные, или замещающие, К.: плечевая, бедренная и др.). Вторичные К. образовались в процессе эволюции позвоночных из погрузившихся под кожу кожных чешуй, первичные — возникли как окостенения внутреннего хрящевого скелета. При развитии покровных К. образуется т. н. скелетогенный зачаток — скопление мезенхимных клеток, которые затем становятся остеобластами и образуют К. При развитии замещающих К. в скелетогенном зачатке первоначально образуется хрящевая модель будущей К., которая затем замещается костной тканью; хрящ при этом разрушается. У зародыша образуется грубоволокнистая К., заменяющаяся затем у некоторых земноводных и пресмыкающихся, у большинства птиц, а также у млекопитающих тонковолокнистой К.

О заболеваниях К. см. Кариес, Остеомаляция, Остеомиелит, Рахит и др. (подробнее см. Остеология ) .

При переломах трубчатых К. обычно резко усиливается процесс костеобразования. При этом образуется костно-хрящевая мозоль, соединяющая отломки. В ходе её дальнейшей перестройки форма К. восстанавливается. К. может образоваться у взрослых позвоночных животных и у человека не только в составе скелета, но и вне его — в любом участке соединительной ткани (эктопическое костеобразование).

Лит.: Заварзин А. А. и Румянцев А. В., Курс гистологии, 6 изд., М., 1946, гл. 6; Иванов Г. Ф., Основы нормальной анатомии человека, т. 1—2, 1949; Фриденштейн М., Я., Экспериментальное внескелетное костеобразование, М., 1963.

А. Я. Фриденштейн.

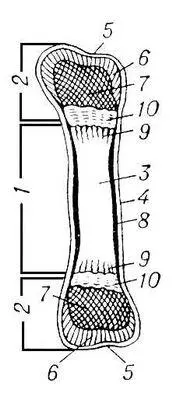

Рис. 1. Схема строения трубчатой кости: 1 — диафиз; 2 — эпифизы; 3 — костномозговая полость; 4 — надкостница; 5 — надхрящница; 6 — суставной хрящ; 7 — губчатое костное вещество; 8 — компактное костное вещество; 9 — эндохондральная (возникшая внутри хряща) кость; 10 — пластинка роста.

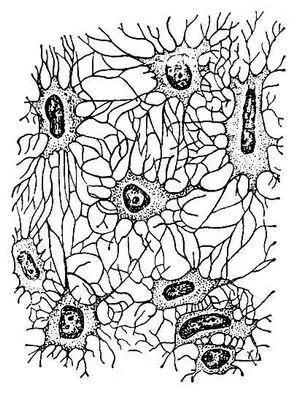

Рис. 2. Костные клетки из решётчатой кости.

Костюк Григорий Силович

Костю'кГригорий Силович [р. 23.11(5.12).1899, село Могильно, ныне Гайворонского района Кировоградской области], советский психолог, действительный член АПН СССР (1967). Профессор Киевского педагогического института (с 1935), директор научно-исследовательского института психологии УССР (с 1945). Основные труды по вопросам психологии мышления, усвоения понятий, взаимосвязи обучения, воспитания и развития личности ребёнка, его способностей, а также истории психологии. Награжден орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Про генезис понятия числа у дiтей, «Науковi записки Ин-ту психологiї», 1949, т. 1; Нариси з icторiї вiтчизняної психологiї (XVII—XVIII ст.). 3бipнik ст.. К., 1952; Вопросы психологии мышления, в сб.: Психологическая наука в СССР, т. 1, М., 1959; Принцип развития в психологии, в кн.: Методологические и теоретические проблемы психологии, М., 1969.

Костюк Платон Григорьевич

Костю'кПлатон Григорьевич (р. 20.8.1924, Киев), советский физиолог, специалист в области нейрофизиологии и электрофизиологии, член-корреспондент АН СССР (1966), академик АН УССР (1969), член Германской (ГДР) академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1966). Член КПСС с 1947. Сын Г. С. Костюка. Окончил Киевский университет (1946) и Киевский медицинский институт (1949). С 1956 заведующий отделом института физиологии животных при Киевском университете. С 1958 заведующий организованным им отделом общей физиологии нервной системы в институте физиологии им. А. А. Богомольца АН УССР, а с 1966 и директор этого института. Основные труды по изучению клеточных механизмов деятельности нервной системы. К. впервые в СССР применил микроэлектродное изучение деятельности нервных клеток и создал школу исследователей в этой области. Премия им. И. П. Павлова (1962). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Двухнейронная рефлекторная дуга, М., 1959; Микроэлектродная техника. К., 1960; Физиология центральной нервной системы, К., 1971.

Костюковичи

Костюко'вичи,город (с 1938), центр Костюковичского района Могилёвской области БССР. Расположен на р. Жадунке (бассейн Днепра), в 3 км от ж.-д. станции Коммунары (на линии Орша — Унеча). заводы спиртовой, льнообрабатывающий, маслодельный и др. предприятия.

Костюковка

Костюко'вка,посёлок городского типа в Гомельской области БССР, в 12 км к С. от Гомеля. Ж.-д. станция на линии Гомель — Жлобин. 10 тыс. жителей (1970). Крупный стекольный завод (оконное и витринное стекло, стеклотрубы, пеностекло и др.).

Костюм

Костю'м(франц. costume, от итал. costume, буквально — обычай), в театре один из важных компонентов оформления спектакля — одежда, обувь, головные уборы, украшения и др. предметы, которые используются актёром для характеристики сценического образа, создаваемого им на основе общего режиссёрского замысла; необходимое дополнение к костюму — грим и причёска. К. — самостоятельная область творчества театрального художника, воплощающего в нём мир образов — остросоциальных, сатирических, гротесковых, трагических, сказочных и др.

К. существовал уже в древних играх и обрядах, античном и средневековом театре, классическом театре Востока. В ранних видах театра и в последующее время К., как правило, либо носил условный характер, либо повторял современную одежду соответствующего времени. Мольер при постановке своих пьес использовал современные К. людей различных сословий. К исторической точности К. стремился Вольтер, которого поддерживала актриса Клерон.

К. для Ф. Ж. Тальма выполнялись по эскизам художника Ж. Л. Давида. Значительное влияние на развитие К. оказала во 2-й половине 19 в. деятельность немецкого Мейнингенского театра. Огромная заслуга в деле создания К., точно соответствующего эпохе и среде, изображенным в пьесе, характеру сценического героя, принадлежит Московскому Художественному театру.

К театрально-декорационному искусству, в том числе к К., обращались крупнейшие русские художники В. М. Васнецов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, К. А. Коровин, М. А. Врубель, А. Я. Головин, М. В. Добужинский, И. Л. Билибин, Б. М. Кустодиев. Среди выдающихся мастеров К. в советском театре — Н. П. Акимов, П. В. Вильямс, С. Б. Вирсаладзе, Б. И. Волков, В. В. Дмитриев, Е. Е. Лансере, В. Ф. Рындин, Ф. Ф. Федоровский и др. Крупнейшие современные мастера К. за рубежом — К. Берар, Л. Гишиа, Ж. Вакевич (Франция), М. Харрис, С. Дивайн, Э. Монтгомери (Великобритания) и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: