БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КО)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КО) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

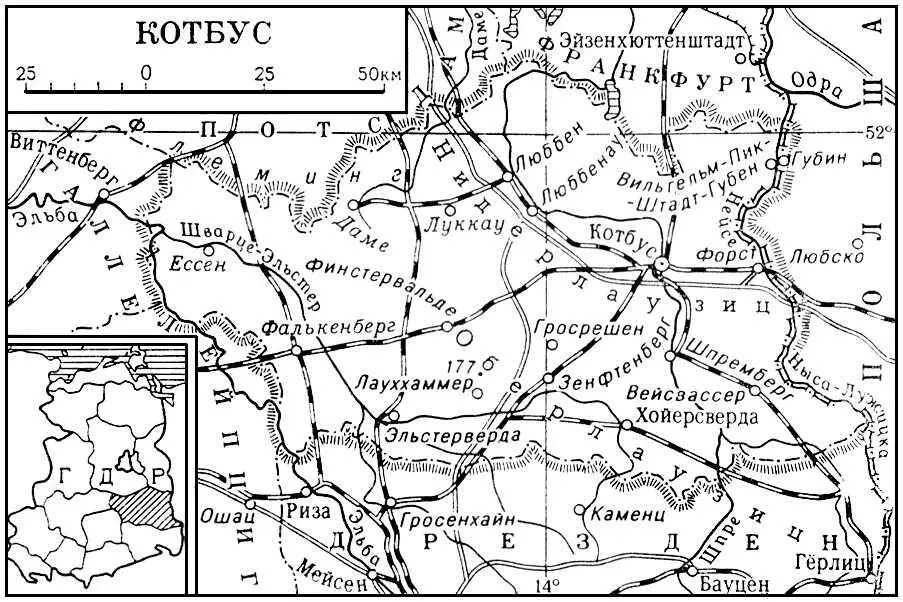

С. Н. Раковский.

Котбус.

Котвич Владислав Людвигович

Ко'твич(Kotwicz) Владислав Людвигович (20.3.1872, деревня Оссовье, на Виленщине, — 3.10.1944, деревня Чарный Боже, около Вильнюса), русский и польский востоковед, член-корреспондент АН СССР (1923), действительный член Польской академии знаний, председатель Польского востоковедческого общества (1922—36). В 1895 окончил Петербургский университет, в 1900—03 преподавал в университете монгольский язык, в 1903—23 — калмыцкий и маньчжурский языки. Неоднократно ездил в Калмыкию для исследования говоров и диалектов калмыцкого языка. В 1920—22 первый директор Петроградского института живых восточных языков. В 1923—40 профессор кафедры восточных языков Львовского университета. С 1927 редактор журнала «Rocznik Orientalistyczny».

Соч .: Лекции по грамматике монгольского языка, СПБ. 1902; Калмыцкие загадки и пословицы, СПБ. 1905; Монгольские надписи в Эрдени-дзу, в кн.: Сб. Музея антропологии и этнографии при Российской АН, т. 5, в. 1, П., 1917; Русские архивные документы по сношениям с ойратами в XVII—XVIII вв., «Известия Российской Академии наук», 1919, № 12—15; Józef Kowalewski — orientalista (1801—1878), Wr., 1948 (библ.); Studia nad językami ałtajskimi, «Rocznik Orientalistyczny», 1953, t. 16 (библ.).

П. П. Старшина.

Кот-Диджи

Кот-Диджи',холм близ г. Хайрпур (Пакистан), содержащий остатки многослойного поселения эпохи бронзы (3—2-е тыс. до н. э.). Обнаружен и исследован (1957—58) индийским археологом А. Ханом. Нижние слои — следы поселения своеобразной культуры, названной котдиджинской. Открыты остатки глинобитных домов на каменных фундаментах, а также укреплений (сооружены в конце 3-го тыс. до н. э.). Некоторые элементы материальной культуры (орудия, керамика) имеют черты сходства с хараппскими (см. Хараппская цивилизация ) , что, вероятно, объясняется временным сосуществованием двух культур на этой территории. На рубеже 3-го и 2-го тыс. до н. э. посёлок был разрушен хараппцами, и на его месте возникло хараппское поселение, просуществовавшее около 300 лет. Стратиграфия К.-Д. свидетельствует о сложных исторических процессах, протекавших в долине Инда на рубеже 3-го и 2-го тыс. до н. э.

Лит.: Щетенко А. Я., Древнейшие земледельческие культуры Декана, Л., 1968, с. 133—34.

А. Я. Щетенко.

Кот-д'Ор

Кот-д'О'р(Côte-d'Or), департамент на В. Франции в Бургундии. Площадь 8,8 тыс. км 2. Население 444 тыс. человек (1972). Административный центр — г. Дижон. Большую, северо-западную часть территории занимают плато и возвышенности: Лангр, Кот-д'Ор и др.; на Ю.-В. — низменность р. Сона. Около 18% населения занято в сельском хозяйстве, 24% — в промышленности (1968). Пастбищное животноводство в горах. У подножия горной гряды Кот-д'Ор — виноградники. Низменность распахана (пшеница, сахарная свёкла, овощи). промышленность: машиностроение и металлообработка (в Дижоне), пищевая (в т. ч. изготовление бургундских вин), деревообрабатывающая.

Кот-дю-Нор

Кот-дю-Но'р(Côtes-du-Nord), департамент на С.-З. Франции, на полуострове Бретань. Площадь 7,2 тыс. км 2. Население 509 тыс. человек (1972). Административный центр — г. Сен-Бриё. Большая часть территории — холмистые возвышенности; северная, прибрежная часть — плодородная низменность. В экономике основное значение имеют животноводство (крупный рогатый скот на естественных пастбищах, свиноводство) и рыболовство. Возделывают пшеницу, рожь, картофель, овощи, фуражные культуры. Яблоневые сады. Предприятия машино-строительной, металлообрабатывающей, пищевой и текстильной промышленности. На берегу залива Сен-Мало — песчаные пляжи.

Котёл паровой

Котёл парово'й,см. Паровой котёл .

Котёл-аккумулятор

Котёл-аккумуля'тор, паровой котёл, обладающий повышенной способностью к аккумулированию и отдаче тепла, что определяется в основном увеличенным водяным объёмом К.-а. и имеет значение для промышленных котлов, работающих главным образом при переменном потреблении пара. С повышением давления или уровня воды в котле (или того и другого) образуется избыток тепла, который может реализоваться при уменьшении давления (когда вода в котле окажется перегретой) на добавочное испарение части воды из водяного объёма.

Котёл-парообразователь

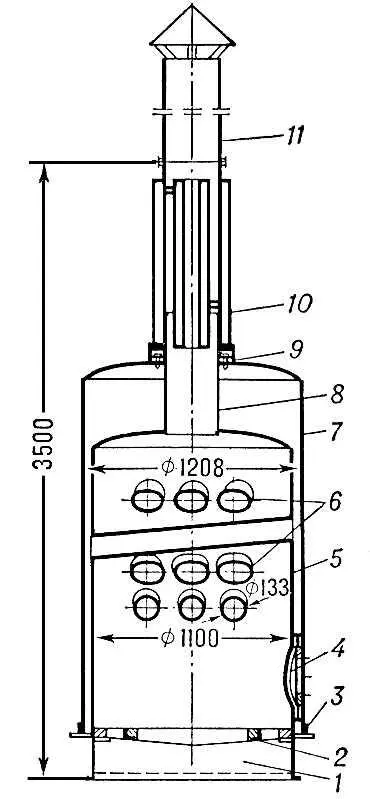

Котёл-парообразова'тель,теплообменный аппарат, применяемый на животноводческих фермах для получения горячей воды и пара, необходимых для мытья молочной посуды, пастеризации молока, запаривания кормов, отопления помещений и др. производственных целей. Различают К.-п. с вертикальным и горизонтальным расположением котла.

Основные узлы выпускаемых в СССР К.-п. ( рис. ) — жаровая и водяная камеры, кипятильные трубы, водоподогреватель, паросборник, паропроводы, контрольные и предохранительные приборы, арматура. К.-п. с горизонтальным расположением котла (типа КВ) работают на различных видах твёрдого топлива, но могут быть переоборудованы для работы на жидком топливе; К.-п. с вертикальным расположением котла (типа КМ) — на твёрдом и жидком топливе.

Характеристика некоторых котлов-парообразователей, выпускаемых в СССР

| КМ-1600 | КВ-200 | КВ-300 | Д-721 | |

| Паропроизводительность, кг/ч | 300 | 200 | 300 | 800 |

| Избыточное давление пара, кгс/см 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

| Объём водяного пространства, л | 710 | 592 | 1060 | 900 |

| Поверхность нагрева, м 2 | 11,5 | 9,0 | 14,0 | 16,75 |

| Высота без дымовой трубы, мм | 3400 | 1300 | 1500 | 1860 |

Примечание. 1 кгс/см 2 = 0,1 Мн/м 2.

Котёл-парообразователь КМ-1600: 1 — зольник; 2 — колосниковая решётка; 3 — нижнее болтовое соединение; 4 — топочная дверца; 5 — жаровая камера; 6 — кипятильные трубы; 7 — корпус; 8 — труба жаровой камеры; 9 — верхнее болтовое соединение; 10 — водоподогреватель; 11 — дымовая труба.

Котёл-турбина блок

Котёл — турби'на блок,паросиловая установка, состоящая из парового котла, турбины и вспомогательного оборудования; при нормальной работе не имеет связей по пару и воде с др. установками. Поскольку турбина К.—т. б. обычно служит на электростанции для привода генератора, не имеющего связей с др. генераторами, такой блок иногда называют блоком котёл — турбина — генератор (см Блочная тепловая электростанция ) .

Пар из котла поступает в цилиндр высокого давления конденсационной турбины, пройдя который, возвращается в котёл в промежуточный пароперегреватель ( рис. ). Вторично перегретый пар направляется в цилиндр среднего давления турбины, затем в цилиндр низкого давления и далее в конденсатор. Из конденсатора вода откачивается насосом. Далее она проходит через подогреватели низкого и высокого давления, деаэратор и поступает в котёл. Обычно котёл по ряду причин (например, по условию охлаждения труб поверхностей нагрева) не может работать при нагрузках, меньших определённого значения, и поэтому иногда (например, при пусках блока) пара вырабатывается больше, чем требуется для турбины. В таких случаях избыток пара сбрасывается через редукционное устройство в конденсатор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: