БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КУ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КУ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КУ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КУ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соч.: Збор творау, т. 1—6, Miнск, 1961—63; в рус. пер. — Избр. произв., т. 1—2, М., 1953; Стихотворения, М., 1962.

Лит.: Мозольков Е., Янка Купала. Жизнь и творчество, 5 изд., М., 1961; Iвашын В., Янка Купала. Творчасть перыяду рэвалюцыi 1905—1907, Miнск, 1953; Бярозкiн Р., Свет Купалы. Думкi i назipaннi, Miнск, 1965; Навуменка I. Я., Янка Купала. Духоуны воблik героя, Miнск, 1967; Шотт И. М., Фольклор в творчестве Я. Купалы, М., 1968; Ярош М. Г., Янка Купала i беларуская паэзiя, Miнск, 1971; Есакоý А., Янка Купала i беларускi тэатр, Miнск, 1972; Жыдовiч I. К., Янка Купала — публiцыст, Miнск, 1972; Луцэвiч В. Ф., Бiблiяграфiя творау Янкi Купалы, ч. 1—3, Miнск, 1955 — 72.

В. В. Ивашин.

Я. Купала.

Я. Купала. «Из песен безземельного». Илл. А. Н. Журова (гравюра на дереве, 1950).

Купалов Петр Степанович

Купа'ловПетр Степанович [1(13).10.1888, ныне Витебская область, — 17.3.1964, Ленинград], советский физиолог, академик АМН СССР (1946), заслуженный деятель науки РСФСР (1943). Окончил Военно-медицинскую академию (1915). Ученик И. П. Павлова. С 1925 работал в институте экспериментальной медицины АМН СССР (с 1937 зав. отделом), в 1931—52 зав. кафедрой нормальной физиологии 1-го Ленинградского медицинского института. Основные труды по физиологии и патологии высшей нервной деятельности, функциональной корковой мозаике, системной деятельности коры больших полушарий. Разработал методику изучения ситуационных условных рефлексов, способствующую исследованию механизмов произвольных движений. Председатель Всесоюзного физиологического общества им. И. П. Павлова при АН СССР (1959—64). Золотая медаль им. И. П. Павлова (1957). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: П. С. Купалов (1888—1964), «Журнал высшей нервной деятельности», 1965, т. 15, в. 2, с. 195; Квасов Д. Г. и Федорова-Грот А. К., Физиологическая школа И. П. Павлова, Л., 1967, с. 150—52 (список работ К.).

К. А. Ланте.

Купальница

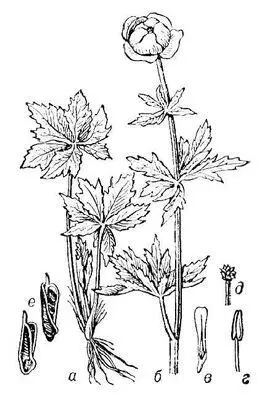

Купа'льница,троллиус (Trollius), род многолетних травянистых растений семейства лютиковых. Стебли прямые, маловетвистые; листья пальчато-раздельные или лопастные, главным образом прикорневые. Цветки крупные, чаще одиночные, жёлтые или оранжевые, шаровидные или более или менее плоские. Околоцветник состоит из 5—15 лепестковидных долей; 5 или много лепестков-нектарников с нектарной ямкой у основания. Плод — многолистовка. Ок. 30 видов в умеренных и холодных областях Северного полушария; в СССР 12 видов, главным образом в Сибири и на Дальнем Востоке; в Европейской части СССР широко распространена К. европейская (Т. curopaeus). Многие виды К. декоративны. Культивируют главным образом крупноцветковые гибриды К. европейской, К. азиатской (огоньки, жарки — Т. asiaticus) и К. китайской (Т. chinensis), объединяемые под названием К. культурная (Т. ´ cultorum).

О. М. Полетико.

Купальница европейская: а — нижняя часть растения с прикорневыми листьями; б — верхняя часть цветоносного побега; в — лепесток-нектарник; г — тычинка; д — гинецей; е — зрелые листовки.

Купание

Купа'ние.Различают К. в естественных водоёмах (морях, реках, озёрах, лиманах) и искусственных (бассейнах — открытых и закрытых), физиологическое действие К. на организм складывается из температурного, механического и химического (в морях, солёных озёрах, бассейнах с минеральной водой) раздражений. В открытых водоёмах к благоприятному влиянию воды присоединяется стимулирующее действие движений в воде, чистого воздуха, вдыхаемых аэрозолей, солнечной радиации и т.д. К. применяют для закаливания организма, а также с лечебной целью — при функциональных расстройствах нервной системы, некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и др. К. с лечебной целью обычно назначают при температуре воздуха не ниже 22—20°С и воды не ниже 20—18°С, с 2—5 до 10—15 мин, 1—3 раза в день. Молодые, здоровые, достаточно тренированные люди могут купаться и зимой («моржевание»). Противопоказания к К. — выраженный атеросклероз, сердечно-сосудистая недостаточность 2—3 степеней, наклонность к кровотечениям, резкое истощение, лихорадочные и острые воспалительные заболевания, активные формы туберкулёза, некоторые кожные болезни, 2-я половина беременности и др.

В. Т. Олефиренко.

Купанское

Купа'нское, посёлок городского типа в Переславском районе Ярославской области РСФСР. Расположен на р. Векса (сток оз. Плещеево), в 41 км к С.-З. от ж.-д. станции Берендеево (на линии Александров — Ярославль). Торфопредприятие.

Купе

Купе'(франц. coupe, от couper — отрезать), 1) помещение в вагоне, отделённое от коридора дверью. В К. может быть 2, 3 или 4 жёстких или мягких места для пассажиров. В некоторых странах строят вагоны с К. на 6 мест для сидения, а также вагоны с одноместными К. 2) Закрытый кузов легкового автомобиля, имеющий 2 двери, один ряд сидений и одно дополнительное откидное сидение в задней части кузова.

Купель

Купе'ль, большой сосуд для совершения обряда крещения в христианской церкви. К. делают из меди, бронзы, серебра и других металлов, мрамора, дерева (с металлическими накладками). Их нередко украшают рельефы, гравировка, чеканка, эмаль и др. К. играет важную роль в декоративном убранстве храма.

Купель. Бронза. 1107—18. Мастер Ренье из Юи. Церковь Сен-Бартелеми. Льеж.

Купеляция

Купеля'ция, купелирование (от франц. coupelle — разделительная печь; буквально — чашечка), окислительное плавление сплава свинца с благородными металлами (золотом, серебром) с целью выделения их в чистом виде. К. основана на том, что свинец и др. неблагородные металлы при высокой температуре легко окисляются кислородом воздуха, тогда как благородные металлы не изменяются.

В пробирном анализе К. служит для установления пробы, т. е. количеств. содержания благородных металлов в их сплавах. К. производится в капелях — чашечках из пористого огнеупорного материала (костяной золы, магнезита и др.) при температуре 850—900°С. При К. свинец и другие неблагородные металлы превращаются в расплавленные окислы, которые поглощаются капелью, тогда как благородные металлы остаются на её поверхности в виде так называемого «королька».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: