БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КУ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (КУ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (КУ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (КУ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Всесоюзное общество «Знание» и его отделения на местах организуют чтение публичных лекций, принимают активное участие в работе народных университетов и т. п. За 1970 обществом «Знание» проведено 18237 тыс. лекций, на которых присутствовало 951 млн. человек. Большую К.-п. р. проводят комсомол и др. общественные организации, отделы пропаганды союзов писателей, композиторов, художников, кинематографистов, республиканские хоровые общества, общества охраны памятников истории и культуры и т. д.

Подготовка кадров культурно-просветительных работников ведётся в институтах культуры, высших профсоюзных школах, культурно-просветительных училищах, библиотечных техникумах (см. Культурно-просветительное образование ) . В ряде педагогических, медицинских, с.-х. и др. вузов в 60-е гг. созданы факультеты общественных профессий, готовящие общественных руководителей К.-п. р. параллельно с основной специальностью. Для разработки теории и методики К.-п. р. в 1969 в Москве образован Научно-исследовательский институт культуры министерства культуры РСФСР. Во всех союзных и автономных республиках, в краях и областях действуют методические кабинеты культурно-просветительной работы, дома народного творчества и дома художественной самодеятельности.

Вопросы К.-п. р. освещаются главным образом в газете «Советская культура», в специальных журналах «Культурно-просветительная работа», «Клуб и художественная самодеятельность», «Соцiaлистычна культура» (на украинском языке) и журналах, посвящённых К.-п. р., выходящих на армянском, азербайджанском, эстонском языках.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 37, с. 463—64; т. 38, с. 329—32; т. 40, с. 160—65; т. 41, с. 138—50, 398, 408; т.44, с.155—75; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971, с. 278—79; Крупская Н. К., Педагогические сочинения, т. 7—9, М., 1959—60; Фрид Л. С., Очерки по истории развития политико-просветительной работы в РСФСР (1917—1929 гг.), Л., 1941; Культурно-просветительная работа, [М], 1969; Клубоведение, М., 1972.

М. В. Раузен.

Культурные пастбища

Культу'рные па'стбища,высокоурожайные кормовые угодья, используемые для выпаса скота. Их создают путём поверхностного улучшения природных кормовых угодий или малопродуктивных старых травяных полей, а также посевом травосмесей на вновь осваиваемых землях. Различают К. п. краткосрочного (5—6 лет) и долголетнего (7—10 и более лет) пользования. Создавать К. п начали в конце 19 в. в первую очередь в странах с развитым животноводством — в Нидерландах, Дании, Швеции и др. в СССР — в 30-х гг. 20 в.

Наиболее быстрый и дешёвый путь создания К. п. (особенно в районах достаточного увлажнения) — поверхностное улучшение природных кормовых угодий: уничтожение кочек, кротовин и кустарника, уборка камней, регулирование водного режима, выравнивание поверхности, известкование и др. На участках с сильно изреженным и малоценным травостоем применяют также подсев лугопастбищных бобово-злаковых трав. Перед подсевом трав дернину дискуют тяжёлыми дисковыми боронами, после подсева почву прикатывают катками и вносят в неё (поверхностно) перепревший навоз или минеральные удобрения. Проведение этих мероприятий обеспечивает переформирование в течение 3—5 лет естественного малоурожайного травостоя в высокоурожайный. При преобразовании старых травяных полей, например клеверищ 3—4-го года пользования, систематически вносят фосфорно-калийные и периодически органические удобрения. Для более быстрого формирования желаемого травостоя подсевают весной 2—3 кг/га клевера белого или розового (или красного).

Создание К. п. посевом травосмесей для краткосрочного пользования наиболее целесообразно на заболоченных торфяных и маломощных дерново-карбонатных почвах, а долголетнего пользования — на более плодородных почвах. На землях с избыточным увлажнением перед посевом трав проводят осушение, очищают участок от кустарника, камней и др., затем пашут кустарниково-болотным плугом на глубину 25—40 см с последующим дискованием и прикатыванием. На участках с плотной дерниной проводят фрезерование и прикатывание почвы водоналивным катком. На участках с мощностью дернины не более 18 см пашут обычными плугами, затем проводят дискование и боронование. Органические удобрения вносят перед вспашкой, минеральные — после. Травосмеси высевают или сразу после выравнивания поверхности почвы, или после предварительного (в течение 2—4 лет) возделывания зерновых, технических, овощных и др. культур. Травосмеси составляют из бобово-злаковых трав в количестве 25—35 кг/га для краткосрочных и 30—40 кг/га для долголетних К. п. Высевают их под покров зерновых или зернобобовых культур и без покрова (ускоренное залужение). Для создания долголетних К. п. травосмеси высевают обычно без покрова и в ранние сроки. К осени травы успевают хорошо развиться и формируют типичный пастбищный травостой на 1—2 года раньше, чем при покровном посеве.

К. п. нуждаются в правильном уходе: в подкашивании трав на зиму (при бурном развитии их в первый год), в подкормке удобрениями ранней весной или осенью, в скашивании непоедаемых растений, разбрасывании оставленных животными экскрементов, орошении в засушливые годы и т. д. Обязательный способ использования К. п. — загонная, или порционная, пастьба. Площадь К. п. на 1 корову (на весь пастбищный период) при урожайности 2,5—3 тыс. кормовых единиц — 0,5—0,6 га, а при урожайности 6—8 тыс. кормовых единиц (при орошении) — 0,25 га.

Лит.: Тоомре Р. И., Долголетние культурные пастбища. М., 1966; Иванов Д. А., Культурные пастбища, Л., 1967.

А. П. Мовсисянц.

Культурный ландшафт

Культу'рный ландша'фт,природный ландшафт, измененный хозяйственной деятельностью человеческого общества и насыщенный результатами его труда (см. Ландшафт культурный ) .

Культурный слой

Культу'рный слой(археол.), название слоя земли на местах человеческих поселений, содержащего следы или остатки деятельности человека. Толщина К. с. бывает различна — от нескольких см до 30—35 м. Это зависит главным образом от продолжительности и интенсивности человеческой деятельности на данном месте. К. с. подвергается раскопкам с целью изучения содержащихся в нём остатков деятельности человека и восстановления истории данного поселения.

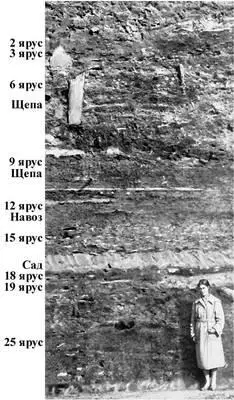

Разрез культурного слоя на Неревском раскопе в Новгороде. Толщина св. 7 м .

Культурооборот

Культурооборо'т,чередование овощных культур, выращиваемых в культивационных сооружениях (теплица, парник, оранжерея или утеплённый грунт) в течение одного года. В парниках К. называют также рамооборотом, в теплицах, оранжереях и утеплённом грунте — метрооборотом. К. состоит из нескольких оборотов (первого, второго и т. д.) культур, последовательно сменяющих одна другую. К. составляют отдельно для каждого культивационного сооружения или для группы однотипных сооружений. При проектировании К. исходят из необходимости выращивания нужного количества рассады для открытого грунта к заданному сроку, а также получения максимального урожая овощей (при наименьшей их себестоимости) с единицы площади за весь год и особенно до начала и после окончания поступления овощей из открытого грунта. При подборе ассортимента культур по периодам года учитывают запросы населения, биологические особенности культур, условия микроклимата в сооружениях и экономическую эффективность выращивания растений. При составлении К. предусматривают систему мер по рациональному использованию площади культивационных сооружений: применение уплотняющих культур (овощные растения, выращиваемые в междурядьях др. культур для более производительного использования земли; например, салат, укроп, шпинат — в междурядьях корнеплодов), специальная подготовка семян (проращивание, обработка стимуляторами роста растений) и посадочного материала (подращивание луковиц, корнеплодов), подбор специальных теплично-парниковых сортов растений, доращивание овощных культур в осенний и выгонка растений в зимний период; выращивание в зимний период в некоторых теплицах цветочных культур, шампиньонов и др.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: