БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЛУ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЛУ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЛУ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЛУ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лунц Лазарь Адольфович

ЛунцЛазарь Адольфович [родился 17(29).1.1892, Юрьев], советский юрист, доктор юридических наук (1947), профессор (1947), заслуженный деятель науки РСФСР (1967). Окончил юридический факультет Московского университета (1916). В 1918—40 консультант Наркомфина СССР, с 1941 старший научный сотрудник Всесоюзного института юридических наук (с 1963 — Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства). Основные труды в области международного частного права. Государственная премия СССР (1970).

Соч.: Деньги и денежные обязательства, М., 1927; Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран, М., 1948 (Ученые труды ВИЮН, в. 14); Общее учение об обязательстве, М.,1950 (соавтор И. Б. Новицкий); Курс международного частного права, т. 1—3, М.,1959—1966 (Общая часть, М., 1959. Особенная часть, М., 1963); Международный гражданский процесс, М., 1966; Международное частное право, М., 1970.

Луншань

Лунша'нь, неолитическая культура в Северном Китае (1-я половина 2-го тысячелетия до н. э.). Сменив культуру Яншао , Л. вначале охватывала среднюю часть бассейна Хуанхэ, а затем распространилась и на восток (провинция Шаньдун). Для Л. характерны тонкостенная серая и чёрная керамика, иногда лощёная, частично изготовленная на гончарном круге; тонкие шлифованные каменные орудия; изделия из кости и раковин; применение гадательных костей. С культурой Л. в Китае впервые появились новые типы керамики (трипод «ли» с полыми ножками в виде вымени), новые виды злаков (пшеница, ячмень) и домашних животных (бык, коза, овца). Общественный строй носителей культуры Л. — общинно-родовой. Примерно в 16 веке до н. э. сменилась культурой бронзы Шан-Инь.

Лит.: Крюков М. В., У истоков древних культур Восточной Азии, «Народы Азии и Африки», 1964, № 6.

Луншоушань

Луншоуша'нь, горный хребет в Китае, северная передовая цепь нагорья Нань-шань на юго-западной окраине пустыни Ала-шань. Длина свыше 200 км , высота до 3658 м . Сложен преимущественно гнейсами и известняками. К востоку от сквозной долины реки Шуйхэ продолжается в виде цепи изолированных увалов. Разреженная пустынная растительность, местами — заросли ксерофитных кустарников. Вдоль подножий Л. — щебнисто-галечные равнины, у южной окраины — участки Великой Китайской стены.

Луньевка

Лу'ньевка, посёлок городского типа в Пермской области РСФСР. Конечная станция железнодорожной ветки (7 км ) от линии Чусовская — Соликамск. Щебёночный карьер, пивоваренный завод.

Луо северные

Луо' се'верные, группа родственных народов, живущих на юге Судана. К ним относятся: шиллук, ануак, бурун и мабан, а также луо (джур), тури (кат, шатт) и бор. Общая численность около 500 тысяч человек (1970, оценка). Языки Л. с. относятся к нилотским языкам . Большинство Л. с. сохраняет традиционные верования (культ сил природы, культ предков), часть — мусульмане. Основное занятие — скотоводство.

Луо южные

Луо' ю'жные, группа родственных народов, живущих в Уганде и пограничных с ней районах Судана и Республики Заир. К ним относятся: ачоли (ганг, шули, магдшуру), ланго (умиро), кумам (акум, акололему), лво (вчопи) и алур (алуа, лури). Общая численность 1,4 млн. человек (1970, оценка). Языки Л. ю. относятся к нилотским языкам . Большинство Л. ю. сохраняет традиционные религиозные верования (культ сил природы, культ предков), часть — мусульмане. Основные занятия — земледелие (просо, кукуруза, бобовые), разведение крупного рогатого скота.

Луораветланы

Луораветла'ны(буквально — настоящие люди), одно из самоназваний чукчей .

Лупа

Лу'па(от французского loupe), оптический прибор для рассматривания мелких объектов, плохо различимых глазом. Наблюдаемый предмет помещают от Л. на расстоянии, немного меньшем её фокусного расстояния. В этих условиях Л. даёт прямое, увеличенное и мнимое изображение оптическое предмета. После прохождения Л. лучи от предмета ещё раз преломляются в глазу и собираются в его дальней точке. Они попадают в глаз под углом, бо'льшим, чем лучи от предмета в отсутствие Л.; этим и объясняется увеличивающее действие Л. ( рис. 1 ).

Увеличением Л. G называется отношение угла a, под которым изображение (мнимое) предмета видно из центра глазного зрачка, к углу j, под которым тот же предмет виден без Л. на так называемом расстоянии наилучшего видения D ( рис. 2 ; для нормального человеческого глаза D = 0,25 м ). Увеличение связано с фокусным расстоянием Л. f ’ (выражаемым обычно в мм ) соотношением  в зависимости от конструкции Л. G может иметь значение от 2 до 40—50. Простейшие Л. представляют собой собирающие линзы; их увеличение обычно мало (~2—3). При средних увеличениях (4—10) применяются двух- и трёхлинзовые системы ( рис. 3 ). Поле зрения в пространстве изображений у Л. с малым и средним G не превышает 15—20°.

в зависимости от конструкции Л. G может иметь значение от 2 до 40—50. Простейшие Л. представляют собой собирающие линзы; их увеличение обычно мало (~2—3). При средних увеличениях (4—10) применяются двух- и трёхлинзовые системы ( рис. 3 ). Поле зрения в пространстве изображений у Л. с малым и средним G не превышает 15—20°.

Конструкции Л. с большими ( близки к конструкциям сложных окуляров ; угол поля зрения у них достигает 80—100°.

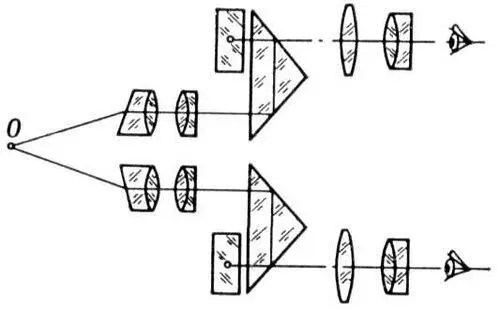

В Л. большого увеличения расстояние от предмета до поверхности Л. очень мало. Этот недостаток устранён в телелупах ( рис. 4 ), пригодных для наблюдения как далёких объектов с G около 2,5, так и близких с G около 6. Применяются и бинокулярные (стереоскопические) Л., схема одной из которых показана на рис. 5 .

Л. используют также для измерений линейных размеров. Измеряемый объект совмещается с плоской стеклянной или металлической шкалой, расположенной перед фокальной плоскостью измерит. Л. (практически — в этой плоскости). Изображения объекта и шкалы сравниваются.

Увеличения измерительной Л. от 4 до 16, фокусные расстояния 10—40 мм , цена деления шкалы обычно 0,1 мм . С помощью таких Л. измеряют ширину и длину букв, царапин, расстояния между точками и тому подобное.

Рис. 2. Наблюдение небольшого предмета l : а — невооружённым глазом на расстоянии наилучшего видения D; j — угол раствора лучей от предмета, попадающих в глаз. б — через лупу; лучи от предмета входят в глаз под углом a > j; d — расстояние от лупы до предмета, d' — расстояние от лупы до формируемого ею изображения предмета, которое видит наблюдатель.

Рис. 5. Стереоскопическая лупа, состоящая из призматических ахроматических линз в сочетании с биноклем малого увеличения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: