БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЛЕ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ЛЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЛЕ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ЛЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Народное искусство. На территории Л. сохранились наскальные росписи, созданные, видимо, бушменами. Коренное население (басуто) живёт в правильно распланированных больших деревнях, в которых разнообразные по формам хижины располагаются по кругу (в центре — дом собраний). Они строятся из камня или необожжённого кирпича, стены украшаются окрашенным геометрическим узором (резным или выложенным из камней); крыши — двускатные или четырёхскатные из соломы. В горах перед входом в хижину устраивается туннелеобразный коридор из деревьев, согнутых дугой. Деревянную домашнюю утварь покрывают резным геометрическим орнаментом. Встречаются примитивные деревянные статуэтки, керамика. Из цветного бисера изготовляют ожерелья, передники.

Лит.: Новейшая история Африки, 2 изд., М., 1968; Lagden G., The Basutos, v. 1—2, L., 1909; Duncan P., Sotho laws and customs, Cape Town, 1960; Stevens R., Lesotho, Botswana and Swaziland. L., 1967; Spence J., Lesotho. The politics of dependence, L., 1968; Wallman S., Take out hunger, L., 1969; Медведков Ю. В., Басутоленд, Свазиленд, Бечуаналенд, М., 1960; Wellington J. Н., Southern Africa. A geographical study, V. 1—2, Camb., 1955.

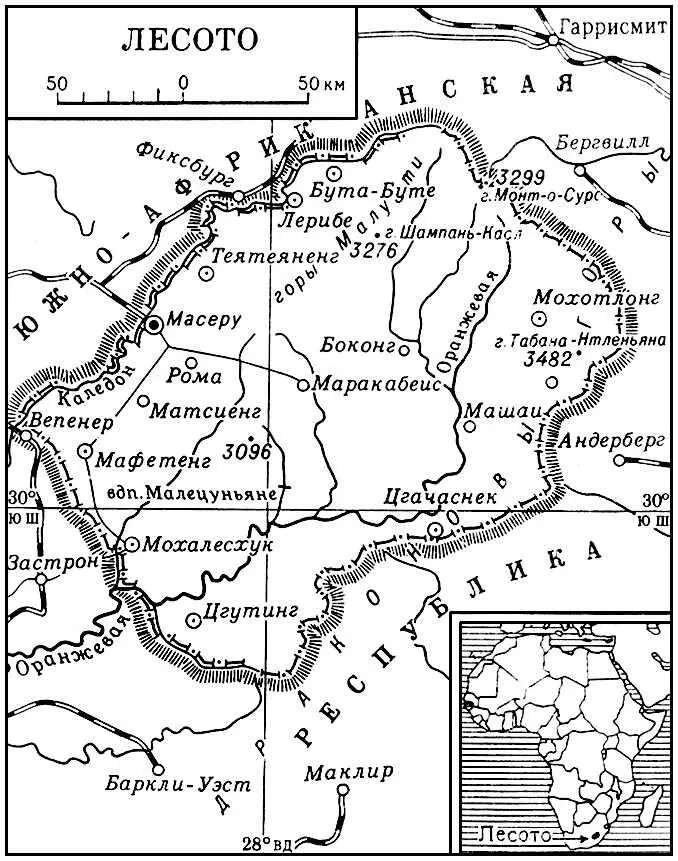

Лесото.

Флаг государственный. Лесото.

На одной из улиц Масеру.

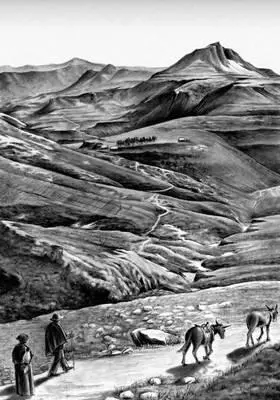

Лесото. На плато Басуто.

Государственный герб Лесото.

Лесотундровая зона

Лесоту'ндровая зо'на, природная зона субарктического пояса Северного полушария, переходная между лесными зонами умеренного пояса на Ю. и тундровой зоной на С. Леса и редколесья занимают 10—20% территории зоны на С., 40—50% на Ю. Протягивается на С. Европы, Азии и Северной Америки полосой шириной от 30—50 до 300—400 км, расположенной на некотором удалении от Северного Ледовитого океана. Тёплый период продолжается около 4 мес, поверхность получает менее 335 кдж/см 2 (80 ккал/см 2 ) в год, из них около 90% в тёплую половину года. Средняя температура июля и августа 10—14°С, января от —10 до —40°С. Ночные заморозки и снегопады возможны в течение всего года. Годовое количество осадков 200—400 мм, снежный покров достигает мощности 1 м. Наличие многолетнемёрзлых горных пород в сочетании с незначительным испарением приводит во многих районах к образованию заболоченности с формированием сфагновых и бугристых торфяников и возникновению мерзлотных форм рельефа (термокарст и др.). Почвы (глеево-подзолистые и торфяно-глеевые, местами торфяно-болотные) характеризуются обычно незначительной мощностью и малым содержанием органического вещества. Ландшафты — сложный комплекс редколесий, тундр, болот и лугов. Редколесья и луга тяготеют к долинам рек, тундры — к водоразделам. В редколесьях (из берёзы, ели, сосны, лиственницы, ольхи и др.) встречаются стланиковые формы, криволесье. Между островами леса распространены лишайниково-моховые, кустарничковые или кустарниковые растительные сообщества с участием многолетних трав. Средний валовой запас наземной растительной массы на редколесных участках свыше 1000 ц/га, в условиях безлесных тундр до 300 ц/га. Годичный прирост составляет соответственно 50—60 ц/га и 20—25 ц/га. Наиболее важным в хозяйственном отношении млекопитающим является северный олень. Встречаются волк, горностай, росомаха, заяц-беляк, полёвки. Разнообразна фауна птиц (белая куропатка, различные виды гусей, уток, куликов). 85—90% территории используется как оленьи пастбища. Долинные луга характеризуются высокими урожаями злаковых и злаково-разнотравных травостоев, часто используются как сенокосы.

Лит.: Берг Л. С., Географические зоны Советского Союза, 3 изд., т. 1, М., 1947; Городков Б. Н., Растительность тундровой зоны СССР, М. — Л., 1935; Григорьев А. А., Субарктика, 2 изд., М., 1956; Растительность Крайнего Севера СССР и ее освоение, под ред. Б. А. Тихомирова, в. 1, М. — Л., 1956; Мильков Ф. Н., Природные зоны СССР, М., 1964; Игнатьев Г. М., Северная Америка, М., 1965.

Г. М. Игнатьев.

Лесоустройство

Лесоустро'йство, комплекс работ по организации лесного фонда, описанию ( таксации леса ) , учёту и изучению лесов, разработке проектов ведения лесного хозяйства на перспективный период. При Л. определяются основные положения наиболее эффективного использования и воспроизводства лесных ресурсов устраиваемого объекта, возрасты рубок, расчётные лесосеки (оптимальная норма ежегодной рубки леса), методы и необходимые объёмы рубок ухода, лесовосстановительных и др. работ. Особое внимание уделяется разработке научно обоснованных рекомендаций по наиболее рациональному использованию земель лесного фонда, повышению продуктивности лесов и увеличению размеров пользования ими. Расширяются и углубляются работы по прогнозированию и развитию лесного фонда. Предусматривается дальнейшее совершенствование комплексного использования лесов.

Начало учёту и изучению лесов в России положено в 1842; до 1916 леса были обследованы и учтены на площади 141 млн. га, в том числе устроены на площади 39 млн. га. За годы Советской власти обследован и учтен (с использованием наземных и аэротаксационных методов) весь лесной фонд СССР на площади свыше 1,2 млрд. га. Площадь устроенных лесов превысила 550 млн. га. Ежегодно лесоустроительными работами охватывается более 40 млн. га. При Л. используются материалы аэрофотосъёмки, измерительные и дешифровочные приборы, счётно-вычислительная и картографическая техника. В целях систематического контроля за динамикой лесных ресурсов в СССР через каждые 4—5 лет проводится единовременный учёт лесного фонда, основывающийся на материалах Л. с внесением в них происшедших изменений.

В зарубежных социалистических странах, как и в СССР, Л. проводится во всём лесном фонде. В капиталистических странах с развитой лесной промышленностью и лесным хозяйством (США, Канада, Финляндия, Швеция, Япония и др.) роль Л. всё более возрастает, что объясняется как растущим экономическим и экологическим значением лесов, так и стремлением лесопромышленников избежать истощения лесосырьевых ресурсов. В слаборазвитых странах Л. ещё не налажено. Основная задача его здесь — приведение в известность лесных пространств.

Лит.: Богословский С. А., Новые течения в лесоустройстве, М. — Л., 1931; Основы лесоустройства, М., 1961; Байтин А. А., Логвинов И. В. и Столяров Д. П., Лесоустройство в зарубежных странах, М., 1964; Лесное хозяйство в системе планируемой экономики, под ред. П. В. Васильева, Т. Моленды, Варшава, 1972.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: