БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Различные типы отношения поэта к М. удобно прослеживать на материале античной литературы. «Известно, — писал К. Маркс, — что греческая мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 12, с. 736). Эти слова относятся прежде всего к гомеровскому эпосу («Илиада», «Одиссея»), который отмечает собой грань между безличным общинно-родовым мифотворчеством и собственной литературой (ему подобны «Веды», «Махабхарата», «Рамаяна», «Пураны» в Индии, «Авеста» в Иране, «Эдда» в германо-скандинавском мире и др.). Подход Гомера к действительности («эпическая объективность», т. е. почти полное отсутствие индивидуальной рефлексии и психологизма), его эстетика, ещё слабо выделенная из общежизненных запросов, — всё это насквозь проникнуто мифологическим стилем миропонимания. Известно, что действия и психическое состояния героев Гомера мотивируются вмешательством богов: в рамках эпической картины мира боги более реальны, чем слишком субъективная сфера человеческой психики. Ввиду этого возникает соблазн утверждать, что «мифология и Гомер суть одно и то же...» (Шеллинг Ф., Философия искусства, М., 1966, с. 115). Но уже в гомеровском эпосе каждый шаг в сторону сознательного эстетического творчества ведёт к переосмыслению М.; мифологический материал подвергается отбору по критериям красоты, а подчас пародируется. Позднее греческие поэты ранней античности отказываются от иронии по отношению к М., но зато подвергают их решительной переработке — приводят в систему по законам рассудка (Гесиод), облагораживают по законам морали (Пиндар). Влияние М. сохраняется в период расцвета греческой трагедии, причём его не следует измерять обязательностью мифологических сюжетов; когда Эсхил создаёт трагедию «Персы» на сюжет из актуальной истории, он превращает самоё историю в миф. Трагедия проходит через вскрытие смысловых глубин (Эсхил) и эстетическую гармонизацию М. (Софокл), но в конце приходит к моральной и рассудочной критике его основ (Еврипид). Для поэтов эллинизма омертвевшая мифология становится объектом литературной игры и учёного коллекционирования (Каллимах).

Новые типы отношения к М. даёт рим. поэзия. Вергилий связывает М. с философским осмыслением истории, создавая новую структуру мифологического образа, который обогащается символическим смыслом и лирической проникновенностью, отчасти за счёт пластической конкретности. Овидий, напротив, отделяет мифологию от религиозного содержания; у него совершается до конца сознательная игра с «заданными» мотивами, превращенными в унифицированную систему; по отношению к отдельному мотиву допустима любая степень иронии или фривольности, но система мифологии как целое наделяется «возвышенным» характером. Средневековая поэзия продолжала вергилиевское отношение к М., Возрождение — овидиевское. Начиная с позднего Возрождения неантичные образы христианской религии и рыцарского романа переводятся в образную систему античной мифологии, понимаемой как универсальный язык («Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо, идиллии Ф. Шпе, воспевающие Христа под именем Дафниса). Аллегоризм и культ условности достигают апогея к 18 в.

Однако к концу 18 в. выявляется противоположная тенденция; становление углублённого отношения к М. происходит прежде всего в Германии, особенно в поэзии Гёте, Ф. Гёльдерлина и в теории Шеллинга, заострённой против классицистического аллегоризма (мифический образ не «означает» нечто, но «есть» это нечто или он есть содержательная форма, находящаяся в органическом единстве со своим содержанием). Для романтиков существует уже не единый тип мифологии (античность), а различные по внутренним законам мифологии миры; они осваивают богатство германской, кельтской, славянской мифологии и М. Востока. В 40—70-x гг. 19 в. грандиозная попытка заставить мир М. и мир цивилизации объяснять друг друга была предпринята в музыкальной драматургии Р. Вагнера; его подход создал большую традицию.

20 в. выработал типы небывало рефлективного интеллектуалистического отношения к М.; тетралогия Т. Манна «Иосиф и его братья» явилась результатом серьёзного изучения научноц теорий мифологии. Пародийная мифологизация бессмысленной житейской прозы последовательно проводится в творчестве Ф. Кафки и Дж. Джойса, а также в «Кентавре» Дж. Апдайка. Для современных писателей характерно не нарочитое и выспреннее преклонение перед М. (как у поздних романтиков и символистов), а свободное, непатетическое отношение к ним, в котором интуитивное вникание дополняется иронией, пародией и анализом, а схемы М. отыскиваются подчас в простых и обыденных предметах.

С. С. Аверинцев.

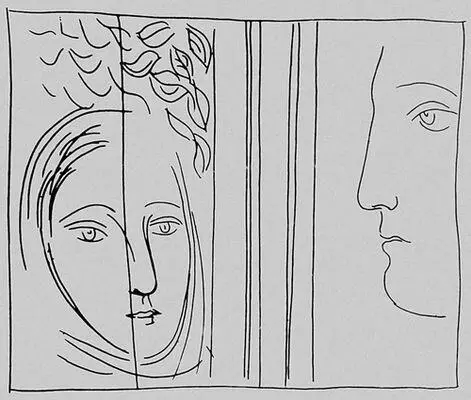

Мифы в литературе. «Фаэтон и его мать». Илл. П. Пикассо к «Метаморфозам» Овидия. 1931.

Мифы в литературе. «Сотворение человека». Илл. У. Блейка в книге «Бытие». 1825.

Миха Цхакая

Ми'ха Цхака'я(до 1935 — Сенаки), город (с 1921), центр Цхакаевского района Грузинской ССР. Расположен на Колхидской низменности, на Черноморском шоссе. Ж.-д. станция (Цхакая) на линии Туапсе — Самтредиа, от М. Ц. ветка (40 км ) к Поти. 25 тыс. жителей (1970). Ковровый комбинат.; винодельческий, лимонадный, консервный заводы, сыромаслозавод, чайная фабрика; комбинат стройматериалов. С.-х. техникум. Народный театр. Переименован в честь грузинского революционера М. Г. Цхакая ; имеется дом-музей. В 3 км от М. Ц. — курорт Менджи .

Михаил Александрович (великий князь тверской)

Михаи'л Алекса'ндрович(1333, Псков. — 26.8.1399, Тверь), великий князь тверской (1368), сын великого князя тверского Александра Михайловича . В 1368 утвердился в Твери. В этом же году войска великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского осадили Тверь и М. А. бежал в Литву. В 1369 М. А. вновь вернулся в Тверь, но в 1370 Донской вторично занял Тверь и М. А. опять оказался в Литве. Летом 1372 М. А. вернулся в Тверь с помощью литовских войск. С 1370 боролся с Донским за великое княжение во Владимире. В 1370—71 и 1375 получал в Золотой Орде великокняжеские ярлыки, его борьба с великим князем московским оказалась безуспешной.

Михаил Александрович Романов

Михаи'л Алекса'ндровичРоманов [22.11(4.12).1878, Петербург, — в ночь с 12 на 13.7.1918, район Мотовилихи, ныне в составе г. Пермь], великий князь, брат императора Николая II, генерал-лейтенант (1916). Будучи третьим сыном Александра III, с 1899 (после смерти Георгия Александровича, который был старше М. А.) до 1904 (рождения Алексея, сына Николая II) — наследник престола. В 1898—1911 служил в гвардии. Во время 1-й мировой войны 1914—18 М. А. командовал Кавказской туземной конной дивизией, кавалерийским корпусом, в начале 1917 был генерал-инспектором кавалерии. После Февральской революции 1917, не чувствуя за собой никакой реальной силы, 3 (16) марта 1917 отказался от престола, который ему передавал Николай II [согласно манифесту отречения от 2 (15) марта]. В феврале 1918 был арестован в Гатчине, увезён в Пермь, а затем расстрелян.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: