БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Б. Д. Петров.

Михаловский Валериан Николаевич

Михало'вскийВалериан Николаевич [26.7(7.8).1866 — 2(15).9.1913, Алушта; похоронен в Петербурге], русский артиллерист, генерал-майор (1913). После окончания Михайловской артиллерийской академии (1891) работал на Петербургском орудийном заводе. Совместно с русским артиллеристом В. Д. Туровым разработал командирский прибор угломер-трансформатор (принят на вооружение в 1909), значительно облегчивший вычислительные работы при подготовке исходных данных для артиллерийской стрельбы; ими же сконструирована командирская буссоль. Появление этих приборов позволило научно решить основные технические вопросы стрельбы с закрытых позиций и управления огнем. М. создал также прибор для испытаний прицельных панорам, звёздку для точного и быстрого обмера канала орудий и другие приборы.

Михаловский Казимеж

Михало'вский(Michałowski) Казимеж (р. 14.11.1901, Тернополь, ныне УССР), польский археолог, египтолог, историк искусства, академик Польской АН (1952). Профессор Варшавского университета (с 1933). Руководил польскими археологическими экспедициями в Египте (Эдфу, Тель-Атриб, Александрия и др.), Крыму (Мирмекий), Сирии (Пальмира), Нубии (Фарас) и др.

Соч.: Sztuka starożutna, Warsz., 1955; Kanon w architekturze egipskiej, Warsz., 1955; Mirmeki, Warsz., 1958; Technika grecka, Warsz., 1959; Delfy, 3 wyd., Warsz., 1959; Palmyre. Fouilles polonaises, [t. 1—5], Warsz., 1960—66; Faras, Fouilles polonaises, [t. 1—2], Warsz., 1962—65; Nie tylko piramidy, 2 wyd., Warsz., 1969; Jak grecy tworzyli sztuke, Warsz., 1970.

Михаловский Петр

Михало'вский(Michałowski) Петр (2.7.1800, Краков, — 9.6.1855, имение Кшижтопожицы, близ Кракова), польский живописец и рисовальщик. Учился рисунку в Кракове (1817—18), живописи — в Париже (1832—33) у Н. Т. Шарле; в основном же — самоучка. Участник Польского восстания 1830—31. Создал в духе романтизма большое количество батальных и жанровых сцен, полных динамики и экспрессии («Схватка кирасиров», «Битва под Сомосьеррой» — обе в Национальном музее, Краков; «Конная ярмарка», 1840-е гг., Художественно-исторический музей, Вена). Произведения М. отличаются тональной напряжённостью, яркими цветовыми акцентами, смелой, эффектной манерой письма. Суровая правда и психологизм характерны для серии крестьянских портретов («Крестьянин в шляпе», около 1846, Национальный музей, Варшава).

Лит.: Zanoziński J., Piotr Michałowski, Wrocła'w — Warsz. — Kr., 1965.

П. Михаловский. «Голубой гусар». Художественно-исторический музей. Вена.

Михалон Литвин

Миха'лон Литви'н(Michalo Lituanus) (гг. рождения и смерти неизвестны), автор сочинения «О нравах татар, литовцев и москвитян» (около 1550), сохранившегося в отрывках, изданных в 1615 в Базеле. Предполагают, что за именем М. Л. скрывается литов. дворянин Тишкевич, направленный в 1537 послом в Крым и задержанный там более чем на 2 года. Сочинение М. Л. преследовало цель исправления нравов литов. общества. Большой интерес представляют данные М. Л. о быте и занятиях крымских татар, о рабовладении и работорговле в Крыму. Менее ценны его сведения о «москвитянах», которых М. Л. непосредственно не знал.

Публ.: в кн.: Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси, в. 1, К., 1890.

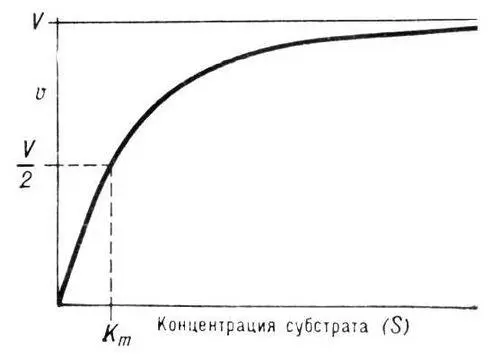

Михаэлиса константа

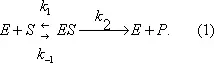

Михаэ'лиса конста'нта,один из важнейших параметров кинетики ферментативных реакций, введённый немецкими учёными Л. Михаэлисом (L. Michaelis) и М. Ментен в 1913; характеризует зависимость скорости ферментативного процесса от концентрации субстрата. Согласно теории Михаэлиса — Ментен, первым этапом любого ферментативного процесса является обратимая реакция между ферментом ( Е ) и субстратом ( S ), приводящая к образованию промежуточного фермент-субстратного комплекса ( ES ), который затем подвергается практически необратимому расщеплению на продукт реакции ( Р ) и исходный фермент:

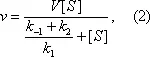

Реакции образования и распада комплекса ES характеризуются константами скорости k 1 , k -1 , k 2. Если концентрация субстрата значительно превышает концентрацию фермента ([ S ] >> [ E ]) и, следовательно, концентрация ES становится постоянной, скорость ферментативной реакции (u) выражается уравнением:

где V — максимальная скорость реакции, достигаемая при полном насыщении фермента субстратом. Соотношение констант скорости

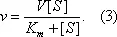

также является константой ( К m ), получившей название М. к. Подставляя в уравнение (2) М. к., получаем уравнение Михаэлиса — Ментен:

Из уравнения (3) следует, что М. к. численно равна концентрации субстрата, при которой скорость реакции составляет половину максимально возможной (см. рис. ). В ряде случаев, когда величина k 1мала и ею можно пренебречь, М. к. становится равной

и может служить мерой сродства субстрата к ферменту. М. к. имеет размерность концентрации. Практически величину М. к. находят различными графическими методами, исследуя зависимость скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата. См. также Ферментативный катализ .

Лит.: Яковлев В. А., Кинетика ферментативного катализа, М., 1965; Уэбб Л., Ингибиторы ферментов и метаболизма, пер. с англ., М., 1966. Д.

Д. М. Беленький.

Зависимость скорости ферментативной реакции (u)от концентрации субстрата [S].

Михеев Михаил Александрович

Михе'евМихаил Александрович [25.5(7.6).1902, с. Хоботово, ныне Мичуринского района Тамбовской обл., — 6.7. 1970, Москва], советский учёный в области теплотехники, академик АН СССР (1953; член-корреспондент 1946). В 1927 окончил Ленинградский политехнический институт. В 1925—34 работал в Физико-техническом институте и других научно-исследовательских институтах Ленинграда. С 1933 в Энергетическом институте им. Г. М. Кржижановского АН СССР; в 1935—54 одновременно профессор Московского энергетического института. Основные труды по проблемам теплопередачи и теплового моделирования. Выполнил ряд исследований, выясняющих физические особенности процессов теплопередачи при свободной и вынужденной конвекции различных теплоносителей. совместно с М. В. Кирпичёвым написал монографию «Моделирование тепловых устройств» (1936, Государственная премия СССР, 1941) и учебник «Основы теплопередачи» (1947, Государственная премия СССР, 1951). Награжден орденом Ленина, 3 другими орденами, а также медалями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: