БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В таблице приведены усреднённые значения основных параметров М. (в скобках указаны классы качества: Вк — высший, 1к — первый, 2к — второй, 3к — третий).

| Тип микрофона | Параметры | ||

| диапазон воспроизводимых частот, гц | неравномерность частотной характеристики, дб | осевая чувствительность на частоте 1000 гц, мв × м 2/н | |

| Угольный | 300—3400 (3 к) | 20 | 1000 |

| Электродинамический катушечного типа | 100—10 000(1к) | 12 | 0,5 |

| 30—15 000 (Вк) | ~1,0 | ||

| Электродинамический ленточного типа | 50—10 000 (1к) | 10 | 1 |

| 70—15 000 (Вк) | 1,5 | ||

| Конденсаторный | 30—15 000 (Вк) | 5 | 5 |

| Пьезоэлектрический | 100—5 000 (2к) | 15 | 50 |

| Электромагнитный | 300—5 000 | 20 | 5 |

Лит.: Фурдуев В. В., Акустические основы вещания, М., 1960; Дольник А, Г., Эфрусси М. М., Микрофоны, 2 изд., М., 1967.

А. В. Никонов.

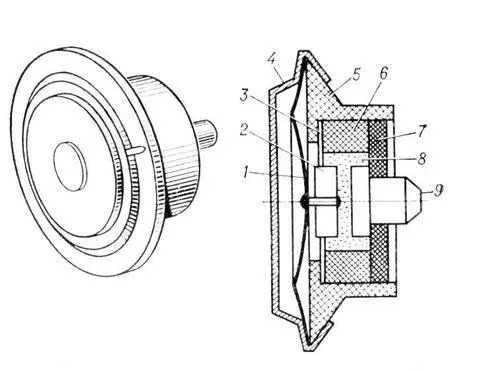

Рис. 2б. Электродинамический микрофон катушечного типа МД-56. Схема устройства: 1 — диафрагма; 2 — звуковая катушка; 3 — гофрированный воротник; 4 — магнитопровод; 5 — полюсный наконечник; 6 — магнит.

Рис. 2а. Электродинамический микрофон катушечного типа МД-56. Внешний вид.

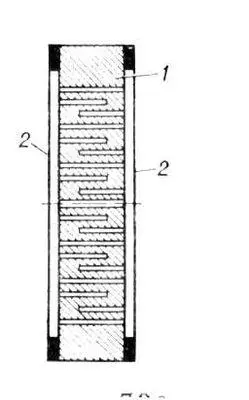

Рис. 3б. Конденсаторный микрофон типа 19A-4. Схема устройства; 1 — неподвижный электрод; 2 — мембрана.

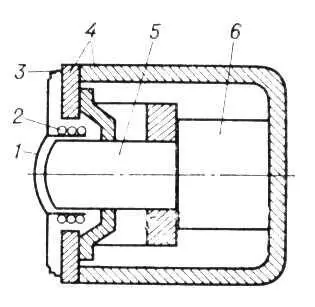

Рис. 1. Капсюль типа МК-10 угольного микрофона: а — внешний вид; б — схема устройства; 1 — мембрана; 2 — подвижный электрод; 3 — слюдяная шайба; 4 — перфорированная металлическая крышка; 5 — корпус; 6 — пластмассовое кольцо; 7 — шайба; 8 — угольный порошок; 9 — неподвижный электрод.

Рис. 3а. Конденсаторный микрофон типа 19A-4. Внешний вид.

Микрофонный эффект

Микрофо'нный эффе'кт,явление нежелательного изменения параметров электрической, магнитной цепи или электронного прибора, вызванное механическими вибрациями, сотрясениями и, в частности, звуковыми колебаниями. М. э. приводит к возникновению помех в работе радиоэлектронной аппаратуры (усилителей электрических колебаний звуковых частот, супергетеродинных радиоприёмников и др.), прослушивается как характерный звон в громкоговорителе. В усилителе М. э. возникает в основном вследствие смещения электродов входной электронной лампы, в радиовещательном приёмнике — пластин конденсатора переменной ёмкости в цепи гетеродина. Возбудителем М. э. может быть звуковая волна громкоговорителя. Предотвращение М. э. достигается: амортизацией ламповых панелей, креплений конденсаторов; увеличением жёсткости конструкций ламп (см. Стержневая лампа, Нувистор ) ; исключением непосредственного влияния звуковых волн от громкоговорителя на радиодетали и т. д. В полупроводниковых приборах М. э. отсутствует. Своё название М. э. получил вследствие аналогии между физическими процессами, происходящими при М. э. и в микрофоне.

Микрофотометр

Микрофото'метр,микроденситометр, прибор для измерения оптических плотностей на малых участках фотографических изображений — спектрограмм, рентгенограмм, астрономических фотографий, аэрофотоснимков и т. п. М. является видоизменением другого оптического измерительного прибора — денситометра, отличаясь от него наличием микроскопической оптики, обычно 25—40-кратного увеличения. Различают однолучевые М., работающие по методу прямого отсчёта, и значительно более распространённые двухлучевые, в которых интенсивности двух световых пучков уравниваются аналогично тому, как это происходит в двухлучевых денситометрах. М. разделяются также на нерегистрирующие (с индивидуальным измерением каждого отдельного участка изображения) и регистрирующие. В последних непрерывным образом фиксируются результаты измерений вдоль заданной линии (прямой, окружности и т. п.).

Максимальная оптическая плотность D max , которую можно измерить данным М., связана с площадью измеряемого участка изображения s соотношением

10 D max/s = const.

Постоянная здесь характеризует чувствительность М.; для разных типов М. она может составлять от нескольких сотых долей до нескольких десятков мкм -2. Это означает, что, например, наиболее чувствительными М. можно измерять оптические плотности, близкие к 3,0, на площадках около 100 мкм 2. Такая чувствительность в десятки и сотни тыс. раз больше, чем у обычных денситометров.

Приёмниками света в современных М. чаще всего служат многокаскадные фотоэлектронные умножители (в старых моделях — селеновые фотоэлементы). Точность измерений М. обычно 0,01—0,03 единиц оптической плотности.

Особыми типами М. являются изофотометры (эквиденситометры), с помощью которых определяют на измеряемом фотографическом изображении геометрические места точек равных оптических плотностей и записывают их в виде т. н. изофот, или эквиденсит, а также микроспектрофотометры, служащие для измерения в монохроматическом свете спектральных кривых поглощения тонкослойных объектов, окраска которых резко меняется по их поверхности (например, хроматограмм).

Лит.: Гороховскнй Ю. Н., Левенберг Т. М., Общая сенситометрия. Теория и практика, М., 1963.

Ю. Н. Гороховский.

Микрохимический анализ

Микрохими'ческий ана'лиз,метод аналитической химии для исследования малых образцов (от 10 -2до 10 -3 г ) различных веществ (образцы меньшей массы — до 10 -6 г исследуются методом ультрамикрохимического анализа ) . Методы М. а. применяются в полупроводниковой промышленности, металлургии, минералогии, в судебно-химических, биохимических, клинических исследованиях, в органической химии для анализа синтезированных и природных соединений, в радиохимии и т. д.

Решающее значение в М. а. имеют техника и методика эксперимента, а также опыт исследователя. В М. а. оперируют с малым объёмом раствора обычной концентрации и поэтому используют общепринятые реакции обнаружения и методы химического определения компонентов. Предпочтение, однако, отдаётся методам, в основу которых положены наиболее чувствительные и специфичные химические реакции. Это позволяет определять в малом образце не только основные компоненты, но и элементы-примеси. При сравнительно простой аппаратуре в М. а. получают достаточно точные результаты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: