БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

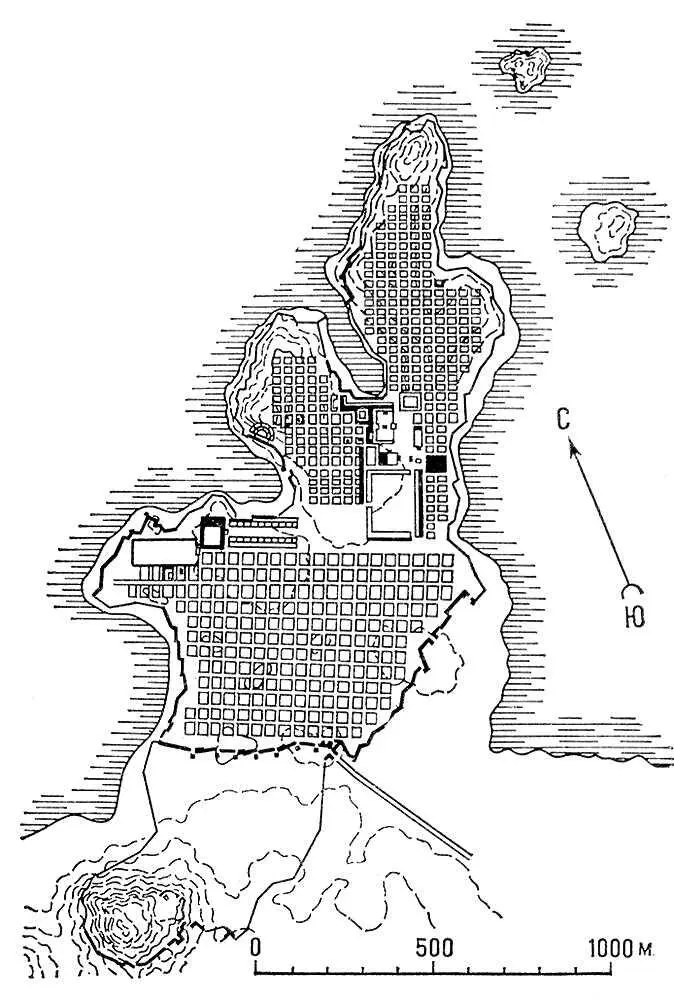

Расцвет М. приходится на период тирании Фрасибула (около 610 — 600 до н. э.). В середине 6 в. до н. э. М. попал под власть персов; около 500 М. возглавил восстание городов Ионии против персидского владычества; в 494 после поражения М. был разрушен персами. В 479 началось его восстановление, в 478 вошёл в Делосский союз. В 411—402 М. получил строго регулярную планировку (т. н. гипподамова система), представляющую один из лучших образцов античного градостроительства (см. план ). После Пелопоннесской войны (431—404 до н. э.) М. вновь попал в зависимость от персов, в 334 до н. э. был захвачен Александром Македонским, в 129 до н. э. подчинён Риму. В эллинистическо-римское время М. сохранял торговое значение и играл большую роль в культурной жизни. Как показали систематические раскопки М., ведущиеся с начала 20 в. (с перерывами) немецкими археологами (Т. Виганд и др.), центр М. составляли 3 агоры (рынка): северная [с булевтерием (175—164 до н. э.), святилищем Аполлона Дельфиния (с 6 в. до н. э.) и другими сооружениями], южная и западная (с ионическим храмом Афины, 4 в. до н. э.). Открыто также несколько терм (Фаустины, 2—3 вв. н. э., и др.).

Лит.: Кобылина М. М., Милет, М., 1965; Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen..., hrsg. von G. Kleiner, Т. Wiegand [u. a.], Hefte 1—17, В., 1906—68; Freeman К., Greek city-states, L., 1950; Kleiner G., Alt — Milet, Wiesbaden, 1966.

Древний Милет. Центральная часть.

План Милета. 5 в. до н. э.

Милет. Ворота южной агоры. Около 170. Ныне — в Античном собрании, Берлин.

Милетич Любомир Георгиев

Ми'летичЛюбомир Георгиев (1.1.1863, Штип, Югославия, — 1.6.1937, София), болгарский филолог, академик (1898) и президент (1926—37) Болгарская АН. Профессор и один из основателей первого высшего училища (1888), затем (с 1904) Софийского университета. Учился в Загребе и Праге. Автор трудов по истории болгарского языка («Член в болгарском и русском языке», 1901), болгарской диалектологии («Восточноболгарские говоры», 1905; «Родопские говоры болгарского языка», 1911), истории и быту славянского населения Болгарии и соседних районов (Греции, Югославии, Румынии). М. утверждал, что специфические черты современного болгарского языка (аналитизм, постпозитивный артикль) — результат самостоятельного развития тенденций, унаследованных от праславянского языка. Иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1901).

Лит.: Сборникъ въ честь на проф. Л. Милетич, София, 1933 (полная библиография).

Милетич Светозар

Ми'летич(Милетић) Светозар (22.2.1826, Мошорин, — 4.2.1901, Вршац), сербский политический и общественный деятель. Учился на юридическом факультете Будапештского университета. Участвовал в 1848 в политическом движении сербской буржуазии в Воеводине, примыкая к его радикальному крылу. С 1860 сотрудник газеты «Српски дневник». В 1864 впервые избран депутатом в Сербский церковно-народный собор, в 1865 — в венгерской и хорватской сеймы. В 1866 организовал газету «Застава» («Знамя»), ставшую основным органом Либеральной партии Воеводины, созданной М. в 1869. За выступления против режима национального угнетения М. не раз подвергался репрессиям со стороны венгерских властей. В 80-х гг. отошёл от политической деятельности.

Лит.: Петровић Н., Светозар Милетић, Београд, 1958.

Милетская школа

Миле'тская шко'ла,первая наивно-материалистическая школа древнегреческой философии, представленная Фалесом, Анаксимандром и Анаксименом (6 в. до н. э.). Название получила по имени г. Милет в Ионии (западное побережье Малой Азии). М. ш. знаменовала начало древнегреческой философии: милетские философы поднялись выше видимости и за многообразием явлений усмотрели некую отличную от них сущность вещей («первоначало»). Эта сущность заключалась для них «...в чем-то определенно-телесном...» (см. Ф. Энгельс, в книге: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 502); для Фалеса это — вода, для Анаксимандра — неопределенное и беспредельное первовещество ( апейрон ) , для Анаксимена — воздух. Рассматривая мир как живое целое, М. ш. не делала принципиального различия между живым и мёртвым, психическим и физическим и признавала за неодушевлёнными предметами лишь меньшую степень одушевлённости (жизни); сама же одушевлённость («душа») рассматривалась как «тонкий» и подвижный вид первовещества.

М. ш. оказала большое влияние на дальнейшее развитие материалистической мысли Древней Греции.

Соч.: Фрагменты, в кн.: Diels Н., Die Fragmente der Vorsokratiker, hrsg von W. Kranz, 9 Aufl., Bd 1, B., 1960; на рус. яз. — в приложении к кн.: Таннери П., Первые шаги древнегреческой науки, СПБ, 1902, с. 3—13, 20—24; Маковельскпй А., Досократики. ч. 1, Каз., 1914, с. 9—24, 35—47, 51—57.

Лит.: Лурье С. Я., Очерки по истории античной науки. Греция эпохи расцвета, М. — Л., 1947, с. 13—42; Лосев А. Ф., История античной эстетики, М., 1963, с. 339—44; Михайлова Э. Н., Чанышев А. Н., Ионийская философия, М., 1966.

Ф. Х. Кессиди.

Милиарисий

Милиари'сий(позднелат. miliarisium, от лат. miliarensis — тысячный), монета позднего Рима и ранней Византии. Содержала 4,55 г серебра. Была введена Константином I (4 в.) и употреблялась до 615. По номиналу равнялась 1/ 1000золотого византийского фунта (libra).

Милитаризм

Милитари'зм(франц. militarisme, от лат. militaris — военный), в широком смысле — наращивание военного могущества эксплуататорского государства с целью осуществления политики захватнических войн и подавления сопротивления трудящихся масс внутри страны. Будучи постоянным явлением в обществе, разделённом на антагонистические классы, М. сложился как система экономики, политики и идеологии при капитализме (термин «М.» был применен впервые в середине 19 в. для характеристики режима Наполеона III во Франции). «Современный милитаризм..., — указывал В. И. Ленин, — ''жизненное проявление'' капитализма: как военная сила, употребляемая капиталистическими государствами при их внешних столкновениях... и как оружие, служащее в руках господствующих классов для подавления всякого рода (экономических и политических) движений пролетариата...» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 17, с. 187).

После франко-прусской войны 1870—1871 и особенно с начала 20 в., с наступлением империалистической стадии развития капитализма, М. принял невиданные ранее масштабы в значительной мере под воздействием обострения противоречий между крупнейшими капиталистическими странами. В условиях усилившегося под влиянием Революции 1905—07 в России подъёма революционного и национально-освободительного движения правящая верхушка капиталистических стран форсировала М. и для борьбы против «внутреннего врага». Численность армий Франции, Великобритании, Италии, России, Германии и Австро-Венгрии, составлявшая 2111 тыс. чел. в 1869 и 2653 тыс. чел. в 1889, достигла 3184 тыс. чел. к 1912. В ходе 1-й мировой войны 1914—18 было мобилизовано около 74 млн. чел. Война ускорила развитие государственно-монополистического капитализма, сопровождавшееся беспрецедентным ростом М. Напуганные могучим революционизирующим влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, империалисты направили свои вооруженные силы против Советского государства, но получили сокрушительный отпор. Подавление послевоенных выступлений «собственного» рабочего класса и национально-освободительной борьбы народов колониальных и зависимых стран также сопровождалось развитием М., ростом влияния военщины. Так, М. вовне (т. е. М., направленный против внешних противников буржуазного государства) всё теснее переплетался с М. внутри (т. е. М., направленным против внутреннего противника — революционного и демократического движения). После войны дальнейшее усиление межимпериалистических противоречий привело к новому этапу гонки вооружений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: