БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Замятина А. Н., Милле, М., 1959; Moreau-Nélaton Е., J.-F. Millet racontíé par luimíême, v. 1—3, P., 1923; Gay P., J.-F. Millet, P., 1951; Lepoittevin L., Jean-François Millet portraitiste. Essai et catalogue, P., [1971].

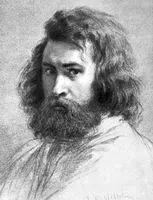

Ж. Ф. Милле.

Ж. Ф. Милле. «Прививка дерева». 1855. Частное собрание. Нью-Йорк.

Миллёкер Карл

Ми'ллёкер(Millöcker) Карл (29.4.1842, Вена, — 31.12.1899, Баден, близ Вены), австрийский композитор, дирижёр. Музыкальное образование получил в Венской консерватории. Был флейтистом и дирижёром в театрах Граца и Вены. Как композитор дебютировал в 1865 опереттой «Мёртвый гость». М. наряду с Ф. Зуппе и И. Штраусом — один из представителей венской классической оперетты, автор более 20 произведений этого жанра. Большинство оперетт носят развлекательный лирико-сентиментальный характер. Однако лучшие из них — «Нищий студент» (1882), «Гаспарон» (1884) отличаются ярким национальным колоритом, театральностью, изобретательной инструментовкой, что принесло им успех и сохранило в репертуаре театров.

Лит.: Янковский М., Оперетта, Л.—М., 1937, с. 142—46; Damies К., Über die Bearbeitung klassischer Operetten, «Musik und Gesellschaft», 1959, № 11.

Милленарии

Миллена'рии(от лат. mille — тысяча), хилиасты (от греч. chiliás — тысяча), приверженцы религиозно-мистического учения о предстоящем на земле «тысячелетнем царстве божьем» (см. Хилиазм ) .

Миллер Анатолий Филиппович

Ми'ллерАнатолий Филиппович [16.2(1.3).1901, Новороссийск, — 3.10.1973, Москва], советский историк-востоковед, доктор исторических наук, профессор (1943). В 1926 окончил Московский институт востоковедения. В 1941—65 старший научный сотрудник института истории АН СССР, с 1966 института востоковедения; вёл педагогическую работу в Московском институте востоковедения (1926—30, 1944—1946), МГУ (1937—60), ИФЛИ и других высших учебных заведениях. В 1936 эксперт на конференции по вопросу о режиме проливов в Монтрё, в 1943 и 1945 эксперт-консультант НКИД на Тегеранской и Ялтинской конференциях глав правительств трёх союзных держав (СССР, США и Великобритании). Основные труды по новой и новейшей истории стран Ближнего и Среднего Востока (преимущественно Турции) и международным отношениям на Балканах. Член Главной редакции и заведующий сектором по подготовке «Всемирной истории». Вице-президент Международной ассоциации по изучению стран Юго-Восточной Европы (основана 1963). Иностранный член Болгарской АН (1969). Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и болгарским орденом Кирилла и Мефодия 1-й степени.

Соч.: Мустафа паша Байрактар, М. — Л., 1947; Краткая история Турции, М., 1948; Очерки новейшей истории Турции, М. — Л., 1948; Формирование политических взглядов Кемаля Ататюрка, «Народы Азии и Африки», 1963, № 5; Становление турецкой республики (К 50-летию), там же, 1973, № 6.

Лит.: «Народы Азии и Африки», 1961, № 2, 1971, № 3, 1974, № 1.

Миллер Артур

Ми'ллер(Miller) Артур (р. 17.10.1915, Нью-Йорк), американский драматург. Родился в семье мелкого еврейского предпринимателя. Окончил Мичиганский университет (1938). Пьеса «Человек, которому так везло» (1944) и роман «Фокус» (1945) определили круг художнических интересов М.: нравственное достоинство рядового человека, поведение и психологию личности в общественной среде. Пьеса «Все мои сыновья» (1947, рус. пер. 1948) изображает распад семьи промышленника, наживавшегося на войне. Трагедия «Смерть коммивояжёра» (1949; Пулицеровская премия; рус. пер. 1956) вскрывает несостоятельность иллюзий пресловутого «успеха». На материале событий 17 в., служащих аллегорией маккартизма и современной «охоты на ведьм», построена историческая хроника «Тяжкое испытание» (1953). Отщепенец и доносчик выведен в драме «Вид с моста» (1955, рус. пер. 1957). Известная склонность к метафизической трактовке характеров и этических категорий проистекает из попытки возвести повседневное в трагедийный план (пьеса «Воспоминание о двух понедельниках», 1955, рус. пер. 1958; сценарий фильма и одноименная повесть «Неприкаянные», 1961, рус. пер. 1961). В драме «После грехопадения» (1964) и антинацистской пьесе «Это случилось в Виши» (1965, рус. пер. 1965), написанных в традициях интеллектуальной драмы, мысль об ответственности человека за всё зло в мире приобретает экзистенциалистский оттенок. Напряжённостью психологического и этического конфликта характеризуется пьеса «Цена» (1967, рус. пер. 1968). Ироническая коллизия между имманентной греховностью человека и поисками нравственного абсолюта лежит в основе комедии «Сотворение мира и другие дела» (1972). В 1965—71 президент Пен-клуба. Многие пьесы М. входят в репертуар советских театров.

Соч.: Collected plays, N. Y., 1957; в рус. пер. — Пьесы, М., 1960.

Лит.: Современная зарубежная драма, М., 1962; Злобин Г., Современная драматургия США, М., 1965; Левидова И. М., Артур Миллер. Биобиблнографический указатель, М.,1961; A. Miller. Acollection of critical essays, Ed. by R. W. Corrigan, Englewood Cliffs (N. J.), 1969; NeIson В., A. Miller..., N. Y., 1970.

Г. П. Злобин.

Миллер Всеволод Федорович

Ми'ллерВсеволод Федорович [7(19).4.1848, Москва, — 5(18).11.1913, Петербург, похоронен в Москве], русский филолог, фольклорист, языковед, этнограф и археолог, академик Петербургской АН (1911). Окончил Московский университет (1870), профессор университета (с 1884). Председатель этнографического отдела общества любителей естествознания (с 1881), один из основателей журнала «Этнографическое обозрение» (1889—1916), хранитель Дашковского этнографического музея в Москве (1884—97), директор Лазаревского института восточных языков (1897—1911). Занимался индоиранскими языками (особенно осетинским), русским языком и фольклором (следовал принципам миграционной теории ) . С 90-х гг. разрабатывал на базе изучения национальной основы рус. былин методологию исторической школы в фольклористике, которую возглавлял.

В своих первых фольклористических работах М. доказывал восточное происхождение былин; позже изучал эпос как отражение русской истории, придавая решающее значение именам, географическим названиям и т. п. Концепция и научный метод М. были подвергнуты критике рядом учёных, отмечавших недооценку М. художественной природы эпоса, произвольность исторических сближений, ошибочность его положений об аристократическом происхождении былин. Ценным в исследованиях М. является собранный богатейший фактический материал.

Соч.: Взгляд на «Слово о полку Игореве», М., 1877; Осетинские этюды, ч. 1—3, М., 1881—87; Экскурсы в область русского народного эпоса, М., 1892; Очерки русской народной словесности, т. 1—3, М., 1897—1924; Осетинско-русско-немецкий словарь, т. 1—3, М., 1927—34.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: