БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (МИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (МИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (МИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соч.: The philosophy of the present, Chi., 1932; The philosophy of the act, Chi., 1934; Mind, self and society, Chi., 1934; Movements of thought in the nineteenth century, Chi., 1950; The social psychology..., ed. by A. Strauss, Chi., 1956; Selected writings..., N. Y., 1964.

Лит.: Кон И. С. и Шалин Д. Н., Д. Г. Мид и проблема человеческого Я, «Вопросы философии», 1969, № 12.

Д. Н. Шалин.

Мид Уоррен Джадсон

Мид(Mead) Уоррен Джадсон (5.8.1883, Плимут, США, — 16.1.1960, США), американский геолог, доктор философии (1926), профессор (1916). Член Национальной АН США, Американской академии искусств и наук. Окончил Висконсинский университет (1906). Преподавал в Висконсинском (1908—34), Калифорнийском (1926—27) университетах и Технологическом институте Массачусетса (1934—54). Основные труды связаны с вопросами инженерной геологии и изучением процессов метаморфизма. М. был консультантом крупнейших гидротехнических сооружений, а также по разведке и разработке бокситов и плавикового шпата. Член Американского геологического общества (президент в 1938).

Соч.: Metamorphic geology, N. Y., 1915 (совм. с С. К. Leith).

Лит.: «Science», 1960, v. 132, № 3435, p. 1235—36.

Мидас

Мида'с(греч. Mídas), царь Фригии в 738—696 до н. э. В ассирийских источниках конца 8 в. до н. э. известен как Мита. Выступил в 717 в коалиции против ассирийского царя Саргона II, но затем был вынужден ему подчиниться (707 до н. э.).

В греческой мифологии существует много легенд о М. — царе Фригии, сыне Гордия. Согласно одному из древнегреческих мифов, бог Дионис наделил М. способностью обращать в золото всё, к чему бы он ни прикасался; т.к. в золото превращалась даже пища, М. был вынужден освободиться от этого дара, выкупавшись в р. Пактол, ставшей после этого золотоносной. По др. мифу, невежественный и самоуверенный М. присудил первенство Пану в музыкальном состязании последнего с Аполлоном (отсюда выражение «мидасов суд» — суд невежды) и в наказание за это был наделён Аполлоном ослиными ушами, которые тщательно прятал под фригийской шапкой (отсюда выражение «уши Мидаса»).

Миддендорф Александр Федорович

Миддендо'рфАлександр Федорович [6(18).8.1815, Петербург, — 16(28).1.1894, Хелленурме, ныне Валгаского района Эстонской ССР], русский естествоиспытатель и путешественник, академик Петербургской АН (1850). В 1837 окончил Дерптский (Тартуский) университет. В 1842—45 совершил путешествие по Северной и Восточной Сибири и Дальнему Востоку, посетил полуостров Таймыр, Удско-Тугурское Приохотье и Приамурье, Шантарские острова и др. Отчёт М. был для своего времени наиболее полным естественно-историческим описанием Сибири; особенно важными были выводы о распространении вечной мерзлоты и зональном распределении растительности в Сибири. В 1870 исследовал Барабинскую степь, в 1878 — Ферганскую долину. В 1883—85 возглавил экспедицию по обследованию состояния скотоводства в России. Вёл селекционную работу в коневодстве и скотоводстве. В честь М. названы: мыс на северном острове Новая Земля и залив на полуострове Таймыр.

Соч.: Путешествие на север и восток Сибири, ч. 1—2, СПБ, 1860—77; Бараба, СПБ. 1871; Очерки Ферганской долины, СПБ, 1882.

Лит.: Леонов Н. И., Александр Федорович Миддендорф, М., 1967.

Миделевое сечение

Ми'делевое сече'ние,мидель (от голл. middel, буквально — средний), для движущегося в воде или воздухе тела (например, торпеды, корпуса судна, фюзеляжа самолёта, ракеты и др.) — наибольшее по площади сечение этого тела плоскостью, перпендикулярной направлению движения. К площади М. с. обычно относят действующую на тело силу сопротивления. Под площадью М. с. понимают ещё площадь проекции тела на плоскость, перпендикулярную направлению его движения.

Мидзогути Кэндзи

Мидзогу'тиКэндзи (16.5.1898, Токио, — 24.8.1956, Киото), японский кинорежиссёр. Окончил художественное училище в Токио. В 1922 дебютировал фильмом «День, когда возвращается любовь». В 20-е гг. М. проявил интерес к социальной тематике. Главной темой его творчества стало столкновение традиционного быта и мировоззрения с современностью. Фильмы «Элегия Нанива» и «Гионские сестры» (оба в 1936), посвященные судьбе японской женщины, — вершина реализма в довоенном японском кино. Среди лучших работ также: «Женщины Сайкаку» (1952, др. название — «Жизнь О-Хару, куртизанки»), «Угэцу моногатари» (1953, др. название — «Сказки туманной луны после дождя»), «Управляющий Сансё» (1954). Ряд фильмов М. получил премии на Международном кинофестивале в Венеции (1952, 1953, 1954).

Лит.: Ивасаки А., История японского кино, пер. с япон., М., 1966; Mesnil М., Mizoguchi Kenji, P., 1965.

Мидии

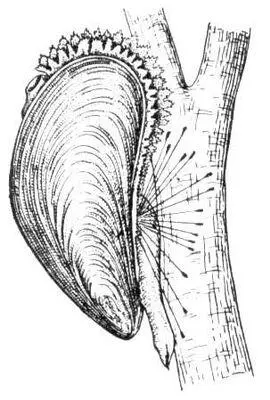

Ми'дии(Mytilus), род двустворчатых моллюсков. Раковина М. клиновидно-овальная, длина до 20 см. С помощью биссуса М. прикрепляются к твёрдому субстрату, а также к другим М., вследствие чего образуются их сростки. В мантийной полости М. осуществляется циркуляция воды, необходимая для дыхания и поступления пищевых частиц. Крупные М. могут пропускать через мантийную полость до 70 л воды в сутки; пищевые частицы при этом направляются током воды к ротовому отверстию, а остальные удаляются из организма; т. о. М. очищают воду от взвешенных частиц, которые затем оседают на грунт. М. распространены в умеренных и тропических водах Мирового океана. Широко распространена в умеренных и субтропических водах Северного полушария съедобная М. (М. edulis), местами образующая сплошные поселения — мидиевые банки; она является также компонентом обрастаний подводных частей портовых сооружений и судов. Мясо М. питательно, употребляется в пищу в варёном и консервированном виде. Из М. приготовляют высокосортную кормовую муку для домашней птицы. Некоторые виды М. разводят искусственно.

Лит.: Руководство по зоологии, т. 2, М. — Л., 1940.

О. А. Скарлото.

Съедобная мидия, прикрепившаяся к субстрату с помощью нитей биссуса.

Мидия

Ми'дия,историческая область, затем царство в северо-западных областях Иранского нагорья. Впервые мидяне упоминаются в ассирийских летописях во 2-й половине 9 в. до н. э. Уже в 9—8 вв. до н. э. в М. появился ираноязычный элемент, позднее возобладавший. 9—8 вв. до н. э. в М., по-видимому, — переходный период от военной демократии к раннерабовладельческому строю. В это время мидяне вели борьбу с Ассирией, захватившей часть их земель. Судя по ассирийским источникам, царство М. возникло в 70-х гг. 7 в. до н. э.; столицей стала Экбатана. При царе Киаксаре (правил в 625/624—584 до н. э.) М. превратилась в великую державу Древнего Востока. За короткое время мидяне завладели Маной, в союзе с Вавилонией разгромили Ассирийскую державу, завоевали Урарту и др. территории. В 550/549 до н. э. М. была завоёвана персами и включена в качестве сатрапии в Ахеменидскую державу. Самостоятельное мидийское государство было восстановлено лишь в последней четверти 4 в. до н. э., но занимало только часть территории прежней М. — в южном Азербайджане, который позже назывался М. (или Малой М., Мидийской Атропатеной, Атропатеной ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: